理化学研究所(理研)、フランス原子力庁サクレー研究所(サクレー研)、徳山工業高等専門学校(徳山工専)、東京工業大学(東工大)、東京大学、大阪大学(阪大)の6者は12月17日、代表的な「中性子ハロー原子核」である「リチウム-11」核中で、「ダイニュートロン」と呼ばれるコンパクトな中性子対が核表面に局在化している証拠を得たと発表した。

同成果は、理研 仁科加速器科学研究センター スピン・アイソスピン研究室の久保田悠樹基礎科学特別研究員(研究当時)、同・上坂友洋室長、同・笹野匡紀専任研究員、理研 仁科加速器科学研究センター 多粒子測定装置開発チームの大津秀暁チームリーダー、サクレー研のアンナ・コルシ研究員、同・アレクサンドル・オバテリ研究員、徳山工専の菊地右馬准教授、東工大 理学院物理学系の中村隆司教授、同・近藤洋介助教、東大大学院 理学系研究科 附属原子核科学研究センターの大田晋輔助教、同・堂園昌伯特任助教、阪大 核物理研究センターの緒形一介准教授らの国際共同研究チームによるもの。

このほか、中国・北京大学、仏・オルセー研究所、仏・カーン研究所、東北大学、宮崎大学、韓国・梨花女子大学校、大阪市立大学、京都大学、九州大学、独・ミュンヘン工科大学の研究者も参加し、総勢67名で研究は行われた。詳細は、米物理学会が刊行する学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

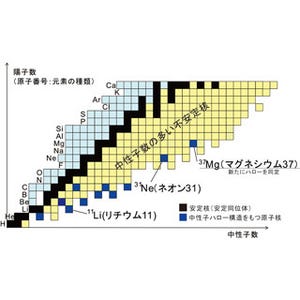

原子は、原子核と電子で構成されており、原子核は陽子と中性子の2種類の核子で構成される。陽子の個数が変わると原子の種類が変わるが、中性子の個数は原子ごとにある程度幅がある。原子番号の小さい(陽子の数が少ない)原子は束縛できる中性子の数も少なく、陽子の数が増えるほど原子核に束縛できる中性子の個数も増えていく。これら核子は一般的に原子核の中央に集まっているが、中には例外もある。そのひとつが「中性子ハロー」だ。

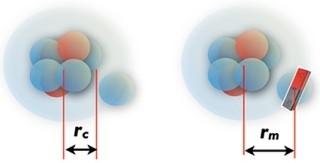

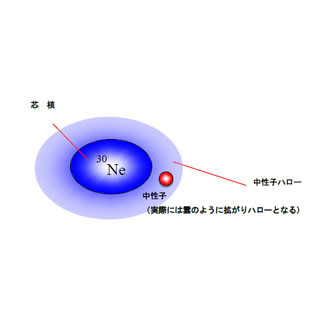

中性子ハローは、1~2個の中性子が原子核の中心から遠く離れたところまで浸み出して、月にかかる暈(かさ、ハロー)のように広がって存在している状態のことをいう。1980年代半ばに、リチウムの同位体のひとつで、中性子数が8個のリチウム-11(11Li)の原子核において発見された。なお、同位体とは同じ原子(陽子の数が同じ)の中で、中性子の数が異なる(つまり全体の質量が異なる)すべての原子のことをいう。

この11Li核のように、ふたつの中性子が弱く束縛された系に関しては、ロシアの著名な理論研究者であるA.B.ミグダルが1973年に「ダイニュートロン」という科学的予言を行っていたことが知られている。ダイニュートロンとは、ふたつの中性子の仮想的束縛状態が原子核の表面に現れるというものだ。

ダイニュートロンの発現を確かめるのに適した原子核を発見したり、人工的に作り出したりすることは叶わなかったが、11Liの中性子ハローが見つかり、同原子核こそがダイニュートロンの研究に最適の原子核であることが判明した。

-

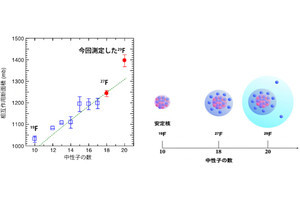

11Li核の中性子ハロー構造。11Li核では、ふたつの中性子が中心の9Li核から遠く離れたところまで浸み出した構造を持っている。左と右のイラストは各々、ダイニュートロンが形成されていない場合と形成されている場合のふたつの中性子の距離が模式的に示されている (出所:理研Webサイト)

そして1990年代以降、電磁相互作用を用いた11Liの分解反応や、原子核標的に別の原子核などをぶつけて中性子を核から叩き出す中性子ノックアウト反応、11Li核の中性子半径、陽子半径の測定など、非常に多くの研究が行われ、11Li核中でダイニュートロンが形成されていることはわかってきた。しかし、ダイニュートロンが11Li核中のどの領域に存在するかまではわからないままだったのである。

国際共同研究チームは今回の研究で、まず理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」の加速器群を用いて、カルシウム-48(48Ca、陽子数20、中性子数28)を光速の約70%に相当する、核子あたり3億4500万eVまでの加速を実施。それをベリリウム製の標的に照射することで、11Li核の2次ビームを生成した。それをさらに超伝導RIビーム生成分離装置「BigRIPS」を用いて、11Li核ビームの分離・輸送が行われ、2次標的である水素(陽子)標的に照射。ビームとして水素標的に多量に照射された11Li核は、ノックアウト反応により、その核にある中性子が叩き出される。このノックアウト反応は、11Li核内での中性子の運動に関する状況を少ない不定性で取り出せる優れた方法だ。

中性子がひとつ減ることで、11Liからリチウム-10(10Li、中性子数7)核が生成される。11Liは放射性崩壊する不安定なリチウムの同位体だが、10Liも同様に不安定な同位体であり、1/1021秒という一瞬でリチウム-9(9Li、中性子数6)と中性子に崩壊する(9Liもまた不安定同位体で、不安定同位体は安定するまで崩壊を続ける)。今回の研究では、この反応に関わったすべての粒子、ふたつの中性子、ひとつの陽子、9Li核を検出する完全実験として行われた。

完全実験を実現したのは、大口径の多粒子分析装置「SAMURAIスペクトロメータ」、高い検出効率を持つ中性子検出器「NEBULA」、今回の実験専用に建設された陽子・中性子検出器など。それらを組み合わせることにより、初めて実現したものだという。

-

今回の研究に用いられた実験セットアップ。11Li核ビームと高機能水素標的システム「MINOS」とのノックアウト反応により生じた反跳陽子、ノックアウト中性子、残留核である10Liの崩壊で生じた中性子と9Liのすべての粒子を、これらの装置で検出。9Liは「SAMURAIスペクトロメータ」を用いて、崩壊中性子は中性子検出器「NEBULA」を用いて、その運動量が決定された (出所:理研Webサイト)

完全実験は、対象の原子核の情報を引き出す高い潜在能力を持つのが特徴だ。その一方で、全体の検出効率が小さくなってしまうため、高精度のデータを取得するには反応率を上げる必要があるという。しかし、一般的に不安定核ビームを用いた実験で反応率を上げるのは困難だとされる。

そこで今回の研究では、RIBFで得られる世界最高強度の11Li核ビーム(14万粒子/秒)と高機能水素標的システム「MINOS」を用いて、これまでにない高い反応頻度が実現された。MINOSは、サクレー研と理研が共同開発した装置で、エネルギー分解能を損なうことなく厚い(15cm)液体水素標的を散乱実験に使用できる装置だ。

こうして得られた成果により、ダイニュートロンは初めて「観察された」ことになったという。とはいえ、観察とはものの例えで、原子核は10-15mという極小サイズのため、実際には直接「観る」ことは叶わない。しかし、量子力学的に空間的位置と関係づけられる運動量を精度よく測ることで、ダイニュートロンの発達度合いとその空間的位置に関する情報を引き出すことに成功し、まさに「観た」というのに等しい結果だという。

-

ダイニュートロンの表面局在を示す実験結果とダイニュートロンの概念図。右イラストに示されているように、相関角度は、ダイニュートロンが発達するときには90度より大きな値、相関がない場合には90度に近い値、ふたつの中性子が遠く離れている場合は、90度より小さい値となる。左のグラフの赤丸で示された実験データ(緑のバンドは実験誤差)の相対角度は、中性子の運動量が0.25fm-1で極大値約100度をとり、0.25fm-1よりも小さい運動量領域(原子核表面)でも、また約0.7fm-1大きい運動領域(原子核中心に近い)では90度、さらにもっと大きな運動領域(原子核中心により近い)では90度より小さい値を取ることが確認された。青線は3体理論計算によるもので、実験データをよく再現していることが見て取れる (出所:理研Webサイト)

ハローを形成する二つの中性子の運動量が成す角度(相関角度)が、ノックアウトされた中性子の運動量によってどう変わるかを調べたところ、その結果からダイニュートロンは11Li核内に遍在するのではなく、核表面の半径3.6fm近くに局在していることが示されたと国際共同研究チームでは説明している。また、11Liを9Liとふたつの中性子の複合系として扱う理論計算(青線)で、実験データをよく再現できることも判明したとのことで、この理論計算に基づくと、ダイニュートロンは標準原子核密度の100分の1から1000分の1程度の希薄な密度を持った領域で発達することがわかったとしている。

今回の成果は、宇宙にまで及ぶ。太陽の8倍以上の質量を持った恒星が超新星爆発を起こすと、あとには中性子星が残される(ブラックホールが形成されることもある)。中性子星は太陽程度の質量を持ちながら、半径はわずか10km程度という、超高密度天体で、その大部分が強すぎる重力のために原子ではいられず、中性子で構成されると考えられている。今回の成果は、その中性子星の表面に存在していると考えられている低密度中性子過剰物質での秩序形成や安定化機構の理解につながるものであり、中性子星の構造解明に貢献することが期待できるとしている。

また、中性子星が衝突する中性子星合体現象は、宇宙における鉄より重い元素(重元素)合成の場のひとつだと考えられているが、今回の成果はその重元素の起源解明にもつながるとした。

ダイニュートロンに大きく関わるふたつの中性子によるハローを持つ核は、11Li以外にもヘリウム-6(6He、陽子数2、中性子数4)、ベリリウム-14(陽子数4、中性子数10)、ホウ素-17(陽子数5、中性子数12)、ホウ素-19(19B、中性子数14)、炭素-22(陽子数6、中性子数16)など、複数発見されている。しかしそのダイニュートロン構造については、6Heのほか、最近RIBFで行われた別の実験から19Bでしか確認されていない。今後、今回の研究で確立された手法をこれらの核に適用することにより、ダイニュートロンの局在現象についてより理解が深まることが期待できるとしている。