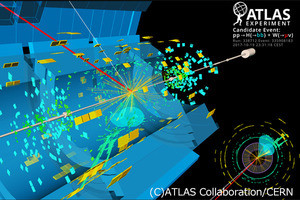

欧州合同原子核研究機構(CERN)は8月3日、大型ハドロン衝突型加速器(LHC)の実験において、ヒッグス粒子がミュー粒子対に崩壊するという、希少な反応の兆候をATLAS実験で2σ、CMS実験で3σという統計的精度で観測したと発表した。

LHCのATLAS(実験)日本グループには、大学院生を含めて約150人という非常に多くの日本人研究者が参加している。今回の成果に対しては、名古屋大学大学院理学研究科・素粒子宇宙起源研究所の戸本誠 特任教授、同大学大学院理学研究の堀井泰之 講師、同・加納勇也 研究員、同・川口智美 博士後期課程学生らの研究グループが主要な貢献を果たしたことが、名古屋大学から同月11日に発表された。詳細は、米物理学誌「Physics Review B」に掲載された。

本来、素粒子は質量を持たないが、ヒッグス場との相互作用によって質量を獲得すると考えられており、その仕組みのことを「ヒッグス機構」という。このヒッグス機構を実証するため、スイスとフランスにまたがる巨大加速器LHCが建設され、その証拠となるヒッグス粒子が2012年7月4日に発見されたことは記憶に新しい。その発見に貢献したATLAS実験とは、LHCに設置されたATLAS測定器を用いた実験のことだ。

ATLAS測定器の建設には日本は費用の一部を負担しただけでなく、各種装置の製造やデータ解析、研究などにおいて大きく貢献している。ATLAS測定器の一部であるミュー粒子検出器は、32万の検出部を備えた全高25mもの巨大さを誇り、名古屋大学などが建設や運転をリードしている装置だ。今回の希少な反応をとらえたのもこのミュー粒子検出器である。

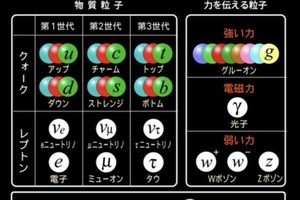

ミュー粒子とは、電子と同じ性質を持つ素粒子だが、電子の約200倍も重く、物質粒子の中では電子などのレプトンの第2世代に属している(電子は第1世代)。物質粒子は実験により3世代あることがわかっている。

ヒッグス粒子は発見されたものの、まだその生成や崩壊の反応を精査する必要があり、LHCを用いた実験は現在も進められている。そしてATLAS実験で2015年から2018年にかけて行われたのが、13TeVボルトという高いエネルギーを投入した陽子衝突実験だ。陽子同士が衝突すると、その衝撃によってヒッグス粒子も生成され、その直後にさらにさまざまな粒子対に崩壊していく。そのヒッグス粒子の崩壊した粒子対の中に、ミュー粒子対がある。

ミュー粒子対はヒッグス粒子の崩壊からだけでなく、ほかにもいくつもの物理過程によっても誕生する。ヒッグス粒子が崩壊してミュー粒子ができる割合は5000個に1個程度であり、ほかはすべて別の物理過程を経て誕生している。このようにいくつものミュー粒子対がある中で、ヒッグス粒子由来であることを見分けるには、ミュー粒子のエネルギー、運動量、放出角度を正確に測定する必要がある。ヒッグス粒子由来である決めてとなるのは、その質量だ。ミュー粒子対の情報から、崩壊前の親粒子の質量を算出することができるが、ヒッグス粒子と同程度の125GeV程度であれば、その親粒子はヒッグス粒子と考えられるのである。

こうして取得された全データをもとに詳細な研究が行われた結果、2σの統計的精度で観測されたのが、ヒッグス粒子がミュー粒子対に崩壊する反応である。2σとは統計的精度を表すもので、この確率は、現在の統計量においてはヒッグス機構の予想と一致する結果だという。そしてミュー粒子は第2世代の素粒子であることから、第2世代の物質粒子における質量の起源もヒッグス機構にあること、さらに素粒子の世代自体も同機構に起因することが示唆されるとした。

なお素粒子の研究では、一般的に統計的精度が5σを超えて初めて「発見」と主張することが可能だ。今回のATLAS実験の2σ、そして異なる仕組みを持つCMS測定装置を用いたCMS実験での3σは、統計的確度としてまだ不十分だという。そのため、今後も高統計のデータを実験で蓄積していく予定だ。研究チームによれば、それらを用いれば5σを超えることができるとしている。また、そのときの結果からヒッグス機構の予測値と実際の観測値のズレを見ることで、新たな物理現象などを発見できる可能性もあるという。

-

実験結果からミュー粒子対の候補を含む事象を集め、ミュー粒子候補のエネルギー、運動量、放出角度の情報から算出した質量分布図。ミュー粒子対がヒッグス粒子の崩壊によるもの(本物)であれば、ヒッグス粒子の質量である125GeV付近に集まり、そうでない偽物はより低い質量から右肩下がりに分布する (出所:名古屋大学プレスリリース)

なお、LHCは2025年頃まで実験を続けたあと、加速器の高輝度化と検出器のアップグレードを実施し、2027年頃からパワーアップして実験を再開する予定だ。今後10年、20年とアップグレードを行いながら、運用されていく計画である。