産業技術総合研究所(産総研)と東北大学は、積層ナノ磁性体において、「パラメトリック励振」と呼ばれるブランコを漕ぐときにみられるのと同じ現象によって、磁気の振動が増幅する現象を発見したと発表した。

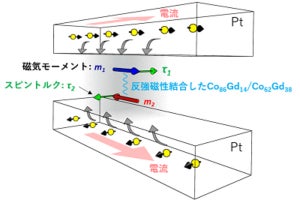

今回使われた磁気ナノ磁性体は、厚さ0.4ナノメートルの非磁性金属、ルテニウム金属を厚さ3ナノメートルの磁性体、ホウ化コバルト鉄2枚で挟み込んだもの。研究グループでは、今回の研究成果について、AIチップ等のAIハードウェアへの応用が期待されているナノ磁気素子の開発に新しい視点を与えるものであるとしている。

同成果は、東北大学 材料科学高等研究所の水上成美 教授、同研究所の義永那津人 准教授(産業技術総合研究所 産総研・東北大 数理先端材料モデリングオープンイノベーションラボラトリ 副ラボ長を兼ねる)、同大学院工学研究科の上牧瑛 博士後期学生らを中心に構成した研究グループによるもの。研究成果は米国物理学会の学術誌「Physical Review Applied」の電子版にオンライン掲載された。

-

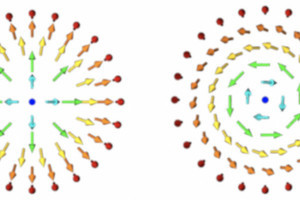

積層ナノ磁性体と磁気の振動の概念図。(a)積層ナノ磁性体。ホウ化コバルト鉄(磁性体)の厚みは3nm、ルテニウム金属の厚みは0.4nm。(b) 同じ方向に磁気が振動する様式、(c) 逆方向に磁気が振動する様式 (出所:産総研WEBサイト)

ブランコを漕ぐと、乗っている人の屈伸運動とブランコの揺れがうまく噛み合うこい、ブランコの揺れが次第に大きくなっていく。このように周期的な運動が噛み合うことで振れ幅が増大していく現象を「パラメトリック励振」という。

磁性体は、小さな磁石がたくさん集まってできているが、この小さな磁石の向きが揺れることによって、磁性体全体の磁気が振動する。

今回研究グループが使った積層ナノ磁性体は、非磁性体をこのような磁性体で挟み込んだ構造になっているおり、この積層ナノ磁性体に、小さな磁石を揺らして磁気の振動を発生させる特殊な光を当てて、その両側にある磁性体で磁気の振動を発生させ、その合成波の変動を観測した。

すると通常、合成波は自然に減衰していくが、一定の条件を満たした場合には合成波が増幅されることを発見した。

研究グループによると、この現象は、ブランコを漕ぐ場合と同じく、パラメトリック励振によるものと考えられるという。つまり合成された磁気の振動のうちの1つが、他の磁気の振動を漕ぐことによって、合成波が増幅されると考えられるというわけだ。

ナノ磁気素子は、その名のとおりナノサイズで非常に小さく、低電力で駆動できるうえに、情報の保持に電力を必要としない。そのため、小型化、省電力化が求められるAIチップ等のAIハードウェアの素子として期待されており、世界中で盛んに研究が進んでいる。

研究グループでは、今回の研究成果は、上記の積層ナノ磁性体が通電不要の磁気振動・波動のナノ増幅器やナノ発振器となりうる可能性を示すものであり、これから、実際に素子として利用する場合の基本的な特性、その最適な材料、集積化した場合の性質など、積層ナノ磁性体についてさらに詳しく研究を進めていきたいと考えている。