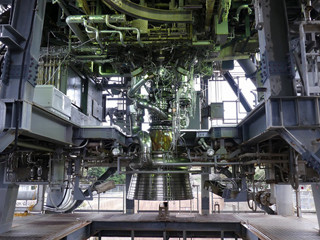

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2月29日、種子島宇宙センター(鹿児島県南種子町)にて、新型基幹ロケット「H3」用の固体ロケットブースタ「SRB-3」の地上燃焼試験を実施、その様子をプレスに公開した。SRB-3の燃焼試験はこれが3回目で、最後となる予定。燃焼試験は無事完了し、良好なデータが取得できたという。

よりシンプルで高性能になったSRB-3

H3ロケットは、ブースタ無しの「H3-30S」形態もあるものの、打ち上げ能力が高い「H3-22L」と「H3-24L」では、従来のH-IIA/Bロケットと同様に、それぞれ2本/4本のブースタを使用する。H3用のブースタとして、現在開発が進められているのがSRB-3。2020年度に計画されているH3初号機の打ち上げは、SRB-3が2本使われる予定だ。

ブースタの役目は、第1段のメインエンジンの推力を補い、ロケットの高度を速やかに上げることだ。SRB-3の推力は約220トン。メインエンジン「LE-9」の推力は約150トンなので、H3-22L/24L形態では、じつに推力の半分以上をSRB-3が稼ぎ出していることになる。

SRB-3は、H-IIA/Bロケットで使われていた「SRB-A」と比べると、一見、良く似ている。直径はどちらも2.5mで、大きさ・重量はあまり変わらない。これは、製造設備などをなるべく流用し、開発コストを下げるためだが、SRB-3では設計が一新、様々な点で改良が施されている。

外部から見て分かる大きな変更は、ロケットとの結合・分離方式である。SRB-Aは、前方ブレス、スラストストラット、後方ブレス(各2)の計6点で保持していたが、SRB-3はこれを、前方分離スラスタ(1本)、スラストピン(1本)、後方分離スラスタ(2本)の計4点に削減、簡素化により、低コスト化を図った。

結合・分離機構は、結合すべきときはしっかり結合し、分離すべきときは確実に分離する必要がある。当たり前の話のようだが、この相反する要求を高い信頼性で実現するのは、じつはかなり難しい。実際、H-IIAロケットの打ち上げで唯一の失敗(6号機)は、SRB-Aが1本分離しなかったことが原因で起きた。

この事故は、SRB-Aのノズルに穴が開き、漏れた燃焼ガスで火工品のケーブルが切れたことが原因であり、結合・分離機構そのものの問題というわけでは無かったが、本質的に、よりシンプルな方が問題は起きにくいと言える。SRB-3では、分離用の火工品は8個から3個へと削減されているという。

またSRB-Aは、電動アクチュエータによりノズルを動かし、飛行中に推力方向制御を行っていたが、H3はロケット本体側でこれを行うため、SRB-3では可動ノズルを廃止、これによりさらなる低コスト化を実現した。搭載する推進剤の量が増え、推力も向上するなど、ロケットとしての性能も強化されている。

2つのロケットのシナジーとは?

今回の燃焼試験で注目したいのは、これがH3ロケットの試験であるだけでなく、新型イプシロンロケット(通称:シナジーイプシロン)の試験でもあるということだ。これまで、イプシロンの第1段はSRB-Aを使用していた。今後H3に移行すればこれが使えなくなるため、イプシロンの第1段もSRB-3に変更する必要がある。

H3ではブースタ、イプシロンでは第1段となるわけだが、用途が違うので、本来、これらは推力の出し方(推力パターン)が異なる。性能だけを考えれば、それぞれに最適化した2種類のSRB-3を用意するのが望ましいが、それだと2種類のロケットを開発するのと変わらず、コスト的なメリットが小さくなってしまう。なるべく共通化したい。

現行のイプシロンは、開発時、すでにSRB-Aが運用されていたため、これをほぼそのまま転用して使うしかなかった。しかしSRB-3は新規開発なので、最初からイプシロンでの使用を想定し、両者にとって最適な設計を考えることができる。

これについて、H3の岡田匡史プロジェクトマネージャは、「良く議論し、最良の妥協となった」と表現。「良い結果になっているので、我々としてはこれ以上の要求は無い」とした。一方、イプシロンの井元隆行プロマネは、「我々の推力パターンも考慮して設計したので、非常に良いモーターになった」と、自信を見せた。

イプシロンは、2段階で開発する計画だ。まず第1段階では、既存技術をなるべく活用することで、短期間でコンパクトな打ち上げシステムを実現した。2013年に打ち上げた初号機、そして2号機以降の強化型がこれにあたる。SRB-3を使うのは、次の第2段階だ。転用ではないSRB-3と組み合わせることで、イプシロンは"真の姿"になると言えるだろう。

第2段階の開発において、キーワードとなるのは「シナジー」(synergy=相乗効果)である。

たとえば、強化型では第2段モーターが新しくなったが、ここで開発されたモーターケースや断熱材の軽量化技術、ノズルの高信頼性技術などが、SRB-3に適用されている。H3で開発した技術をイプシロンに転用する一方通行ではなく、イプシロンで開発した技術もH3で有効活用することで、シナジー効果を発揮するわけだ。

イプシロンは、少なくとも次の5号機までは強化型であることが決まっているが、第2段階の初打ち上げが何号機からになるのかは、現時点で未定。これまで、第2段階はシナジーイプシロンという通称しかなかったものの、井元プロマネは「強化型ではない新たなロケットということで、名前も新しくしたい」と希望を述べた。