ツールとルールで足りない部分は「意識」で補う

端末をそろえて安全に業務をできる管理環境も作り、社内外で働ける場所を与え、簡単にテレワークができるルールも整える。これだけそろえば、テレワークの準備は完璧に思えるかもしれない。しかし、同等の環境を整備しても、利用が進まないという例は少なくないだろう。

日立製作所では2万6000人以上がテレワーク適応者とされている中、在宅勤務および出張先の宿や移動中の利用を別としたサテライトオフィスの利用者だけで、月次で延べ5万人を超えている。全体を見渡せば、ほとんどテレワークをしない人も、頻繁に利用する人もいる状態ではあるが、十分に浸透しているといえる状態だろう。これは、環境整備に加えて人財づくりに取り組んできたからだという。

「当初、テレワークのシステムを入れても使われない、セキュリティの規則を作っても事故が減らないといったことがありました。そこで、何が問題かを追及したところ、使う人のリテラシーや信頼関係に関連していることがわかってきたところです。つまり、ITがどれだけ保護されているかということ以上に、使う人がどういう気持ちで必要とするのかが大事だと気づきました」と、荒井氏は長い取り組みの中で得た実感を語る。

そうした考えから、日立製作所は労働者の「意識」に着目した。結果的な行動ではなく、行動につながる意識の部分を重視することで、「なぜ、そうなるのか」「なぜ、そうしたのか」をはっきりさせるという考えだ。そのために、社内の一部組織では、筑波大学の学術指導の下で開発した独自の測定方法を活用し、各10分程度で回答できる「生産性サーベイ」と「配置配属サーベイ」を行い、従業員本人とマネージャーにレポートを出し、1on1ミーティングなどを利用して、意識面の変化に働きかける取り組みが行われているという。

「セキュリティも同じです。禁止事項を作って守らせるばかりだと、決められていないことが起こった時に正しい行動がとれない。セキュリティの真の趣旨を理解していないと、決められたことしかやらないので漏れが出る。人と技術とルールのバランスが重要です」と、意識面の重要性を荒井氏は語った。

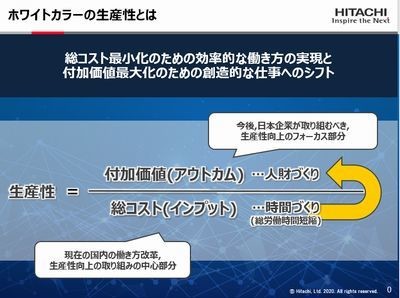

働き方改革では、従来型の労働時間や実態を把握し、各種ツールを導入するとともにルール整備を行うことが真っ先に行われがちだ。しかし、それだけでは、総コストを最小化する取り組みにとどまってしまう。真の働き方改革は付加価値を最大化して生産性を上げることであり、最適に配置された環境での価値創造に向けた働き方ができ、社内外とつながり自ら学び成長し続ける人と組織になることだと日立製作所では定義している。

これらができてこそ、ゴールである業績向上や離職率低下といった目標が達成できるというのだ。そして、付加価値の最大化こそが人財づくりに当たる。

「現在は健康経営、健康状態の把握や向上にも取り組んでいます。いろいろな施策を実施しても、従業員が健康でないと成果が出ないからです。人は意識や健全性が行動に関係するもの。技術は環境やツールです。そしてルールは多様性に関する許容範囲と使い方。そのバランスを取る必要があります」と荒井氏は語った。

利用促進&サポート・意識改革・体験機会は拡大に必須

日立製作所では以前から、事業プロフィットの意識があり、現場に権限委譲する文化があったという。現場側でもルールに反しない範囲で、業務に必要な場合は特例許可を得て通常運用からは外れた動き方をしたりと、積極性が高い気風があったという。

「テレワークに関しては、やりたいことがあるのに規則が原因でやれないという雰囲気があったり、業務上必要な場合はルールを拡大解釈したりといったこともありました。ルールが整備されたことで、堂々とできるようになったという感じでしたね」と荒井氏。

それでも、ペーパーレス化と歩みがそろわない状態で手をつけたフリーアドレスに1度は失敗するなど、トライ&エラーを繰り返しながら15年以上かけて現在の環境をを作り上げてきたという。

「2017年頃からは、活用推進の取り組みもしてきました。Office 365を実際に使ってもらうための情報発信や教育をしつつ、働く意識や環境、やり方の変化も同時進行させてきました。セキュリティについても、メールの添付ファイルを外部に直接送信できないようにするなど仕組みを作りつつ、最近のランサムウェアは個人の操作で感染することが多いので、間違った操作をしないような教育もしてきました」と荒井氏。

Office 365に認証ツールなどを加えてセキュリティを強化しているが、基本的には汎用的に提供されているサービスを組み合わせて利用している中、効果を出すために必要なことは、意識づけと教育、そして利用促進だという。現在も、テレワークデイズなどを機会として体験する場を作り、テレワークの利用に積極的ではない層への推進を進めている。

「2019年のテレワークデイズ期間は、定例会議などで人を集めるのを禁止して、オフィスにいてもSkypeで会議することにしました。そうすると、幹部の会議が変化したことで現場の会議も変わって行く空気ができます。また、実はテレワークを使ったことがなかった幹部が助けてもらいながら初めて使ったりする機会にもなりました。いきなり在宅勤務はハードルが高くても、助けを求められる人が隣にいる状態で使ってみれば慣れるものです。実際、テレワークデイズ終了後に発生した自然災害時は多くのテレワーク利用がありました」と、津嘉山氏は体験が重要であることを語った。

ITに慣れている人々が集まっている日立製作所でも、こうした体験機会の提供や小さなサポートが必要というわけだ。一般的な企業では、さらにツールだけ与えれば使いこなせるわけではないだろう。

「お客様にもこうしたソリューションを提供していて、その中でトレーニングのニーズは増えています。ただし、システム導入担当者の方に『使い方の支援もしています』と伝えると、必要性が理解されないことも多いですね。『ツールを渡した後、使いこなすのは現場の努力』という認識がまだまだ大きい。本当は使えるようになるまでに何とかする。そうでないと与えたことにならないのではないでしょうか」と、津嘉山氏はテレワークの利用普及に向けて必要な考え方について語った。