多様なQD技術の競争が市場を拡大する

一言でQDと言っても多様な材料がある。最初にディスプレー応用で実用化されたのはCd系の材料であり、コアにCdSeを使うものである。QDを使う最大のメリットである発光ピークの半値幅(FWHM)が狭く純粋な色を出すことで、OLEDよりも広い色域を得ることが可能である。一方で、毒性物質であるCdへの抵抗からなかなか市場に受け入れられてこなかった。QD応用が伸び悩んでいる大きな理由である。

この市場の抵抗感を払拭するために採用されたのが、InPをコアに使うQDである。Samsungが最初に実用化して「QLED-TV」として市場に出し、LGのOLED-TVとの競争を繰り広げているものである。FWHMの値はCd系に比べてやや広くBT2020で求められる色域の値でもやや劣る面があるものの「Cd free」としての売り文句で徐々に市場に入りつつある。直近では日本の昭栄化学工業がこのInPの開発に成功し、性能的にもSamsungと遜色ない値を出して量産に入る計画を発表している。

さらに、ここ1~2年にはPerovskite(ペロブスカイト)が注目され始めた。Perovskiteは有害物質である鉛(Pb)を使っているものの、RoHS指令での規制値はCdよりも一桁緩い1000ppm以下であり、FWHMの値はCd系QDよりも狭く20nm以下の値で、製造方法も比較的簡単だと言われており参入企業も相次いでいる。

このような技術競争は、産業の発展には欠かせないことであり、競争が新たな市場を生み出すこともこれまで数多く経験されている。QDの材料や技術が多様化することはむしろ好ましいことであり、今後の市場拡大や新たな応用が生み出されていくことに期待したい。

-

図2 QDメーカ各社の材料と性能。QD Forumで発表のあった内容を中心に、各社のQDの性能を整理した。日本の2社(昭栄化学工業とNSマテリアルズ)は、発表は無かったが会場でのヒアリングや過去の公表内容などを参考にして表に加えた (筆者作成)

ディスプレーを超える新しい応用が動き出した

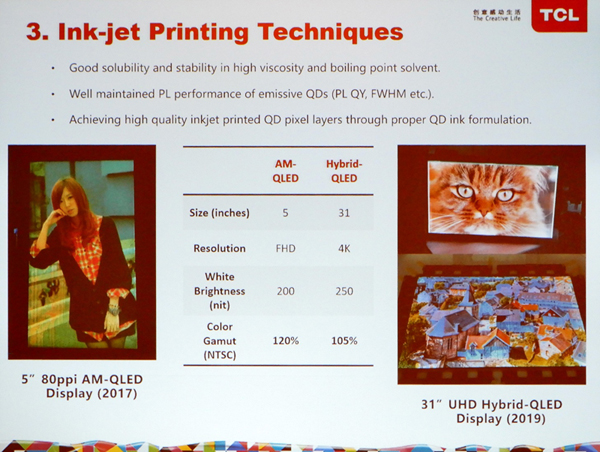

QDは、これまでPhoto Luminescentモードを応用して液晶ディスプレーに使われてきた。ディスプレー応用ではElectro Luminescentモードを使う自発光のQLEDの開発も進んでおり、今回のQD ForumでもTCLが印刷法で作成した31型4Kのハイブリッド型QLEDをCES2019のプライベート展示で公開したことを報告した(図3)。このハイブリッド型のQLEDは、緑色と赤色のQD材料および青色のOLED材料をインクジェットで形成したものである。

さらに、今回のQD Forumではディスプレー以外への応用の提案も相次いだ(図4)。ライティングやソーラーなどこれまで言われていた分野でも、QDを使った単なるデバイスとしてではなく他の機能と複合的に組み合わせたスマートデバイス的な考え方が色々と提案されていた。

また、メディカルやバイオの分野でもQDが特徴とする鋭いピークの発光だけでなく、ナノメータサイズの特徴を活かした使い方も提案されている。さらには、光を電気に変換するセンサとしてもQDの特性を活かしていけば他にはない性能を持つデバイスができる可能性もある。これらの新たな技術やデバイスの開発には時間はかかるものの、今回の会議ではQDの持つ様々な可能性を垣間見ることができた。

-

図4 広がるQDの応用分野。Photo Luminescentモードでもこれまでのディスプレー用だけでなく様々な用途が提案され始めている。電気から光に変換するElectro Luminescentモードや逆に光を電気に変換するPhoto-Electricモードも実用化に向けた開発が動き出し始めている (筆者作成)

Cd問題を乗り越え新分野への飛躍が期待されるQD

これまでQDのディスプレー応用が伸び悩んできたのは、QD材料価格の高さと共にCdに対する拒絶反応があったと言うのが業界の一般的な理解である。

一方で、QDの良さを生かすにはCdを使用する必要があり、RoHS指令でも例外規定が設けられこれまで何度か延長されてきた。そして2019年10月に切れるこの例外規定は今回は延長が認めらないだろうという声が業界の中から聞こえてくるようになった。

筆者が今回のQD Forumに参加した本来の目的は、もしもRoHSの例外規定が撤廃された後QDはどうなるのだろうか、という視点であった。例外規定が無くなれば、RoHS指令の土俵そのもので競争していく事が求められる。RoHS指令の規定は、Cdは100ppm以下であり、Perovskiteで使用されているPbに対しては1000ppm以下でなければならない。

QDでのCd使用に対しては、材料メーカ各社で見解が異なる。InPで事業を展開するSamsungや昭栄化学工業が「Cdフリー」を標榜するのは当然として、これまでCd系のQD材料で業界を牽引してきたNanosysはInPも開発しており、Cd系と非Cd系の材料を混合した「Hyperion」であれば、RoHSの値をクリアできるとする。

また、現在はCd系の材料で量産を進めているNSマテリアルズは、Cdフリー系の材料開発を進める一方で、Cd系でも性能を高めて行くことで、QD材料の相対使用量を減らすことができ、結果的にRoHSの規定値に入れることは可能であるとしている。

一方で、QDを使いたがっている日本の企業にとっては、基本的にCdが入っていること自体が問題でありCd系の材料は全くの対象外であるとの立場をとるところも多い。これまではRoHS指令の基準値を大きく超えていた為に、例外規定そのものに対する拒絶反応が強かったことが背景にあるだろう。

また、筆者はディスプレーの巨大な市場である中国での様々な会議にも参加しているが、中国のQD材料メーカの発言を聞いていると、「Cdは土壌など地球上のあらゆるところに存在しており、ディスプレーに使用されている量を積算しても、桁違いに少ない」という主張も良く耳にする。QD技術の進捗と併せて、有害物質に対する取り組みで今後の業界がどのような方向に向かっていくのかまだまだ注視していく必要がある。さらには、Perovskiteも有害物質の鉛を含んでおり、RoHS指令でも1000ppm以下という規制値が設けられている。日本ではCdに対する議論が強調されるが、世界的には鉛に対しての拒否反応も強いようである。

今回のQD Forumに参加して、RoHS指令に対応しながらもQDの性能向上とともに価格も下がり始めており市場が本格的に動き出す気配が感じられた。有害物質であるCdやPbに対する議論は未だ続くことは予想されるが、様々なQD材料の進展と共に新たな応用分野の開拓が進みつつあり、ディスプレー以外にも幅広い今後の展開が見え始めたことで、今後の本格的な離陸に向けた体制が整ったと言えるだろう。

著者プロフィール

北原洋明(きたはら・ひろあき)テック・アンド・ビズ代表取締役

日本アイ・ビー・エムにて18年間ディスプレー関連業務に携わった後、2006年12月よりテック・アンド・ビズを立ち上げ、電子デバイス関連の情報サービスを行っている。

中国のディスプレー関連協会の顧問などもやりながら産業界の動向や技術情報を整理し業界レポートや講演活動なども行っている。

直近の講演ではマイクロLEDやQD(量子ドット)にフォーカスした日経XTechラーニングを予定している。