富士通と理化学研究所(理研)は、2021年頃の共用開始を目指して進めている、スーパーコンピュータ「京」の後継機となるポスト「京」の開発に関して、その中核となるCPUの試作チップを完成し、機能試験を開始したことを発表した。

富士通と理研は、2006年より「京」を共同で開発し、2012年に完成、共用が開始された。「京」はスーパーコンピュータの実用面を示す主要な性能指標で現在でも世界トップ(2017年11月のランキング)の性能を有しており、先端的研究において不可欠な研究開発基盤として運用されている。

この「京」の後継機であるポスト「京」は、さまざまな科学的・社会的課題を解決する先端研究開発基盤、および今後我が国が目指す新たな人間中心の社会"Society 5.0"の実現を支える重要な基盤としても期待されている。「京」で実現された高いメモリバンド幅と倍精度演算性能をより強化するとともに、AIなどの分野で重要となる半精度演算にも対応した。今回、このように設計したCPUの試作チップにおいて初期動作を確認したことで、システム開発における重要なマイルストーンを順調にクリアしたことになる。

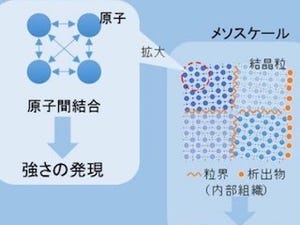

ポスト「京」の中核となるCPUは、Armv8-A SVEアーキテクチャを採用しつつ、「京」を含むこれまでのスーパーコンピュータ開発で富士通が培ったマイクロアーキテクチャ(ハードウェアの設計)を継承し、高性能積層メモリと相まったメモリバンド幅と演算性能を備え、アプリケーションの実行性能が高いレベルで実現できるように最適化されている。さらに、最先端の半導体技術を用いることと、省電力設計および電力制御機能を盛り込むことで、高い消費電力あたり性能を実現する。

また、プログラム開発環境を含むシステムソフトウェアは、「京」と互換性のあるものを富士通が継続して提供する。これにより、「京」で蓄積されたプログラム資産は、リコンパイルすることで確実な移行と性能確保が可能となる。また、理研で開発しているシステムソフトウェアMcKernel、XcalableMP、FDPS(Framework for Developing Particle Simulator)も利用でき、さらなる実行性能・利便性の向上に役立つものと考えているという。システムとアプリケーションを協調的に開発し、世界最高水準の汎用性、および最大で「京」の100倍のアプリケーション実行性能と、30~40MWの消費電力(参考:「京」12.7MW)を目指していく。

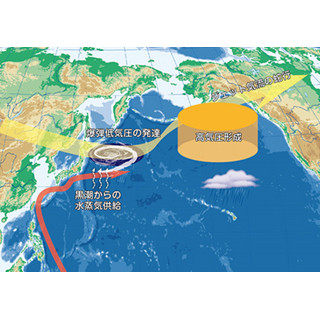

ポスト「京」は、コンピュータシミュレーションなどで重要となる倍精度演算に加え、ディープラーニングなどで重要となる半精度演算にも対応でき、AI分野への利用拡大も期待される。また、ポスト「京」を活用することで、先端的な研究成果を生み出し、健康長寿、防災・減災、エネルギー、ものづくり分野などの社会的・科学的課題の解決や、産業競争力の強化に貢献することを目指して、開発を進めていくとしている。富士通は、今後も引き続き、理研と共にさらなる開発を進めていくとしている。

なお、ポスト「京」の試作機は、6月24日〜28日にドイツにて開催される、世界的なハイパフォーマンスコンピューティングに関する国際会議・展示会「ISC2018」に出展される予定となっている。

![巨人Intelに挑め! – [番外編]東工大のスパコン「TSUBAME」が生まれた日 第1回 東工大松岡教授との出会いとスパコンでの経験](/techplus/article/amd_athlonmp-1/index_images/index.jpg/iapp)