ANSYSは5月15日(米国時間)、同社ソフトウェア製品群の最新版「19.1」を発表。併せて同バージョンで、新たにデジタルツインとIIoT(Industrial IoT)を絡めて実行することで、現場の運用(オペレーション)の効率化を実現する「Twin Builder」を追加したことを発表した。

どんなデータでも活用が可能に

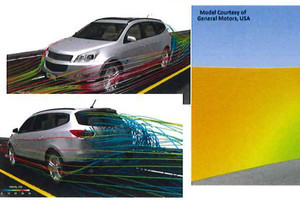

Twin Builderは、同社のマルチドメインシステムシミュレータ「ANSYS Simplorer」をベースとして発展・改良が行われた製品。同社の既存CAE製品を利用しつつ、データ連携として、「Simulink」、「VHDL-AMS」、「Modelica」、「SPICE」、「C/C++/Python」などを組み込めるほか、統合システムシミュレーション用のFMI(Function Mockup Interface)を通じてデータのやり取りも可能であるため、ANSYS以外のツールとの連携も可能であることから、同社としても「システムシミュレータとして見た場合、他社も含めて間口が一番広い製品」と説明。「SimulinkやSPICEの形式で社内に膨大なデータが残っている場合も多く、それらを気軽に取り込み、再利用することができるようになる」とする。

-

Twin Builderを用いることで、ANSYSのCAEツールのみならず、SimulinkやSPICEなどで作成したデータや、FMIを介したサードパーティツールとの連携などが可能となる (資料提供:アンシス・ジャパン)

また、同社のCAEを利用可能と言っても、解析処理の命令を出して、その結果が返ってくるまでに日数を要するようでは、シミュレーションの要をなさない。Twin Builderでは、1Dのリアルタイムに近い高速性と、3Dの精度で解析を実現する縮退モデル(ROM:Reduced-Order Model)技術を搭載することで、高速かつ高精度なシミュレーションを実現できるとするほか、プラントモデルとの因果系/非因果系の両方に対応できるため、フロー図の左から右に流れていく、というのみならず、電気系で求められるエネルギーの保存則を意識した繰り返しにも対応することができる。例えば、Simulinkは因果系のみの対応であるため、システムシミュレーションの検証のために、別途、モデルを作成する必要があったが、Twin Builderでは、ほかの領域で得た知見をそのまま流用して、そうした手間を省くことが可能となる。

設計の初期から完了まですべてのシーンに適用可能

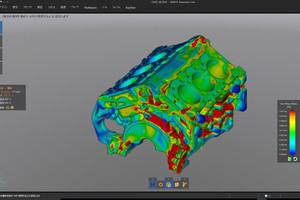

システムシミュレーションというと、システムの設計後期で主に活用されるイメージだが、Twin Builderでは、設計の初期段階から、中期、後期、そして設計が完了した後でも、インタフェースが同じであれば目的に応じて粒度を変えて対応していくことができる。これにより、故障なしの一連のモデルを流してみた後、故障有りのモデルを改めて流してみる、といったことも可能になることから、ハードウェア由来の故障なのか、ソフトウェア由来の故障なのか、といった切り分けを行ったり、普段できない条件での故障を起こす、といったことも可能になるという。

さらに、システムが複雑な動きをすることを前提に、あらかじめ判断ができるため、さまざまな業種、それこそ従来は想定になかったような農業といった分野でも活用することができるようになる。そうしたユーザーに向けて、同社でもあらかじめ一通り利用可能なライブラリ群も用意しており、それらを組み合わせてすぐにシミュレーションを行う、といったこともできる。

-

さまざまな業種やアプリで利用できる0Dライブラリ群を用意しているため、Twin Builderにそれほど慣れていない人でもそれを利用してシミュレーションを構築することができるようになる (資料提供:アンシス・ジャパン)

運用の支援も実現

このほか、Twin Builderの目玉機能の1つと言えるものに「ラピッドHMIプロトタイピング機能」がある。これは、システムのシミュレーション結果をリアルタイムで表示することを可能としたもの。従来のシステムシミュレーションは、各設備などで、波形にスパイクが生じているといったことは知ることができたが、それはその設計エンジニアなどの専門家には理解できる情報であるものの、工場の運用担当者などは、そうした波形などが生じた結果、どういったことが生じたか、といったことが知りたいというニーズがあり、それを適えるGUIとして用意されたものとなる。最終的な製品に近いような状態でボタンやボリューム、といった機能を有したHMIを簡単に作ることができるため、それを操作して、どういう状態に変化するのか、といったことを直感的に確認することができるようになるとする。

-

ラピッドHMIプロトタイピングにより、GUIを活用したインタフェースの設計が可能となる。現場の運用担当者などは、このインタフェースを活用して、何が起こっているかを把握したりすることが可能となる (資料提供:アンシス・ジャパン)

同社では、「例えば本当にプラントが動いている状態をGUIを使って試すことができる。SCADEで全体管理モデルを作成し、それをFMIで連携させ、さらにデジタルツインで仮想空間に持ち込むことで、保守点検などの効率化を図ることができるようになる」と、その使い勝手を説明しており、これを活用することで、システムシミュレーションを実機を作るまえに活用して、どういったことをすると、どういったことが起こるのか、といったことを知ることができるようになるとし、リアルタイム性が高いことから、こうした使い方を、現場で行い、何が起こっているかを把握することも可能になるとする。

ThingWorxで現実とデジタルを連携

具体的には、同社はPTCとパートナーシップを締結している関係から、PTCのThingWorxとの連携が可能である(GEのPredixとも連携可能)。これにより、実際の設備などに設置されたセンサデータをシミュレーションに取り込むことが可能となる。「運用に携わる人が見たい値は、エッジから送られてきているデータがしきい値を超えているのか否か、といったことや、深刻度の割合をメーターで確認したいといったもの。開発者が作りこんだHMIのデータを実際の運用環境に展開することができる仕組みが備わっているため、通常状態と、何がどう異なっているのか、といったことを現場で理解することが容易になる」(同)とのことで、これにより運用担当者の現場での負担を軽減できる可能性が大きく拡大することを強調する。

ただし、気になるのは、そのコストである。活用するツールの組み合わせなどにより異なってくるため、同社も詳細な値の公表を控えているが、Twin Builderは前世代のSimplorerの数分の1に下げた、とのことで、運用で使うことを意識した価格設定にしており、こうした戦略をとることでカスタマが新たな価値を創出することの手助けにつなげられれば、としていた。