東北大学は9月11日、110億光年彼方の銀河の中心部において、天の川銀河全体の約40倍のペースで大量の星が急激に生まれていることを突き止め、銀河は合体をしなくても、自らその形を変えることができることを明らかにしたと発表した。

同成果は、マックスプランク地球外物理学研究所、国立天文台、東北大学などの研究者からなる国際チームによるもの。詳細は米国の学術誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に掲載された。

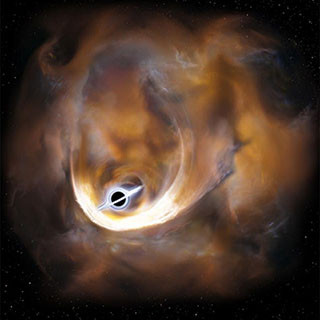

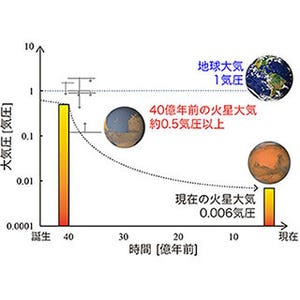

今からおよそ100年前、アメリカの天文学者ハッブルは、太陽系がある天の川銀河の外側にも別の銀河が存在していることを発見した。その姿形は銀河ごとに異なり、天の川銀河のような円盤が目立つ銀河(円盤型)と中央部の星の集合体が目立つ銀河(楕円型)に分類することができる。現在の宇宙にある巨大銀河の多くが楕円型に分類されるが、古い時代の銀河を観測すると大部分が円盤型であることがわかっている。しかし、古代の銀河がいつ、どのようにしてその形を変え、今日に至ったのかは明らかになっていなかった。

銀河の星々の多くは100~110億年前に生まれた。銀河の進化の中で重要なこの時代の銀河を調べるためには、110億光年離れた銀河を観測すればよい。しかし、このような遥か彼方にある銀河はとても小さく、光も弱いことから、観測することが困難であった。口径8.2mのすばる望遠鏡による観測でさえ、銀河は点のようにしか見えない。

そこで研究チームは、段階を踏んで観測を実施。まず、すばる望遠鏡を使って110億光年彼方にある銀河を調査した。こうして発見した25個の銀河を、すばる望遠鏡の3倍の解像度を持つアメリカ航空宇宙局(NASA)のハッブル宇宙望遠鏡と、日米欧などが協力で運用するアルマ望遠鏡で観測し、その内部構造を描き出す(解剖する)という戦略を取った。

近赤外線を観測するハッブル望遠鏡では、銀河を構成する星からの光を捉え、「110億年前の時点で、銀河がどのような形をしているのか」調べることが可能となる。一方、アルマ望遠鏡では、星の材料である塵や分子ガスが放つ電波をとらえ、「銀河のどこで新しい星が作られているか」調べることにつながる。この2つを組み合わせることで初めて、「銀河の形がどのように進化するのか」知ることができる。

解剖の結果、ハッブル宇宙望遠鏡で観た110億光年彼方の銀河は大きな円盤状の形をしており、110億年前の時点ではまだ楕円形の銀河には進化していなかった。しかし、アルマ望遠鏡による高解像度データの解析から、これらの銀河の中心で新たな星が爆発的に生まれていることが判明したという。推定される星形成活動の規模は天の川銀河の約40倍に相当する。これは銀河の形を変えるほど激しいものであり、円盤型から楕円型へとその形態を大きく変えつつある様子であると解釈できるという。

|

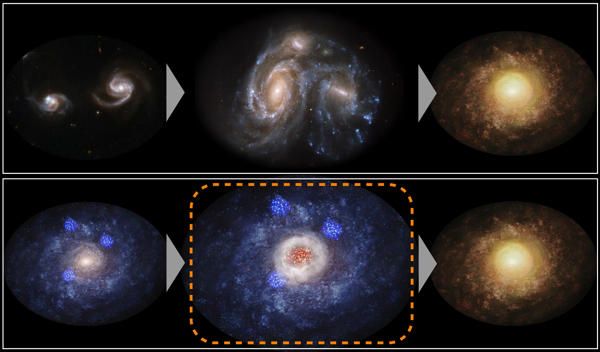

上から、円盤型の銀河から楕円型の銀河へと進化する道筋の模式図と今回の観測によって明らかになった円盤型銀河の中央部で激しい星形成が起きることによって楕円型へと進化する道筋 (c)NASA/ESA/the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration/A. Evan/K. Noll/J. Westphal/NAOJ |

40年ほど前に、「円盤型の銀河同士が衝突合体し、楕円型の銀河に進化する」という銀河の衝突合体説が提唱され、現在では定説となっている。その一方で、現在の宇宙に存在するすべての楕円型の銀河が衝突合体によって形成したのかという点については疑問の余地がある。今回アルマ望遠鏡で観測した銀河は、ヨーロッパ南天天文台が運用する口径8mの望遠鏡VLTでも観測を行っており、大規模な合体の兆候が見られないことを確認している。

なお、研究グループは、今回の成果の科学的意義について、合体の最中ではない回転円盤を持つ銀河で、銀河の形を変えるほどの激しい星形成現象が起きていることを発見した点にある。言い換えれば、銀河には衝突合体をしない別の進化経路があったことを示す決定的な証拠を発見したことになるとコメントしている。