国立精神・神経医療研究センター(以下、NCNP)は、霊長類の特徴である手指運動の多機能性を支える神経メカニズムを発見したと発表した。

同研究は、NCNP神経研究所の武井智彦室長(現カナダ・クィーンズ大学研究員)と関和彦部長らの研究グループによるもので、同研究成果は米国東部時間7月24日、米国科学雑誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)」に掲載された。

霊長類の手は大変複雑な構造をしており、我々の脳神経はこの複雑な構造をうまく制御し、手の多彩な動きを可能にしている。しかし、筋や関節の組み合わせパタンは膨大で、次世代コンピューターの処理能力を遥かに超えた計算を瞬時に行う必要があり、その制御のあり方はこれまで不明であった。一方で、ロボットハンドの開発では、多数の筋や関節の中から「よく使われる」組み合わせとその時必要な活動パタンをあらかじめ複数作っておくと(シナジー)、ロボットを動かす際は適切なシナジーを使って、コンピューターへの制御負荷を大幅に減らせる、という「筋シナジー」と呼ばれる考え方が提唱されている。

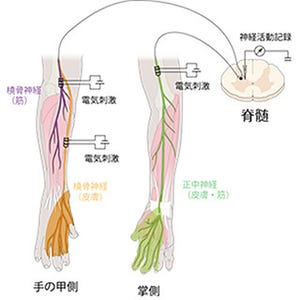

同研究チームはこの「筋シナジー」に注目し、「霊長類の脳神経は、筋シナジーの原理にもとづいて、膨大な数の筋肉や関節を制御している」という仮説を立てサルの脊髄から神経活動の記録をとり検証した。実験ではサルにレバーをつまむ動作を行わせ、脊髄の神経活動と12種類の手指筋から筋電図を記録、両者の関係を評価することによって、各筋の活動を作り出す脊髄神経の活動を記録した。その結果、筋電図の解析からサルの手の運動は3種類の筋シナジーによって作られていることが分かり、脊髄神経もこの3種類の筋の組み合わせと活動パタンを表現していることが明らかになった。さらに、筋の組み合わせと活動パタンはそれぞれ別のメカニズムで作られることが判明した。これは、シナジーの組み合わせと活動を一体化して考える従来の仮説では説明できない結果だという。

この結果によって、長い歴史を持つ「筋シナジー仮説」にいくつか重要な示唆を与えることができたという。第一に、これまで理論上の原理であった筋シナジーが、我々の神経回路に実装されていることを示したこと。第二に、脊髄神経において筋シナジーが表現されていることを明らかにしたことだ。脊髄はこれまで歩行や反射といった単純運動の中枢と考えられてきたが、手指運動の筋シナジーが表現されていることから、より複雑な運動の制御にも関わっていることが証明された。第三に、筋の組み合わせと活動の選択が、それぞれ別のメカニズムによって行われていることを示したこと。従来の筋シナジー仮説では、両者がひとつの「モジュール」で行われると想定されていたことから、この結果は筋シナジー仮説を理論的に見直す必要性を提案できたという。

今回の研究成果では、脳による身体の制御が筋シナジーに基づいて行われていることを示した。今後は、脳の疾患による運動失調の理解やそのリハビリテーション、またロボットの制御技術の開発などが大きく進展すると期待されるということだ。