バーモント大学の研究チームは、ブラックホールの研究によって発見された「面積則」と呼ばれる性質が、極低温の超流動ヘリウムにおいても現れることを確認したと発表した。量子コンピュータで利用される「量子もつれ現象」の理解や、一般相対性理論と量子力学を統合する量子重力理論の構築などを進める上で、役立つ知見になると期待される。研究論文は、物理学専門誌「Nature Physics」に掲載された。

ブラックホールの面積則とは、ブラックホールのエントロピーが、ブラックホールの体積ではなく表面積に比例するという性質である。ある量の情報がブラックホールの内部に吸い込まれたとすると、ブラックホールがもつエントロピーはその分だけ増加する。面積則によれば、このときのエントロピーの増分は、ブラックホールの体積増加ではなく表面積の増加として表される。

この法則は、1970年代に物理学者のスティーブン・ホーキングとヤコブ・ベッケンシュタインらが行ったブラックホールの熱力学に関する研究を通して発見された。ブラックホールの面積則から分かることは、ブラックホールの内部に収めることができる情報量は、ブラックホールの体積ではなく表面積によって制限されるということである。たとえばブラックホールの直径が2倍になれば、表面積は4倍、体積は8倍になるが、内部空間に収容可能な情報量は、直感に反して8倍ではなく4倍にしか増えないことになる。

レオナルド・サスキンドとジェラルド・トフーフトはこの考えを発展させ、「ブラックホールに吸い込まれた情報はその内部ではなく表面に保存される」とする「ホログラフィック原理」を提唱した。ホログラフィック原理からは、ブラックホールに限らず、この宇宙のすべての情報が二次元平面に保存されている可能性があることも示唆されており、現代物理学の重要な研究テーマのひとつとなっている。

今回の研究では、ブラックホールのこうした奇妙な性質との共通性が、超流動ヘリウムという、実験室で扱うことのできる現実の物質で見つかった点が注目される。

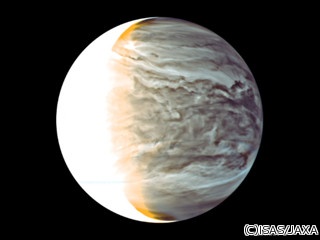

超流動ヘリウムは、約2.7K(マイナス270℃)という極低温状態に置かれたヘリウム原子の集団が「ボーズ・アインシュタイン凝縮」という状態になって、集団的に揃った動きをみせる現象である。液体ヘリウムが容器の壁をよじ登ってこぼれ出すなど奇妙な挙動を示すことが知られている。

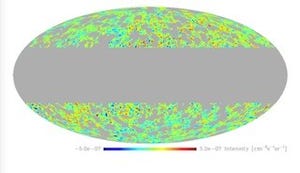

研究チームは今回、この超流動ヘリウム原子の集団的な挙動をスーパーコンピュータによる計算で調べた。具体的には、球体状のヘリウム原子の集団と、それをさらに外側から取り囲むより大きなヘリウム原子の集団のあいだで、情報が量子もつれ状態で共有されていると想定し、原子間での相互作用を調べた。

この計算の結果、原子集団の情報量は、球体の体積ではなく表面積によって決定されることがわかったという。ブラックホールの場合と同様に、ヘリウム原子の集団でも、三次元空間の状態が二次元表面に完全に記録された一種のホログラフのような性質が成り立つことがわかる。

量子もつれ状態にある粒子間では、お互いの距離がどんなに遠く離れていても、対になった2つの粒子の量子状態(たとえば粒子のスピン方向など)が瞬間的に相手に伝わって同期することが知られている。この現象は、量子コンピュータや量子通信といった情報技術への応用が進められているが、なぜ粒子間で光速を超えた情報伝達が起こっているようにみえるかという理由はまだ解明されていない。

また、一般相対性理論と量子力学をつないでマクロからミクロまでの物理現象を統一的に説明するための量子重力理論についても、現状では理論構築が上手くいっていない。ホログラフィック原理など、時空構造そのものに関する理論研究が、これら未解明の問題についての手がかりになる可能性がある。今後、超流動ヘリウムのような量子液体が現実的な実験媒体として使えるようになることによって、この分野の研究が進展することが期待される。