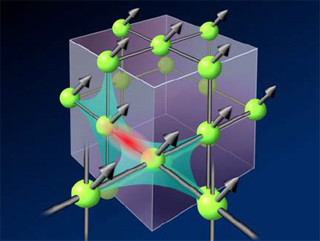

東京大学(東大)は3月3日、正四面体が頂点共有3次元的ネットワークを形成した格子「パイロクロア格子」を持つ量子スピンアイス磁性体「Pr2Zr2O7」に対する中性子散乱実験およびモデル解析を行った結果、従来の定説に反して構造の乱れが量子揺らぎを増強することで量子スピン液体状態を安定化する場合があることを見出したと発表した。

同成果は、日本学術振興会特別研究員の木村健太氏(研究当時。現・大阪大学大学院基礎工学研究科 助教)、東京大学物性研究所の中辻知 教授、スタンフォード大学のJ.-J. Wen 博士研究員、ジョンズ・ホプキンス大学のS. M. Koohpayeh 研究員、同 K. A. Ross 博士研究員、同 B. A. Trump 博士、同 T. M. McQueen 教授、米国国立標準技術研究所のY. Qiu 機器担当科学者、同 D. M. Pajerowski 機器担当科学者、J. R. D. Copley 機器担当科学者、ジョンズ・ホプキンス大学のC. L. Broholm 教授らによるもの。詳細は米国物理学会の速報誌「Physical Review Letters」(オンライン版)に掲載された。

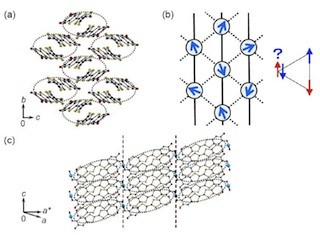

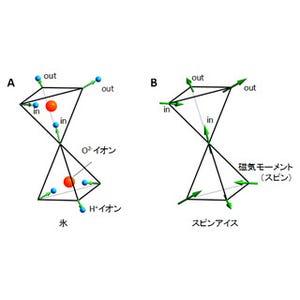

通常の磁性体は、絶対零度まで冷やすと、スピンの向きが決まった固体状態となるが、近年、スピンを特殊な配置に並べることで、低温でもスピンの向きが決まらず、液体の状態が保持される状態が現れることが理論的に予言され、「量子スピン液体」として注目を集めている。その有力な探索の舞台とされているのが、巨視的縮退を残したままスピンが凍結するという性質を持つ「スピンアイス」で、何らかの方法で量子揺らぎを増強し、アイス状態を融解することで、量子スピン液体が実現されるという理論的提案がなされたことから、この検証に向けた研究が世界中で進められており、これまでにスピンアイスをベースとした量子スピン液体の候補物質が複数見出されてきたものの、どのような起源で量子スピン液体的な振る舞いが生じているのかは分かっていなかったという。

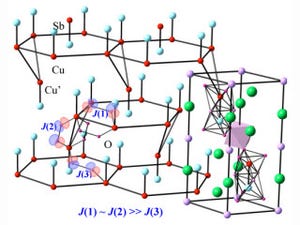

これまで研究グループは、スピンアイス関連物質であるPr2Zr2O7が強い量子揺らぎにより最低温においてもスピンが完全には凍結せず量子スピン液体的に振る舞うことなどを見出してきており、今回、その強い量子揺らぎの起源の調査を行ったという。

その結果、構造の乱れが量子揺らぎを増強することで、量子スピン液体状態を安定化する場合があることを発見。研究グループでは、従来の研究では、構造の乱れはスピンのガラス状態への凍結を引き起こし、量子スピン液体の形成を阻害するものと考えられてきたが、この定説に一石を投じる成果と説明するほか、今回の成果が量子スピン液体を示す磁性材料の開発に新たな指針を与えるものになるとの期待を示しており、今後、PrとZrの組成比の精密制御により、乱れのより少ない試料を合成し、詳細な物性測定を行うことで、量子スピン液体のさらなるにつながることが期待されるとコメント。将来的には、量子スピン液体のエンタングルメントを利用したスピントロニクスや量子コンピュータの次世代デバイスへの応用に繋がることも期待できるとしている。