東京大学(東大)と東京工業大学(東工大)は1月31日、冥王星の赤道域に存在するクジラ模様の褐色の地域「クトゥルフ領域」が、衛星カロンが形成されたときのジャイアントインパクトの痕跡であると発表した。

同成果は、東大 大学院理学系研究科の関根康人 准教授、東工大 地球生命研究所の玄田英典 特任准教授らによるもの。詳細は英科学誌「Nature Astronomy」に掲載された。

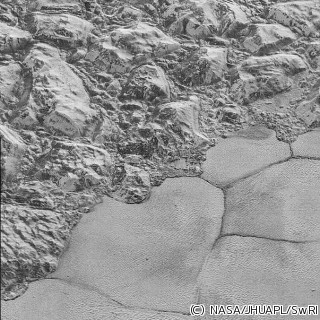

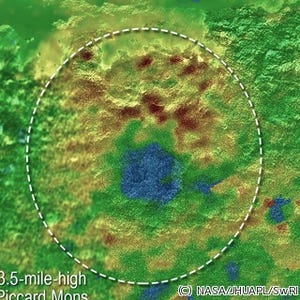

直径2400kmほどの準惑星である冥王星の中で、もっとも目を引くのが赤道域を中心に幅約300km、長さ約3000kmにおよぶクジラ模様(クトゥルフ領域)であるが、これまでの研究から、水氷と褐色の高分子有機物が混合した物質でできていると考えられてきた。冥王星が含まれるカイパーベルト天体に存在する褐色物質の候補としては、大気中の化学反応でできる有機物エアロゾルが考えられてきたが、そうしたエアロゾルは全球的に生成し、地表面に比較的均一に分布するはずであるため、クトゥルフ領域のような分布を説明できず、その成因が謎となっていた。

研究グループは今回、冥王星の直径の約半分の大きさの付きであるカロンの形成に注目。その形成は原始惑星が冥王星に衝突したジャイアント・インパクト(巨大天体衝突)によるものということを、室内実験により再現することで示し、50℃以上で数カ月以上の加熱時間の場合、冥王星に元々含まれる物質から、クトゥルフ領域と同様の褐色の有機物が生成することを確認したという。

また、数値シミュレーションでの調査でも、カロンのような大きさの衛星を形成する衝突条件の場合、ほぼすべてのケースでクトゥルフ領域と同程度の広さの加熱領域が冥王星の赤道域を中心に形成されることを確認。これにより、クジラ模様がジャイアント・インパクトにより、冥王星-カロン系が形成された物的証拠になることが示されたとする。

研究グループでは、カイパーベルトには、冥王星の他にもマケマケやセドナ、エリスといった大型の天体が存在し、これら天体の表面の色には多様性があることも最近わかってきたが、今回の成果により、それらはかつてカイパーベルトにてジャイアント・インパクトが頻発した結果であるという統一的な説明が提示できるようになるとコメントしているほか、最新の太陽系形成理論によると、太陽系初期において火星よりも太陽に近い内側太陽系では、20個以上の原始惑星同士が数十回、ジャイアント・インパクトを繰り返して、現在ある4つの地球型惑星を作り上げたとされるが、その引き金は木星や土星といった巨大ガス惑星の形成と移動だと考えられており、そのような巨大ガス惑星の形成と移動により、海王星以遠の領域も同様に影響を受け、原始惑星同士のジャイアント・インパクトが起こることを示すもので、太陽系初期には地球形成領域から太陽系外縁部までにわたって、原始惑星同士のジャイアント・インパクトが頻発する大変動があり、これを経て太陽系は現在の姿になったと考えられると説明している。