九州大学(九大)は1月10日、アトピー性皮膚炎におけるかゆみを引き起こす物質「インターロイキン31(IL-31)」の産生に、タンパク質「EPAS1」が重要な役割を担っていることを発見したほか、その作用機序を解明したと発表した。

同成果は、同大生体防御医学研究所の福井宣規 主幹教授、大学院医学研究院の古江増隆 教授、大学院4年生の山村和彦氏らによるもの。詳細は1月9日付け(英国時間)の英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。

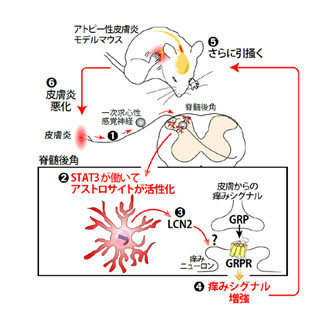

アトピー性皮膚炎に関連したかゆみ物質として知られるIl-31は、ヘルパーT細胞から産生され、その受容体は感覚を司る脊髄後根神経節に多く発現することが先行研究から報告されていたが、その産生を制御する機構は良く分かっていなかったという。

そこで今回、研究グループはタンパク質「DOCK(Dedicator of cytokinesis)8」が発現できないようにしたマウスを用いることで、同タンパク質がIL-31の産生を抑制する機能を持つことを確認したほか、EPAS1の発現もDOCK8を発現するマウスと異なることも発見。また、EPAS1によるIL-31産生誘導には、転写因子SP1が関与していること、ならびにDOCK8がキナーゼMST1を介し、EPAS1の核への移行を抑制していることを発見したという。

さらに研究グループでは、ヒトヘルパーT細胞におけるEPAS1の重要性に関する検討を実施。その結果、アトピー性皮膚炎患者の血清では、健常者に比べてIL-31濃度が高いことを確認したほか、EPAS1の発現を抑制することでIL-31の産生が減少することを確認したという。

なお、研究グループでは今回の研究成果を活用することで、今後、アトピー性皮膚炎のかゆみを元から断つための新たな創薬標的につながることが期待できるようになるとコメントしている。