科学技術振興機構(JST)は6月21日、生体内での皮膚のバリア機能に不可欠なタンパク質「クローディン1」の遺伝子発現量に応じて、アトピー性皮膚炎の症状が変化することをマウス固体を用いて明らかにしたと発表した。

同成果は、大阪大学大学院 生命機能研究科・医学系研究科 徳増玲太郎特任研究員、月田早智子教授らの研究グループによるもので、6月20日付けの米国科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences」オンライン速報版に掲載された。

クローディン1はこれまでに、ヒトのアトピー性皮膚炎との関連性が報告されているが、クローディン1を発現していないマウスは脱水により出生後1日で死に至るため、ノックアウトマウスを用いた従来の手法では長期的な解析が困難となっていた。

そこで今回、同研究グループは、クローディン1の発現量を6段階で変化させた遺伝子改変マウスを作製。表皮を構成するケラチノサイトという細胞を用いて、mRNAの発現量、タンパク質量、バリア機能の関係性を解析した。

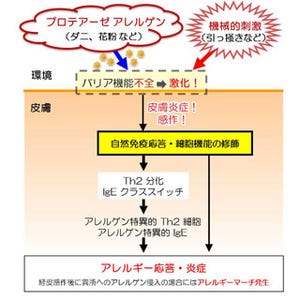

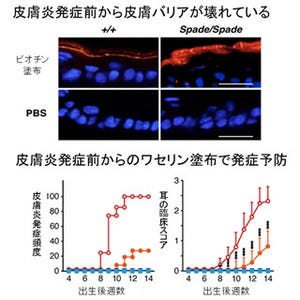

この結果、mRNAとタンパク質の間には正の相関関係が見られた。また、mRNAの発現量、つまり遺伝子の発現量が半分程になるまでは、バリア機能に大きな変化はなかったが、半分以下になると急激にそのバリア機能が低下した。マウス新生児でも、バリア機能の低下に合わせるように、表皮の分化異常が観察された。

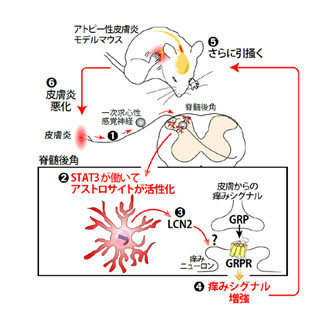

さらに、クローディン1の発現量が低下したマウスの成長過程を調べた結果、クローディン1がなくなると、アトピー性皮膚炎に似た形態学的な変化が生じることや、マクロファージや好中球などの自然免疫系の細胞浸潤が増え、炎症が起きていることが明らかになった。こうした表現型は幼齢期に重症度が高く、成長に伴って回復する傾向を示しており、ヒトの小児期から思春期にかけてみられるアトピー性皮膚炎症状の自然経過に類似していたという。また、遺伝子の発現量に応じて、成体になった際の回復の度合いが異なることも明らかになっている。

クローディンは、類似の遺伝子が27種類見つかっており、それぞれの遺伝子の発現量が疾患によって変化することや、がんの発症と関係することが報告されているため、同研究グループは、今回の研究の手法を類似遺伝子に応用することで、さまざまな臓器に対応した生体バリア機能を高めるような新しい医療の創発が期待されるとしている。