矢野経済研究所は12月5日、3Dプリンタ世界市場に関する調査の結果を発表した。同調査は3Dプリンタメーカー、販売代理店、造形サービス事業者(サービスビューローなど)、ソフトウェア関連企業などを対象として2016年9月~11月に行われたもの。

発表によれば、2015年の世界の3Dプリンタの出荷台数(メーカー出荷数量ベース)は前年比72.7%増の19万台となった。市場は60万円未満のローエンド3Dプリンタと60万円以上の産業用ハイエンド3Dプリンタの二極化が進んでおり、出荷台数を牽引したのはローエンド装置だった。ローエンド装置は簡易かつ迅速に試作を行うための導入が進むほか、教育機関での導入が増加基調にあり、同社は2016年の3Dプリンタの出荷台数(同ベース)は前年比84.2%増の35万台になると予測した。

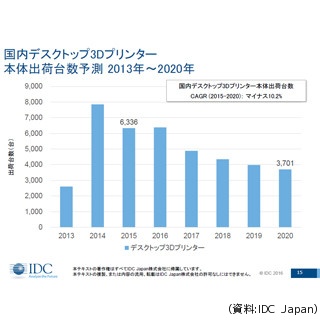

一方、産業用ハイエンド3Dプリンタは航空宇宙、自動車、医療、家庭用電気製品などの分野を中心に最終製品の造形に向けた導入が拡大基調にあるほか、造形サービス事業での導入が増加。3Dプリンタで造形するものの量が増えるとともに、追加で装置を導入する企業やよりハイエンドの装置にリプレイスする企業も増えているという。また、装置の性能向上、新しい材料の誕生、製造現場などへのさらなる普及により、市場は今後も大きく拡大する見通しであるとし、世界の3D プリンタ出荷台数は、2013年から2019年までのCAGRは77.0%で推移し、2019年における出荷台数(同ベース)は215万台になると予測した

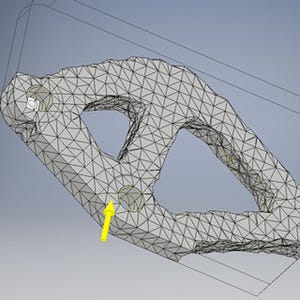

また、日本国内で3Dプリンタの利用経験を持つ154人に対し、造形しているもの/用途についてアンケート調査を実施。トップは「試作品」で59.1%であり、以下「治具」が24.7%、「最終製品(の一部)(パーツなど)」が20.1%、「金型」が16.9%と続いたことから、今のところ、3D プリンタの活用は未だ試作が中心だが、国内においても3D プリンタを用いた本格的なものづくりが始まりつつあるとしている。