東京大学(東大)は3月15日、ピロリ菌タンパク質「CagA」の発がん生物活性を抑制する酵素として「SHP1」を同定し、またエプスタイン・バールウイルス(EBウイルス)を感染させた胃の細胞ではDNAメチル化によりSHP1の発現が抑制され、CagAの発がん活性が増強することを見出したと発表した。

同成果は、東京大学大学院 医学系研究科 畠山昌則 教授、紙谷尚子 講師、千葉大学大学院 医学系研究科 金田篤志 教授、東京大学大学院 医学系研究科 深山正久 教授、瀬戸泰之 教授らの研究グループによるもので、3月14日付けの英国科学誌「Nature Microbiology」オンライン版に掲載された。

cagA遺伝子を保有するヘリコバクター・ピロリの胃粘膜慢性感染は、胃がん発症の最大のリスク因子となる。一方、約10%の胃がん症例では、cagA陽性ピロリ菌感染に加え、EBウイルスが胃がん細胞に感染していることが知られている。しかし、ピロリ菌とEBウイルスの共感染が胃がんの発症に及ぼす役割については、これまで研究されていなかった。

胃上皮細胞に進入したCagAは、チロシンリン酸化を受けた後、チロシン脱リン酸化酵素(ホスファターゼ)「SHP2」と特異的に結合し、SHP2を異常活性化することで胃がんの発症を促すと考えられている。このSHP2は、脱リン酸化酵素であるにもかかわらず、CagAを脱リン酸化する能力を持っていない。

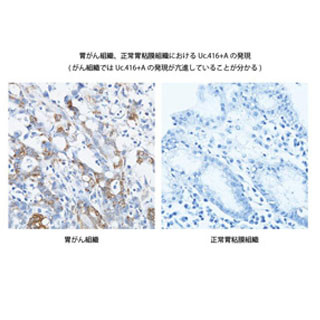

同研究グループは今回、CagAを脱リン酸化する酵素としてSHP2の兄弟分子であるSHP1を同定。CagA-SHP1複合体形成によりSHP1が活性化されることを明らかにした。さらに、CagAとSHP1を共発現させた細胞では、チロシンリン酸化依存的なCagAの発がん生物活性が抑制されることがわかった。これらの結果から、胃上皮細胞内におけるSHP1とSHP2の相対的な発現レベルが、ピロリ菌CagAの発がん活性を規定することが明らかとなった。

また、EBウイルス陽性胃がんの特徴として、感染した胃上皮細胞のゲノムDNAに広範なメチル化が誘導されることが知られていたが、今回、CagAの発がん活性に関わる宿主細胞内分子に着目し、EBウイルス感染胃上皮細胞株におけるゲノムのメチル化解析を行ったところ、EBウイルス感染によりSHP1遺伝子のプロモータが高度にメチル化されることが明らかになった。また同メチル化の結果、SHP1mRNAならびにSHP1タンパク質の発現が低下した。そこで、EBウイルス非感染胃上皮細胞ならびにEBウイルス感染胃上皮細胞にcagA陽性ピロリ菌を共感染させたところ、EBウイルス感染細胞においてピロリ菌タンパク質CagAの生物活性が大きく増大することが判明した。つまり、EBウイルスによるSHP1の発現抑制により、CagAの発がん活性が増強されたといえる。

同研究グループによると、ヒトのがん発症における発がん細菌と発がんウイルスの連携を明らかにしたのは今回が世界で初めてだという。