アクセルスペースは12月10日、地球観測画像データのプラットフォーム「AxelGlobe」を発表、都内で記者会見を開催した。2022年までに超小型衛星「GRUS」を50機打ち上げ、地上を毎日撮影、情報を提供できる体制を整える。同社はこれまで、超小型衛星の開発を主要な業務としてきたが、新たに情報サービスの提供に乗り出す。

なぜ自社で衛星を持つのか?

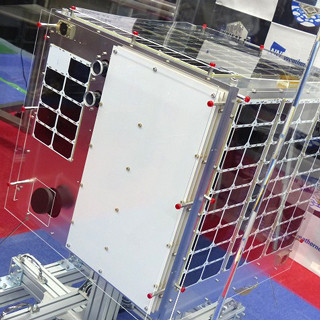

アクセルスペースは2008年創業の大学発ベンチャー。これまでに、「WNISAT-1」(270×270×270mm/10kg)、「ほどよし1号」(503×524×524mm/60kg)、「WNISAT-1R」(524×524×507mm/43kg)といった3機の超小型衛星を開発した実績がある。WNISAT-1/ほどよし1号は現在軌道上で運用中で、WNISAT-1Rについては2016年春の打ち上げを予定している。

これまでのビジネスは、特定の顧客のための専用衛星を開発することだった。これに対し、新事業では、自社が衛星を保有し、それを使ったサービスを提供することになる。同社にとっては未知の領域となるが、参入を決めたのは「超小型衛星の利用を爆発的に広げたい」(中村友哉代表取締役)という創業以来の思いがあるからだ。

従来の大型衛星の場合、1機あたりの開発費は数100億円程度になる。これだと、宇宙を利用するのは、通信・放送やリモートセンシングなど、確実に収益が見込める一部の分野に限られてしまう。そこで注目したのが超小型衛星である。1機あたりのコストを数億円まで下げられるので、様々な企業が、様々な用途に使うことが期待できる。

だが、コストを1/100にしたといっても、まだ数億円だ。とても一般人が購入できるような金額ではないし、利用できる企業も限られるだろう。そこで、衛星利用の敷居をもう一段階下げるために開始するのがAxelGlobeというわけだ。衛星を所有するリスクが無くなるのため、ビジネス上のチャレンジもしやすい。

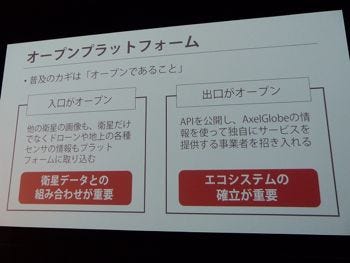

AxelGlobeでは当面、衛星画像の販売が中心となる見込みだが、同社が見据えるのはさらに先だ。オープンプラットフォームとして、自社衛星だけでなく、他社衛星やドローンなどの画像も取り込み、その上でAPIを公開、事業者が独自のサービスを提供できるようにする。目指すのはそういったエコシステムの確立だ。

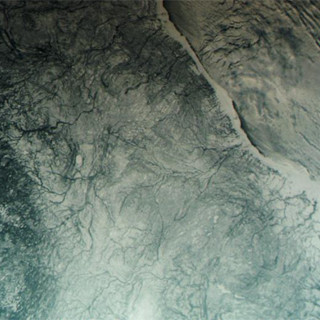

衛星画像の販売はすでにビジネスとして存在しており、世界の市場規模は2,000億円程度だという。だが、衛星画像を活用できそうなアプリケーション市場はもっと大きく、同社がターゲットにしているのはそちらだ。農業、資源・エネルギー、森林、産業情報など、様々な応用分野が考えられているそうだ。

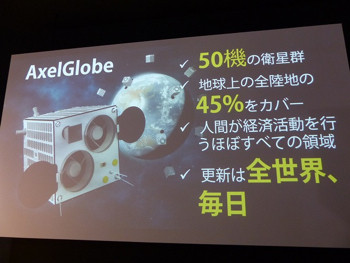

地上分解能2.5mを実現するGRUS

AxelGlobeでは、50機の衛星コンステレーションにより、地球上の全陸地の45%を毎日撮影し、画像データを蓄積する。これは、人類が経済活動を行っているほぼ全ての領域に相当するという。従来の衛星画像サービスのように撮影場所をリクエストしなくても、基本的に全部撮っているので、欲しい画像は必ずあるというわけだ。

また、全ての場所を撮影しておくことで、時間軸の変化も見えてくる。同社は「トレンドを解析して未来予測ツールとして活用できる」と期待する。

AxelGlobeの第1段階として、まずは2017年中に、3機のGRUSを打ち上げる。これで、一部地域限定ながら、毎日更新の観測をスタートさせる。同社は今年、シリーズA投資ラウンドで19億円を調達しており、これを3機の開発費に充てる計画だ。

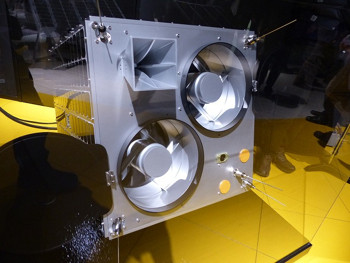

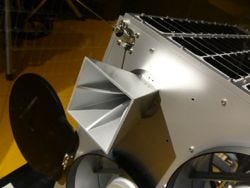

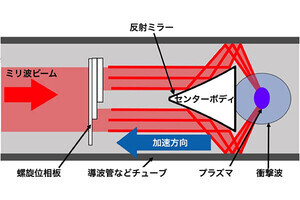

GRUSのサイズは600×600×800mm、重量は80kg。同社にとって過去最大の衛星となる。この中に、口径30cmの望遠鏡を2つ搭載。どちらも仕様は同じで、それぞれ衛星進行方向の左半分と右半分を撮影することにより、57km以上という広い撮影幅を実現する。大きな1つの望遠鏡の方が地上分解能では有利だが、それよりも撮影幅を優先させた設計だ。

地上分解能は、パンクロマチック(モノクロ)で2.5m、マルチスペクトルで5.0m。海外には、米Skyboxの「SkySat」のように、分解能1m以下という100kg衛星もあるが、あえて2.5mを選んだのには理由がある。

高い分解能を狙うとコストが高くなり、その結果用途が限られてしまう。ズームカメラなので撮影できる範囲が狭くなるし、プライバシーが問題になるリスクもある。そして何より"レッドオーシャン"。米国ではベンチャーがひしめいており、「我々はそんなところで正面から戦う気は無い」(同)というわけだ。

逆に5mくらいの解像度だと、都市の解析などには能力が足りない。そして米国の「Landsat」などが無料で提供している画像との競走になってしまい、利益の確保が難しい。分解能2.5mは、その間を狙った戦略なのだ。

全エリアを毎日観測するとなると膨大なデータ量になるため、Xバンド送信機の通信速度は200Mbpsに強化。北極圏にあるスバルバード局を活用することで、地球周回の1周ごとに観測データを地上に降ろす方針だ。

今後、2016年前半にエンジニアリングモデル(EM)を完成させ、それからフライトモデル(FM)の3機を順次製造する。打ち上げロケットは現時点で未定だが、2016年中には契約を締結する予定。