2015年8月に東京で開催された、世界規模の半導体製造装置・材料業界団体SEMIの日本法人SEMI Japan主催の会員向けイベント「SEMI Members Day 東京」(図1)で日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所サイエンス・アンド・テクノロジー部門のシニア・リサーチ・スタッフ・メンバー、山道新太郎氏(図2)が「コグニティブ・コンピューティング(Cognitive Computing)にむけたニューロモーフィック・デバイス(Neuromorphic Device)」と題して講演した。

|

|

図2 講演を行う日本アイ・ビー・エムの山道新太郎氏 (画像提供:SEMI Japan) |

ビッグデータの時代には、人間の脳のように経験から学び、異なる事象間の関係性を見つけ、仮説を立て判断する新たなコンピューティングシステム「コグニティブ(認知)コンピューティング」が必要になる。このためには、人間の脳神経で行われているような信号処理をハードウェア・レベルで実現する半導体デバイス「ニューロモーフィック(神経形態学的)チップ」を開発しなければならない。山道氏はこの辺の事情と日本の研究陣の研究分担について説明した。なお、同氏は、NEC、ルネサス エレクトロニクスの半導体プロセス開発部門を経て、2013年に日本アイ・ビー・エムに転職し、現在は東京基礎研究所新川崎事業所でニューロモーフィック・チップの3次元実装技術開発を担当している。

コグニティブ・コンピュ―ティング時代が幕開け

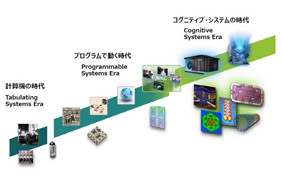

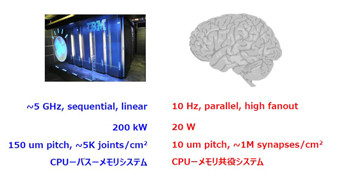

コンピュータの歴史は3つの世代に分類できる(図3)。データを数えるための計算機として誕生したのが第1世代のコンピュータ。第2世代では、OSやソフトウェアの助けを借りてプログラムで動くコンピュータへと進化し、そして現在、コンピュータ自身が学習する第3世代へ移ろうとしている。コグニティブ・コンピューティングはこの第3世代に属する。米国のクイズ番組でクイズ王と対決したIBMの自然言語による質問応答型コンピュータ「Watson(図4左)」はインターネットに接続されていない自己完結システムである。15TBのメモリと2880個のプロセッサコアを内蔵し、ラック10本で構成されたコンピュータで200kWもの電力を消費する。この電力は、人間の脳の消費電力(20W)の1万倍にも相当する(図4右)。Watsonはそれなりに成功しているが、現実の人間の脳との間には、消費電力のみならず、クロック周波数、容量、接続密度に関して大きなギャップがある。今までのコンピュータはMPUとメモリは別々に存在し、その間をバスで接続しているが、しばしばバスの飽和でコンピュ―タの性能が抑えられる。これに対して人間の脳はMPUとメモリが共役している。これらの問題を解決するためには、ソフトウェア的な取り組みだけではなく、ハードウェア・アーキテクチャからのアプローチが必要である。

|

|

|

図3 コンピュータの変遷:今は第3世代コグニティブ・コンピューティング時代の幕開け (出所:IBM Japan) |

図4 コンピュータ(IBM Watson:左) と人間の脳(右)の比較 (出所:IBM Japan) |

ニューロモーフィック・デバイスを開発

米国国防省国防高等研究計画局(DARPA)は、2008年より「The Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics(SyNAPSE:神経形態学に基づき柔軟で拡張性あるエレクトロニクス)開発プログラム」に5300万ドルの助成を行っており、IBMはその主導メンバーとして参画している。

もともとシナプス(synapse)は、神経細胞間あるいは筋繊維、神経細胞と他種細胞間に形成される、シグナル伝達などの神経活動に関わる接合部位とその構造のことであり、これを電子回路で実現しようという試みがsyNAPSEプログラムである。

IBMは、DARPAから研究資金を得て、2014年8月に、神経細胞の情報伝達の仕組みをモデル化して新たな並列分散処理アーキテクチャを採用した「トゥルーノース(TrueNorth)」(開発コード名)と名付けた「ニューロモーフィック・チップ(Neuromorphic Chip:脳の構造を模したコンピュータチップ)」を開発したことを発表した(図5)。

TrueNorthチップ(大きさ:2mm×3mm)には54億個以上のトランジスタと約4000個のコアが搭載されており、各コアはそれぞれニューロンのような動作を行う。コアには100Kビットのメモリが実装されており、ニューロンの状態やシグナルの受信元や送信先のアドレスなどの情報が保管される。各コアは別の256コアからの信号を受け取り、さらに256コアへと信号を伝達できるようになっている。TrueNorthの出力密度は1cm2あたり20mWとなっており、これは、既存のプロセッサ(50W/cm2)であることと比較するとケタ違いの省電力化が実現している。

世界に先駆けて7nm半導体プロセスを開発

このチップは、IBMの依頼で韓国Samsung Electronicsが28nm CMOSプロセスで製作した(著者注 参照)。IBMは今後さらに高集積・低消費電力化したニューロモーフィック・チップを開発するため、半導体微細化プロセスや超高密度実装技術の研究は自前で行う。IBMは半導体製造を2015年にGLOBALFOUNDRIES(GF)に譲渡したが、半導体の研究開発は手放さないどころか、超微細化プロセス開発で世界を先導する方針だ。事実、ニューヨーク州Albanyのニューヨーク州立大学Polytechnic Institute-Colleges of Nanoscale Science and Engineering(CNSE)キャンパス内にあるIBM半導体研究開発施設(300mm試作ライン)では、5年間で3000億円を投じて、次世代プロセス・デバイスの研究を行っている。

著者注:TrueNorth製作に使用された28nm CMOSプロセスは、もともとはIBMが主導する次世代CMOSプロセス開発コンソ―シアム「Common Platform」で、パートナーであるSamsungやGFと共同開発したものである。IBMがSamsungを製造委託先に選んだ背景にはこのような事情がある。

IBMは、去る7月に10nmをスキップして半導体業界初の7nmプロセス技術を用いた動作可能なテストチップ(TEG)の試作に成功したことを発表した(図6、7、8)。IBMとその半導体技術開発パートナーであるGF、Samsung、それに施設のいわば家主であり、産学協同パートナーでもあるCNSEの4者が共同で目標達成したとしている。SiGeチャネル・トランジスタや多層EUVリソグラフィなど最先端技術を採用している。