慶應義塾大学(慶大)は6月16日、北里大学との共同研究で、遺伝性パーキンソン病患者由来のiPS細胞を樹立し、分化誘導した神経細胞を用いてパーキンソン病患者の脳内における病態を解明したと発表した。

同成果は慶大学医学部生理学教室の岡野栄之 教授、北里大学医療衛生学部再生医療・細胞デザイン研究施設細胞デザイン研究開発センターの太田悦朗 講師(慶應義塾大学医学部共同研究員)、小幡文弥 教授らの研究グループによるもので、6月8日(現地時間)に医学誌「Human Molecular Genetics」に掲載された。

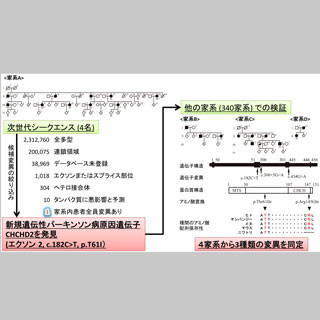

同研究グループは全患者の10%を占める遺伝性パーキンソン病患者の発症メカニズム解明を目的に、原因遺伝子LRRK2に変異を有する優性遺伝性パーキンソン病家系内の患者2名からiPS細胞を樹立し、これらのiPS細胞から神経細胞のもととなる神経幹細胞を作製後、分化誘導した神経細胞について機能解析を行った。LRRK2に変異を持つ患者は、全患者の90%を占める孤発性パーキンソン病と臨床症状や発症年齢、治療薬に対する反応など似た特徴を示すことがわかっている。

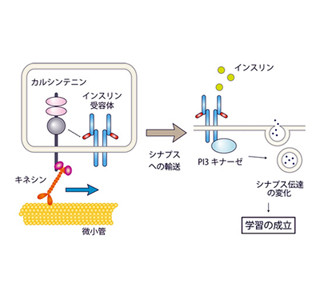

解析の結果、iPS細胞から誘導した患者の神経細胞群では、健常者の神経細胞群に比べ、酸化ストレスに対する脆弱性があったほか、ドーパミンの放出異常あること、細胞内のAKT/GSK-3βシグナル伝達経路の異常によってリン酸化タウが増加することも明らかとなった。

また、iPS細胞を樹立したうちの1名の患者の死後脳を調べたところ、GSK-3β活性化によるリン酸化タウの増加、そしてそれが脳内に沈着して引き起こされる神経原線維変化が確認された。

同研究グループは「今後、この患者由来のiPS 細胞を用いることで遺伝性だけでなく孤発性も含めたパーキンソン病の病態解明や治療のための新薬開発が期待される」とコメントしている。