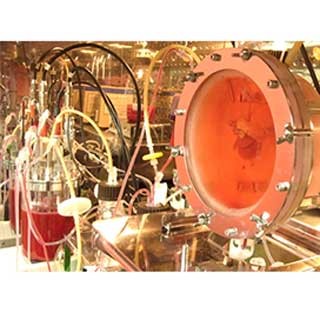

理化学研究所(理研)は5月26日、半導体ポリマーを塗って作る有機薄膜太陽電池(OPV)のエネルギー変換効率を10%まで向上させることに成功したと発表した。

同成果は理研創発物性科学研究センター創発分子機能研究グループの尾坂格 上級研究員、瀧宮和男 グループディレクターと北陸先端科学技術大学院大学の村田英幸 教授、バルーン ボーラ 博士研究員、高輝度光科学研究センターの小金澤智之研究員らの共同研究チームによるもの。5月25日(現地時間)の英科学誌「Nature Photonics」オンライン版に掲載された。

OPVは軽量で柔軟という特長を持つことに加えて、半導体ポリマーを塗布することで作製できるため低コスト・低環境負荷なプロセスで大面積化が可能となる。そのため、次世代の太陽電池として注目されているが、これまではエネルギー変換効率20%のシリコン太陽電池の半分以下しか変換効率がなかった。近年、一部の企業がエネルギー変換効率10%を達成していたが、重要な技術はほとんど公開されていなかった。

今回、研究チームは理研の研究チームが以前開発した半導体ポリマー「PNTz4T」を用いたOPV素子の発電層や素子構造を改造し、変換効率の向上に成功した。具体的には、半導体ポリマーとフラーレン誘導体を融合し、発電層の厚さを約300nmと従来の2倍に厚くすることで、電流密度を増大させた。一般的に半導体ポリマーはシリコンなどの無機半導体に比べてホール移動度が低く、発電層を厚くするとホールが電極に達する前に電子と再結合してしまうため変換効率が下がるが、PNTz4Tはホール移動度が高いため発電層を厚くすることが可能だった。

また、PNTz4Tは上部電極方向にホールを流しやすい特徴を持つため、従来のOPV素子の陽極と陰極の配置を入れ替えた素子を適用したことも変換効率の向上につながった。

今後、PNTz4Tに改良を加え、材料に適した素子構造を開発することで、実用化の目安とされるエネルギー変換効率15%の到達に大きく近づくことが期待される。