2つめの実技競技は、前述のとおり工作競技だ。まずは、用意された材料と工具のみを使い、制限時間(30分)以内にヘリウム飛行船を作る。飛行船の形は自由だが、速さ、操作性、作りやすさなど、様々な要素を考える必要がある。同じ材料で作った飛行船なのに、チームごとに個性が出ていて面白い。

飛行船には、プロペラモーターを2つ搭載することができる。それぞれに手回し発電機が付いており、これで飛行船を動かす。エンジンでもあり、ハンドルでもあるわけだ。

コースの長さは15m。5m間隔に3つのターゲットが浮かんでいるので、1つ1つ飛行船でタッチしていき、最後のターゲットに当てることができたらゴールだ。ターゲットの高さは、スタート側から、120cm、80cm、200cm。最後のターゲットで急上昇する必要があり、ここで手間取ってしまうチームが多かった。

ところで、この競技のポイントは、プロペラモーターが2つしか無いことだ。もし3つあれば、前後、左右、上下と、3次元的に自由に移動できるが、2つなので、どうしても平面的な動きになってしまう。これを解決するには、例えば、前進しながら上昇するように作っておいて、下降したいときは向きを変えて、バックで進むような工夫が必要になる。

予選レースで最速を記録したのは茨城県チーム。全47チーム中、制限時間(2分)以内にゴールできたのはわずか9チームという難易度の高さだったが、同チームは唯一、1分を切ったタイムで、2位以下を30秒近くも引き離した。

|

予選の第2レース。奥から3番目が予選最速の茨城県チームだ |

|

予選の第3レース。大分県チームも早かったが、最後で高度が足りず |

|

予選の第7レース。福岡県チームは仕組みがユニークだった |

だが決勝レースでは、その茨城県チームにまさかのアクシデント。機体トラブルで出遅れてしまい、予選2位の山口県チームが1位……になるかと思われたのだが、最後のターゲットにギリギリでタッチできず、モタついた間に予選6位の岩手県チームがゴール、大逆転で1位となった。

|

決勝レース。手前の茨城県チームは断トツの優勝候補だったが… |

激戦を制し優勝したのは…

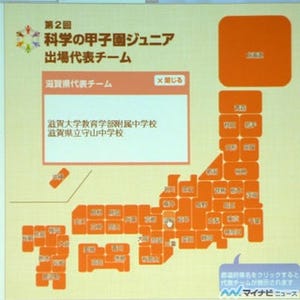

総合成績は以下の通り。全競技で安定して上位の成績を収めた茨城県チームが1位で、以下、福岡県チームと愛知県チームが続いた。

総合成績

- 1位 茨城県チーム(茨城県立並木中等教育学校)

- 2位 福岡県チーム(久留米大学附設中学校、福岡教育大学附属福岡中学校)

- 3位 愛知県チーム(海陽中等教育学校)

ロボットの街、つくばの中学生らしく、茨城県チーム・キャプテンの菱田草平君は「小さい頃からロボットが好き。将来の夢はロボットの技術開発」だという。優勝という結果は「想像もしていなかった」そうだが、「本当に嬉しい」と喜びを爆発させた。

記者会見では、主催者を代表し、JSTの中村道治理事長が挨拶。「ノーベル物理学賞の受賞、小惑星探査機はやぶさ2の打ち上げ成功など、日本の科学力は世界的にも高いレベルにある。このような国づくりをもっと強力に進めないといけない」とし、そのために「子供の頃から理科・数学に関心を持ち、大きな夢に向かってのびのびと育つような環境を作るのが我々のつとめ」とコメントした。

ところで、ジュニアの優勝チームは、高校生の科学の甲子園に招待されるのだが(工作競技に出場)、今年度の開催地はなんと地元・つくば市(昨年度までは兵庫県西宮市だった)。会場は自転車でも行けるような距離なわけで、旅行にならないのは気の毒としか言いようがないが、ともかく、地元の利を活かして頑張ってもらいたいところだ。