Yahoo!ニュース 個人は、「編集部」が存在しない。オーサーの管轄を行う担当者は居るものの、それぞれの原稿に目を通して修正するといったことはせず、オーサーの自由で忌憚なき意見を書いてもらうという理念に基づいて運用しているからだ。

しかし、この仕組みが原因で、これまでにYahoo!ニュース 個人の記事が炎上した問題が複数回あった。

「オーサーの方に『こういうことはやめていただきたい』という内規は存在していましたが、オーサーの方に直接伝えられていなかった部分があったので、今回の新施策で改めて明文化してお伝えしました。具体例は避けますが、自分の見識に基づいて専門領域で書いていただくことが本来のプラットフォームの目的ですが、専門領域外で書かれる方がいらっしゃり、こちらの本意とは異なる状況になっていました」(有吉氏)

「今回、しっかり明文化させていただいたことで、問題が生じた場合の対応もしっかりできるようになったと思います。これまで、問題が起きた場合に表現の修正や削除、オーサーから外れていただくことになった場合にヤフーとオーサーのそれぞれがパワーを使って向き合う必要がありました。

守っていただけなければ、最悪の場合、辞めていただくということを明文化することで、真摯に取り組んでいらっしゃるほかのオーサーにとっても良いプラットフォームにしていけると思いますし、そうなればブランディングにも繋がるのではないかと思っています。

(ブログのようになっているオーサーもいるのでは?との問に)ブログというものは個人の所有物なので、(運営者が)誰も何も言ってきません。ですが、Yahoo!ニュース 個人はYahoo!ニュースの場で発信してもらうもの。ブログとは違って、専門領域で見識を述べていただくという期待をもって活動していただいています。ルールがないプラットフォームではありませんし、ガイドラインで共有できたと思っています」(片岡氏)

また、読者の中には「ヤフーがオーサーに記事を指示して書かせているのではないか」という疑念を持つ人もいるのだという。

「担当者がどれほどオーサーに関与するのかといえば、国政選挙があった場合に『テーマを投げる』といったものです。先程も触れましたが、問題が生じた場合に修正や削除依頼を行うことはありますが、書くタイミングで個別の内容に関して注文するといった行為は一切やっていません」(片岡氏)

「誤解がある方もいらっしゃるようですが、発注は全く行っていません。選挙の話で言えば、どういう争点があるかなどを提起していただくだけで、誘導なしでやっていただいています」(有吉氏)

Yahoo!ニュース 個人が目指す理想のプラットフォーム

新施策ではヤフー 代表取締役社長の宮坂 学氏が「ピューリッツァー賞を目指す」と意気込んだが、Webの記事は「軽く」みられがちな現状がある。どのようにしてピューリッツァー賞を取れるようなプラットフォームへと成長させるのか。

「オーサーカンファレンスでも取り上げた藤田さんの記事では、500万人が記事を読み、Facebookシェア数は48万件に達しました。これは実際に読んだという意味で非常に大きな数字ですし、これをオーサーの方に還元するということができるプラットフォームのあり方が重要だと思います。Web媒体ではこれまで、還元できないことが常でしたし、こうした活動を支援して自分たちが評価することが必要と感じました」(片岡氏)

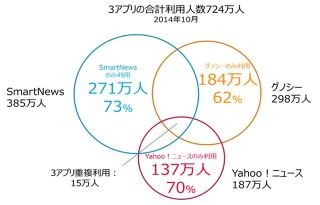

SNSのシェア数で見て取れるように、ソーシャルの力は勢いを増している。特にYahoo!ニュース 個人は、SNSに"親しい"と片岡氏は言う。

「個々のオーサーの方にファンとして付いていらっしゃる場合もありますし、オーサーを意識して読まれることから"読む意志"も強い。ソーシャルでは『ほかのユーザーに影響を与えられること』が重要だろうと考えており、私達もそれを重視しています。

オーサーカンファレンスで発表しましたが、『人に影響を与えていくプラットフォームを作りたい』んです。ユーザーがアクションをともなっていくプラットフォームにし、そのアクションを取る行動を逆算していくと、コメントがあって、補足することで理解が深まっていく。

影響を与えられるような仕組み、仕掛けを作って、知識を伸ばしていくことが重要です」(片岡氏)

「Yahoo! JAPANトップからの流入は大きいものですが、それ以外でも、FacebookやTwitterからの流入が爆発するケースが見られるようになりました。例えば、浅田 真央さんが氷上で泣いている表情を捉えた写真をFacebookのYahoo!ニュースアカウントでシェアしたところ多くの流入がありました。スポーツの写真でみんなが見たくなるという現象は、想像がつきやすいでしょうが、決してそれだけではありません。

神戸の須磨海岸で、海岸の砂で汚れたまま地元の商店街の店舗に入る若者が多いという問題を取り上げた記事がありました。この記事は、シェアではなく、Facebook上のコメントが非常に多かったのです。

これこそ、Yahoo!ニュース 個人が目指す『課題解決』の一例なんです。一つの地域の問題が全国のユーザーに波及する。社会の課題解決に繋げるには、ニュースを問題提起の場として議論するというコンテンツが必要なんです。

直近の目標で言えば、あえて『SNSを通じて議論されること』を増やしたいなと思います。社会に存在する課題を"自分事化"できることが、SNS上のコメントやシェアに繋がる。この傾向が出てきている以上、それを伸ばしたいなと思います」(有吉氏)