日本原子力研究開発機構(JAEA)は9月5日、古河機械金属、東京大学、東北大学と共同で、無人ヘリ搭載用散乱エネルギー認識型高位置分解能ガンマカメラを開発したと発表した。

詳細は、日本原子力学会2014年秋の大会で発表される予定。

JAEAは、東京電力 福島第一原子力発電所の事故により、環境中に放出された放射性セシウムの分布状況の広範囲にわたる迅速な把握、および除染の効率化のため、放射線検出器を無人ヘリに搭載して上空から測定する技術の研究開発を行ってきた。事故後に行われている放射線モニタリングでは、人間や車が立ち入ることの困難な場所については計測が難しいため、無人ヘリや有人ヘリによる上空からの放射線量測定が行われているが、位置分解能が数十~数百mと大きく、より高位置分解能かつ高精度の線量マップ作成に関して強い要望があった。

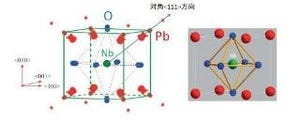

今回開発された散乱エネルギー認識型ガンマカメラでは、既存の材料から選定した有効原子番号の小さいシンチレータからなる第1面検出器(散乱体)でコンプトン散乱を起こさせて散乱位置と反跳電子のエネルギーを測定し、高感度のGAGG(密度6.63g/cm3、有効原子番号54)シンチレータとAPDアレイからなる第2面検出器(吸収体)で散乱ガンマ線の位置とエネルギーを測定する。従来のコンプトンカメラ方式では、両方の検出器において高いエネルギー分解能が求められていたが、今回、標的となる線源のエネルギーが既知の場合には幾何学的な配置から前方で散乱されるエネルギーと後方で検出される位置の関係を算出することで後方の検出器の詳細なエネルギー情報を必要としないエネルギー補正方式を導入したシステムを新たに考案し、格段の角度分解能と検出効率の向上にブレイクスルーを果たしたという。これにより、山林などを含む広範囲の放射性セシウムの分布の可視化、および周辺からの影響が排除された可視的かつ高精度の放射線量マップの作成が可能となり、広範囲中の除染箇所の特定や除染効果の確認作業の効率化に向けて大きく前進するとしている。

今後、検出素子を増やすことによって感度と位置分解能の向上を実現し、現地での試験結果をフィードバックして改良していく。さらに、計測回路の高集積化、検出素子の高精細化を図ることにより、指向性と検出効率を高め、位置分解能1m以内の高精度・高位置分解能の放射線量分布測定法の実用化を目指すとコメントしている。