東京大学は4月2日、マウスを用いた実験において、わずか15分のトレーニングで、脳における特定の神経細胞(ニューロン)間の接合部位(シナプス)で起きるシナプス活動(または発火活動)パターンを、自在に活性化(または不活性化)できることを発見したと発表した。

成果は、東大大学院 薬学系研究科 薬学専攻の池谷裕二教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月1日付けで「Journal of Neuroscience」に掲載された。

池谷教授らは今回、特定の行動を示すマウスに報酬を与えて学習を成立させる代わりに、行動(または感覚)との関係性の低い海馬の神経活動を観察し、一定の入力が親ニューロンから子ニューロンに送られた場合に、覚醒下のマウスが欲求を成就させたりその可能性が予期されたりすると快さを感じる神経系の「報酬系」を電気刺激して両者の関係性を学習させるという手法を採用。つまり、行動を伴わず純粋に特定のシナプス活動(入力)パターンと報酬との関係性を学習させることで、入力が強化されうるのか、強化されるのならどのような仕組みでされるのかが調べられたのである。

また神経活動の観察は、神経活動の内、細胞への入力である「興奮性および抑制性のシナプス活動」、または細胞の出力である「発火活動」を観察することが可能なことから、覚醒下マウスの海馬の細胞から「パッチクランプ記録」でもって行われた。さらに、神経活動と報酬刺激との関係性を学習させるためにはリアルタイムで神経活動の状態を解析する必要があることから、最新装置と独自の分析プログラムを用いた、ミリ秒単位の神経活動に対応した高速な計算処理が可能なリアルタイム高速解析システムも開発された形だ。

そして、神経活動の解析の結果がある一定の条件を満たした時にのみ、脳の「外側視床下部」と呼ばれる報酬系に電気刺激を送ることで、報酬を与え学習が成立させられ、こうして特定のシナプス活動の直後に報酬を与える学習が行われたのである。また海馬での興奮性の神経活動は、持続的で大きなシナプス入力(同期シナプス活動)とまばらで小さなシナプス入力の2種類に分けられることから、同期シナプス活動、およびそれに伴った連続する発火活動(バースト発火)が観察される場合に、報酬系に電気刺激を送り学習の成立が図られた形だ。

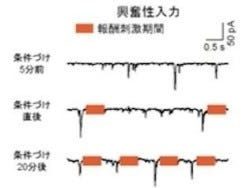

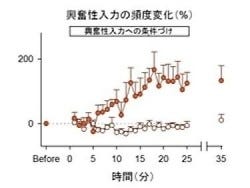

そして実験の結果、マウスはいずれの活動頻度も自ら増やすことに成功したという(同期シナプス活動は画像1・2、バースト活動は画像3・4)。事前に何もトレーニングしていないにも関わらず、15分以内に報酬との関係性を学習した形だが、その点に関して池谷教授らは驚異的としている。一方で、学習を伴わない神経活動には変化は見られなかった(画像5)。マウスは、神経活動を全体的に高めているのではなく、学習が行われた神経活動のみを増やしていることが示唆されたのである。

|

|

|

マウスは、海馬の特定のニューロンに入力する同期シナプス活動を増加させられる。画像1(左)は、海馬細胞の興奮性シナプス入力の代表波形。橙色の長方形は刺激期間を表す。画像2(右)は、学習を伴う同期シナプス活動。5分後から徐々に増加し15~20分後には学習前の200%近くまで達する(オレンジ色が報酬系を刺激して学習させた群) |

|

|

|

|

|

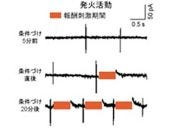

マウスは、海馬の特定の神経活動(バースト発火)の頻度を選択的に増加または減少させられる。画像3(左)は、海馬細胞の発火活動の代表波形。橙色の長方形は刺激期間を表す。学習を伴うバースト発火頻度は5~10分後から徐々に増加し15~20分後には学習前の150%近くまで達するが(画像4(中))、学習を伴わない場合には発火頻度は変化しない(画像5(右)) |

||

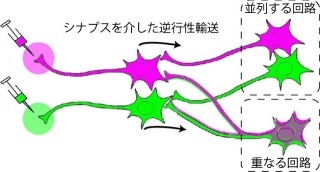

また、抑制性の神経活動に対する学習では、神経活動の頻度に変化は見られなかったことから、マウスは興奮性細胞の神経活動のみを制御できることが示唆された。そこで、バースト発火に対する学習をさらに進め2つの神経細胞から同時に神経活動を記録し、任意の一方の神経細胞のバースト発火にのみ報酬系に電気刺激を送り学習が成立させられたのである。

その結果、学習を伴った細胞でのみバースト発火頻度が増えることが確認されたという(画像6)。逆に、バースト発火が一定期間起こらないことに対して報酬刺激を送り学習を成立させると、バースト発火は減少することが確認された(画像7・8)。

|

|

|

|

マウスは、海馬の特定の神経活動(バースト発火)の頻度を選択的に増加または減少させられる。画像6(左)は、学習を伴うニューロンでのみバースト発火頻度が増加することを示したグラフ。報酬刺激によってバースト発火の頻度を減少させることもできる(画像7(中))。この時単発発火頻度は変化しない(画像8(右)) |

||

次に池谷教授らは、バースト発火の頻度が増えた仕組みを調べるため、まず「NMDA受容体」の関与を調査。NMDA受容体の働きを阻害したマウスにおいて報酬系に電気刺激を送る学習が行われたが、バースト発火は増えなかったという。なおNMDA受容体とは、記憶の素過程であるシナプス可塑性に重要な、グルタミン酸受容体の1種のことだ。

続いて調べられたのが「ドーパミンD1受容体」の関与で、ドーパミンD1受容体の働きを阻害したマウスで同様な学習を行っても、バースト発火は増えなかった(画像9)。この2点から、バースト発火の学習にはNMDA受容体およびドーパミンD1受容体が関与することが判明したというわけだ。なおドーパミンD1受容体とは、モチベーションが関与する学習に必須の受容体のことである。

池谷教授らによれば、ドーパミンはモチベーションに関係が深いと考えられていることから、ドーパミンD1受容体の阻害下で学習が成立しないというデータが重要だという。つまり、「やる気」がニューロン活動の制御に重要であると示唆されるというのである。麻酔下でも同様の学習が可能かどうかも確かめられており、その時はバースト発火は増えなかったことから、この考えならその実験結果にも矛盾しないというわけだ(画像10)。

そこで、さらにこの仮説をより確かなものにするため、うつ病を示すマウスを用いた学習も行われ、予想が的中してバースト発火は増えないことが確認された(画像11)。次にそのうつ病マウスに抗うつ薬を投与したのちに同様の学習を実施したところ、今度はバースト発火が増えたという。これらのことから、バースト発火の発生には「やる気」が重要であることが明らかになったというわけだ。

今回の成果により、報酬をモチベーション(やる気)の原資にすることで、バースト発火やそれを引き起こすシナプス活動の発生を自在に制御できることが明らかにされた。また今回の成果を応用することで、海馬に蓄えられた特定の記憶のみを、意図的に強めたり弱めたりすることが可能となるかも知れないという。

加えて今回の研究で用いた手法は、記憶や学習を調節する薬物を探索するための、創薬スクリーニング系としても有用な可能性を秘めているとする。例えば、創薬の候補となる薬物を投与したマウスに今回の研究で用いた学習を成立させ、ニューロンの発火頻度の変化率を調べることで、投与した薬物の記憶や学習への効果を測定できると期待されるとした。