理化学研究所(理研)は3月13日、末梢からのウイルス感染を模擬したラットを用いて、脳内炎症によって疲労倦怠感が起きることを明らかにしたと発表した。

同成果は、理研ライフサイエンス技術基盤研究センター 細胞機能評価研究チームの片岡洋祐チームリーダー、大和正典研究員らによるもの。詳細は、米国の科学雑誌「PLOS ONE」に掲載された。

疲労倦怠感は過労や精神ストレス、病気など、さまざまな要因により引き起こされ、身体の恒常性の乱れを知らせる重要なシグナルの1つとして考えられている。例えば、インフルエンザに感染すると、感染者は発熱や筋肉痛とともに強い疲労倦怠感に襲われることがある。また、肝炎などの治療でインターフェロン投与を受けた患者が、発熱・筋肉痛・疲労感を訴え、時にうつ症状などの中枢神経症状を示すことも知られており、こうした知見から、ウイルスが気道粘膜などに感染すると免疫細胞がインターフェロンなどの炎症性物質を放出し、そのシグナルが脳機能に何らかの変化をもたらし、疲労倦怠感が引き起こされるものと考えられてきた。しかし、その詳細な脳内メカニズムはこれまで良く分かっていなかった。

今回、研究グループは、感染症の動物モデルとして、人工的に合成した2本鎖RNA「Poly I:C」を末梢組織(腹腔)に投与されると、インフルエンザ感染と同様に発熱と自発活動(回し車運動)の低下を示すことで知られる疑似ウイルス感染ラットを用い、疲労症状と炎症性物質の関連性を調べたという。

最初に、Poly I:Cを腹腔投与したラットが、一過性に発熱(24時間以内に解熱)し、数日間続く自発活動の低下や摂食量の低下など、インフルエンザ感染に似たような症状を示すことを確認(発熱は、炎症性物質であるサイトカインの作用で脳血管内皮細胞に酵素「COX-2」が作られて起きることがこれまでの研究から判明している)。

そこから、発熱と疲労倦怠感の関係の解明に向け、Poly I:Cに加えて、COX-2の作用を阻害する薬剤「NS398」をラットに投与する実験を実施したところ、発熱は抑えられたが、自発活動の低下についてはほとんど回復効果がないことが確認されたという。これは、発熱と疲労倦怠感は異なる分子メカニズムによるものであることを示す結果だという。

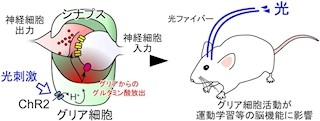

そこで、さらにPoly I:C投与後のラット脳内の物質の変化を調査したところ、「インターロイキン-1b(IL-1b)」をはじめとする炎症性物質である「炎症性サイトカイン」の強い発現上昇が確認された。IL-1bはIL-1受容体と結合してはじめて作用するため、同受容体にIL-1bが結合することを阻害する「IL-1受容体アンタゴニスト」をラットの脳内に投与したところ、Poly I:C投与による自発活動の低下現象がまったく起こらなくなることも確認したとする。

|

|

IL-1受容体アンタゴニストの脳内投与は自発活動の回復を促進する。Poly I:Cを末梢組織に投与する前後5日間にわたってIL-1受容体アンタゴニスト(rrIL1-ra)を投与したラットは、自発活動の低下をまったく示さないことが確認された(■のグラフ) |

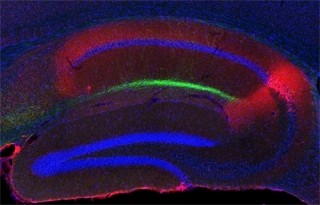

IL-1受容体アンタゴニストは、生体の脳でも作られる内在性の分子であり、実際にPoly I:C投与後のラット脳内のIL-1受容体アンタゴニストの量を測定したところ、大脳皮質や海馬を含む各領域で発現が増強していることを確認したほか、脳内でのIL-1受容体アンタゴニストの作用が抑制されると、自発行動の回復が遅れることも判明したとする。

これらの結果は、インフルエンザなどのウイルス感染に伴う疲労倦怠感は、脳内でIL-1bが産生されることが引き金となって起きること、ならびに脳内で作られるIL-1受容体アンタゴニストがその作用に対抗して疲労倦怠感からの回復を促進していることを示すものであり、研究グループでは、今回の成果から、脳内で作られるIL-1受容体アンタゴニストの産生に障害が起きると、一過性の感染や炎症が治癒した後も、疲労倦怠感が軽減されずに長引いてしまう可能性が示されたとしており、今後はこうした疲労倦怠感からの回復や慢性化に至る詳細なメカニズムに着目し、さまざまな病気に伴う疲労倦怠感の治療法の開発を目指した研究を行っていきたいとしている。