京都大学、科学技術振興機構(JST)の2者は2月14日、生体内で細胞を不十分な状態で初期化を行うと、エピゲノムの状態が変化し、がんの形成を促すことを見出したと共同で発表した。

成果は、京大 iPS細胞研究所(CiRA)所属兼岐阜大学大学院・大学院生の大西紘太郎氏、CiRA/同・大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)の蝉克憲 研究員、CiRA/iCeMS/JSTさきがけの山田泰広教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国時間2月13日付けで米科学誌「Cell」に掲載された。

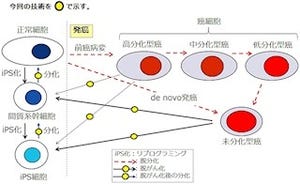

iPS細胞は分化した体細胞に、「山中因子」といわれる4種類の遺伝子(Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc)を作用させることで作製することができる。しかし、体細胞を初期化するためには、さまざまな反応が細胞内で協調して働くことはわかっているものの、いまだにその詳細なメカニズムについてはわかっていない。

細胞を初期化する途中には、iPS細胞ではないコロニーがよく現れることが知られているし、一部の細胞は正しい初期化からそれ、不十分な初期化が起きているという報告もある。しかし、このような初期化に失敗した細胞について、これまで研究がなされていなかった。

うまく初期化できなかった細胞ができてくる過程には、がんが形成される過程と似た部分がある。初期化の際には、分化した体細胞は無限増殖・自己複製能を獲得し、遺伝子の働き方がダイナミックに変化するが、このイベントはがんができる過程でも重要なイベントだ。このような類似性から、初期化プロセスとがん形成が共通したメカニズムで進められている可能性が考えられるという。そこで研究チームは今回、不十分な初期化を起こすことで、がんの形成が起きないかどうかを調べるため、生体内で初期化が起きるマウスのシステム作りを行った。

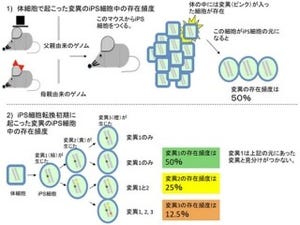

研究チームは「Doxycycline(Dox)」を作用させると、4種類の山中因子が働く仕掛けを持ったマウスを遺伝子改変によって作製。Doxとは抗生物質の1種で、遺伝子工学では同物質に反応して遺伝子のオン・オフを制御する仕組みがよく用いられている。今回は、Doxが体内に取り込まれると、山中因子が働くことに加えて、蛍光物質が作られるようにもなっている。そのため、Doxを作用させると細胞は赤く光り、初期化因子が働いてiPS細胞が誘導されるというわけだ。

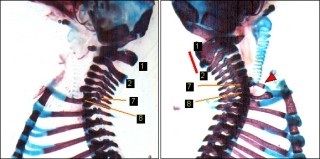

このマウスに28日間Doxを与えたところ、各種臓器において体細胞がiPS細胞へと初期化され、さらにiPS細胞から3胚葉に分化した奇形腫が形成されていることが確認されたという。一方で、7日間Doxを与え、さらにDoxを抜いて7日後に観察したところ、腎臓を初め各種臓器で腫瘍の形成が見られたが、こちらは奇形腫とは異なる、腫瘍を形成していたのである(画像1・2)。

|

|

|

画像1(左):初期化因子を7日間働かせたマウスの腎臓。4つの初期化因子を7日間働かせ、さらに7日後に観察した腎臓の様子。コントロールの腎臓と比較して初期化因子を働かせた腎臓は腫瘍を形成し大きくなっている。画像2(右):+Doxの腎臓の組織染色像。図中のバーは200μm |

|

今回の方法で作り出された腫瘍細胞が調べられた結果、小児腎臓がんである「腎芽腫」とよく似た性質を示していたという。これは、今回作り出したマウスが、腎芽腫のモデル系として有効なツールであることを示している。また、「エピゲノム」の状態(DNAのメチル化度合い)も調べられ、その結果、元の腎臓の状態を保持しつつも、部分的に多能性幹細胞(iPS/ES細胞)と似たパターンになっていることが明らかとなった(画像3・4)。

|

|

|

DNAメチル化のパターン。画像3(左)は多能性幹細胞で、右側は腎細胞でよくメチル化されている遺伝子。腎臓がんの細胞は腎臓の細胞と似たパターン(画像4:右)を持ちながらも、一部多能性幹細胞とも似たパターン(左側)に変化していた |

|

一般的にがんの形成は遺伝子の変異が蓄積することで生じると知られている。今回作り出した腎臓の腫瘍の細胞は腎芽腫にとてもよく似た性質を示していたが、遺伝子の変異は見つからなかったという。この細胞からiPS細胞を作り、腫瘍由来の細胞を含む「キメラマウス」が作られたが、そのマウスの体内では腫瘍由来の細胞も正常の腎臓を形成していることが確認された。これは、今回の腫瘍の形成には遺伝子の変異が決定的な要因ではなかったことを示しているとする(画像5・6)。

|

|

|

画像5(左)・画像6(右):キメラマウスの腎臓。腫瘍由来のiPS細胞から作られた腎臓では、腫瘍の形成は特に見られなかったという。Dox処理を行い、左側の腎臓に腫瘍由来の細胞が含まれていることは確認されている |

|

今回の成果により、マウスの体内で初期化を起こす仕組みを作り、不完全な初期化が腎芽腫と似た腫瘍の形成が引き起こされることが示された形だ。これまで、がんの形成には遺伝子変異の蓄積が重要であるといわれてきたが、今回の結果から、ある種の腫瘍は遺伝子の変異ではなく、エピゲノムの状態の変化によってもがんが形成されることが示されたのである。つまり、エピゲノムの状態を変化させることができれば、がん細胞の性質を変化させ、将来的にはがんの新しい治療法につながる可能性があるという。

また今回の研究では、ゲノムの変異を起こさずにエピゲノムの状態を制御する手法としてiPS細胞の技術が利用された。このようにiPS細胞技術を利用することで、疾患研究に新しい観点をもたらすことが期待できるとしている(画像4)。