東京大学は1月23日、理化学研究所(理研)、広島大学(広大)、東京理科大学(理科大)の協力を得て、欧州の大学・研究機関と共同で欧州原子核研究機構(CERN)において開発してきた「カスプトラップ」中で反陽子に高周波を加えて陽電子プラズマに混合することで、反水素原子合成反応を長時間にわたって持続させ、その効率を大幅に改善し、さらに合成領域から2.7m離れたカスプトラップ自身による強磁場の影響が無視できる場所まで飛んできた反原子ビームを検出することに成功したと発表した。

成果は、東大大学院 総合文化研究科広域科学専攻の黒田直史 助教、同・松田恭幸 准教授、理研 Ulmer国際主幹研究ユニットのStefan Ulmer国際主幹研究員、理研 山崎原子物理研究室の山崎泰規 上席研究員、広大大学院 先端物質科学研究科の檜垣浩之 准教授、理科大 理学部物理学科の長嶋泰之 教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月21日付けで英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

反水素原子は、陽子の反粒子である反陽子と、電子の反粒子である陽電子が結合した最も単純な反原子だ。また、人類が唯一合成に成功している反物質でもある。反粒子とは、ある素粒子と比較して、質量とスピンが等しく、電荷など正負の属性が逆の粒子をいう。反陽子ならマイナスの、陽電子ならプラスの電荷を持つというというわけだ。

その性質を精密に測定し、対応する水素原子と比較することで、我々の世界を構成する物質と反物質との間に違いがあるのかという「CPT対称性」を検証し、ひいては、なぜ我々の宇宙には反物質がほとんど存在せず、物質優勢なのかという謎の手がかりを得ようと、さまざまな手法が提案され研究が進められている。

ちなみにCPT対称性のCPTとは、「荷電共役変換(C)」、「パリティ変換(P)」、「時間反転(T)」に対する物理法則の対称性のことをいう。標準モデルによればCPT対称性は保存され、従って物質と反物質の振る舞いは厳密に同じであるとされている。ただし、近年は拡張標準モデルの研究などから、CPT対称性の破れも議論されている。もし水素原子と反水素原子の振る舞いに違いが見付かれば、CPT対称性が破れていることになる。

しかし、反水素原子を効率よく合成しつつ、合成装置自身の強い磁場の影響の無視できる遠く離れた領域までビームとして引き出す実験手法は未開発で、これまでのところ比較を行うのは難しかった。現在、実験手法として反水素原子を磁気瓶に閉じ込める研究が進んでいるが、強い磁場中に反水素原子をトラップするための高精度分光には困難を伴うと考えられている。

そこで研究チームが現在進めているのが、冷えた反水素原子をカスプトラップ装置自身による強磁場の影響を無視できる領域まで反原子ビームとして引き出してきて、その性質を詳しく調べるという新たな観点に立った研究だ。カスプトラップとは、反水素の原料となる反陽子と陽電子を高密度かつ安定に蓄積し、生成した反水素原子をビームとして取り出せる装置のことである。超伝導ソレノイドコイル一対を同軸上に置き、このコイルに互いに逆向きの電流を流して得られる、中心がゼロで軸対称な「カスプ磁場」が用いられている装置だ。

そして今回の成果は、「アンチヘルムホルツコイル」と「多重円筒電極群」からなるカスプトラップと、真空中に設置された「無機結晶シンチレータ」からなる「反水素検出器」が用いられている点である。画像1が、反水素原子源の概念図だ。

画像1の右上にはβ崩壊(正確には陽電子放出の「β+(プラス)崩壊」)により陽電子を供給する陽電子線源(半減期約2年半という、質量22のナトリウムの放射性同位体を利用)があり、ここで発生する高エネルギーの陽電子を減速し、中央上部にある陽電子蓄積器に溜め込む。陽電子蓄積器に適当な量が溜まった後、画像中央のカスプトラップに輸送され、形状が整えられ冷却されて陽電子プラズマが準備される。

そしてCERNの反陽子減速器から供給される反陽子は画像左下の反陽子蓄積器の超低エネルギー反陽子ビーム源「MUSASHI」において高い効率で捕捉され、冷却された後、形状が整えられる。次に、カスプトラップ中の陽電子プラズマにMUSASHIからの超低エネルギー反陽子ビームが直接入射され、反陽子と陽電子はさまざまな衝突過程を経て反水素原子を形成するという具合だ。さらに、合成された反水素原子の一部は、超微細遷移分光ビームラインを経由して、反水素検出器に到達、確認されるという流れとなっている。

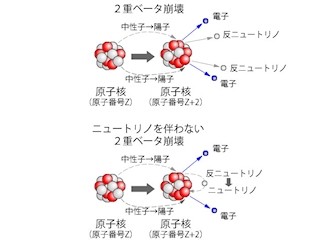

なお、原子物理学でお馴染みのβ崩壊というと、通常は中性子が電子(β粒子)と反電子ニュートリノを放出して陽子に変わる物理現象のことをいうが、それはより正確な表現では「β-(マイナス)崩壊」。今回のβ崩壊はβ+崩壊で、陽子が陽電子(β粒子)と電子ニュートリノを放出して中性子に変わるβ-崩壊とは逆の物理現象のことである。

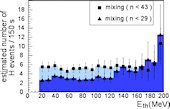

今回の実験では、陽電子数と密度を増やすと同時に、高周波を加えることで反陽子の運動を制御し、反陽子と陽電子を"そっと"、しかも長時間混合することが目標とされた。その結果、反水素原子の合成効率が改善されたというわけである。さらに2.7m離れた場所に設置された無機結晶シンチレータに反水素原子が直接ぶつかる際の信号を検出することで、反水素原子をおよそ80個検出することに成功したという(画像2~4)。

今回の実験の成功により、カスプトラップを用いることで、高精度分光実験に影響を及ぼす不要な電場や磁場のない環境に反原子ビームを引き出し、分光学的研究を進めることが可能であることが示された形だ。今後、基底状態の反水素原子の生成とその運動エネルギーを確認することで「マイクロ波分光」実験を開始することができるとしている。

なお、高精度反原子ビームマイクロ波分光実験とは、水素原子の固有状態で最低のエネルギー状態を「基底状態」というが、その基底状態には、「超微細構造」と呼ばれる分裂があることが知られており、その分裂の程度はマイクロ波領域のエネルギーに相当する。そこで、今回得られた反水素原子からなる反原子ビームをマイクロ波共振器の中を通過させ、その際にマイクロ波を浴びせて超微細構造分裂と共振する周波数を求めることで、その分裂の程度を知ることができる(マイクロ波分光)というわけだ。反水素原子でのその分裂の程度が、水素原子と同じかどうかを高精度で比較することが最終目的となっている。