産業技術総合研究所(産総研)は1月8日、キヤノンアネルバ、大阪大学と共同で、高出力と高い振動安定性(高Q値)を併せ持ったナノコンタクト型スピントルク発振素子を開発したと発表した。

同成果は、同所 ナノスピントロニクス研究センターの湯浅新治研究センター長、金属スピントロニクス研究チームの久保田均研究チーム長、キヤノンアネルバの前原大樹研究員、大阪大学 基礎工学研究科の鈴木義茂教授らによるもの。詳細は、「Applied Physics Express」に1月10日より掲載される。

発振器は直流から交流を作り出せる、重要な電子デバイスである。携帯電話やタブレット、ノートPCなどのモバイル機器は、直流電源である電池によって駆動するが、内部の発振器によって高周波信号を生成して高速な演算や無線通信を行っている。近年では、高速化、無線信号の高周波化などが進んだことから、安価かつ小型で低消費電力なマイクロ波発振器の重要性が高まっている。

しかし、水晶発振子などを用いた従来の発振器は、振動子がミリメートルサイズと大きく、さらに周波数を高める回路が必要で、小型化が困難だった。これに対し、スピントルク発振素子は、マイクロ波帯の周波数を直接発振するため100nm以下の小型発振器が実現可能であり、動作電圧・電流が0.5V・10mA以下と低消費電力で動作する。これにより、LSIに組み込むことが可能なナノスケール発振器や超高感度・高分解能磁界センサ、次世代ワイヤレス通信用マイクロ波発振器など幅広い分野での応用が期待されている。しかし、これまでスピントルク発振素子では高出力と高いQ値の両立が難しく課題となっていた。

スピントロニクス分野には応用上、2つの重要な物理現象がある。1つはスピンの配置によって抵抗値が変化する磁気抵抗効果、もう1つは電流によってスピンの方向をコントロールできるスピントルクである。スピントルク発振素子では、この2つをうまく利用して高周波信号を生成するが、発振出力の大きさは磁気抵抗効果の大きさによって決まる。そこで、産総研、キヤノンアネルバ、大阪大学は共同で、巨大な磁気抵抗効果を示す磁気トンネル接合膜のスピントルク発振素子への応用に取り組み、世界で最も大きな発振出力のスピントルク発振素子を開発した。また、発振周波数を安定化するために、磁気トンネル接合膜に適したナノコンタクト型スピントルク発振素子の開発も行ってきた。これまで、磁気トンネル接合膜を用いたスピントルク発振素子としては、最高レベルのQ値(=350)を実現していたが、磁気トンネル接合膜や素子構造の工夫だけでは1000を超えるようなQ値を得ることは難しく、実用化に向けて1000を超えるQ値を達成することが求められていた。

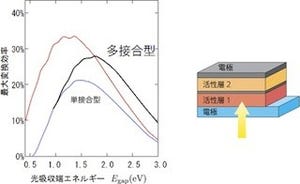

高いQ値を得るにはスピンの歳差運動を安定させる必要がある。磁気トンネル接合膜は数nmの磁性薄膜を基本に形成されているが、スピンの方向が膜面内を向いて歳差運動をしていると磁性薄膜の形状磁気異方性の影響によりスピンの軌道が歪んでしまう。そのため、Q値は比較的小さくなり数百程度が限界になる。今回、外部磁界を用いてスピンの方向を膜面に垂直な方向に向けて歳差運動させた。これにより、形状磁気異方性の影響が低減され、スピンは歪みの小さい軌道を描く。図1(b)は、スピンが膜面に垂直な方向を向いている場合の歳差運動の軌道のシミュレーション結果。このような状況を実現するには、膜面外方向の外部磁界を加えてスピンの方向を制御する必要がある。

図2は、膜面から75度方向の外部磁界を加え、その大きさを0~8kOeまで変化させた場合のスピントルク発振素子の発振スペクトル。外部磁界が6kOe付近を境に発振周波数が変化し、非常に鋭いピークとなるのが分かる。6kOeという磁界はこの素子の実効的な反磁界に相当し、これよりも大きな磁界下ではスピンが膜面に垂直な方向を向く。外部磁界が6kOe以下ではQ値は最大でも100程度だったが、6kOe以上になるとQ値は1000を大きく超え、最大で3200にまで達した。このように、スピンの方向を制御して異方性磁界の影響を低減することで安定な歳差運動を実現でき、これまで磁気トンネル接合膜を用いたスピントルク発振素子では得られなかったQ値を達成したという。

今回は外部磁界を加えたが、今後は、薄膜材料・素子構造の工夫により外部磁界を加えない状態での発振を実現させるとする。また、他の電子部品と組み合せた回路作製などを行い、実用化に向けて発振器としての性能評価を実施する予定。さらに、外部磁界の大きさによって発振周波数が変化することを利用した磁気センサへの応用など、幅広い分野での応用展開を目指していくとコメントしている。