海洋研究開発機構(JAMSTEC)は12月6日、2011年3月11日に発生し、東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震が発生した際に日本海溝軸付近の浅部プレート境界断層が地震性滑りを起こしていたことを科学的に実証することに成功したと発表した。

同成果は、JAMSTEC、京都大学、筑波大学、東北大学、山形大学らによる共同研究グループによるもので、詳細は米国科学雑誌「SCIENCE」に、3編の論文として同時に掲載された。

従来、プレート境界断層浅部は地震性滑りを引き起こさない領域と考えられてきたが、東北地方太平洋沖地震では、海溝軸付近で約50mの水平地殻変動と、約7~10mの垂直地殻変動が推定されており、これが巨大津波発生の原因になったものと考えられている。

このような大規模な地殻変動は、浅部のプレート境界断層が地震性滑りを起こしたためと考えるのが妥当であるが、今回、研究グループは、なぜ、これまで地震性滑りを起こさない領域である海溝軸付近にまで断層運動としての破壊(滑り)が伝播したのかの解明に、実際に日本海溝の海溝軸付近において深海科学掘削を行うことで挑んだ。

具体的には、実際に2012年4月1日~5月24日と7月5日~19日の期間に、地球深部探査船「ちきゅう」を用いて震源海域のプレート境界断層浅部から地質試料を採取し、そこから巨大地震を引き起こしたプレート境界断層を構成している岩石の種類と物性の解明を行ったほか、断層面および近傍の残留摩擦熱(の温度変化を長期(9カ月間)にわたる直接計測を行ったという。

一般に残留摩擦熱は、プレート境界断層の滑りにより発生するもので、この熱が計測できれば、そこから地震発生時にどのような滑りが発生したのかを解明することができると考えられているが、地震発生後およそ2年ほどで周囲の地層中に拡散し、計測が困難となるほか、プレート境界断層を構成する岩石自体も変質してしまうため、時間が経過すると摩擦特性(断層の滑る性質)の分析が困難になると考えられてきたが、実際に海溝型巨大地震において地震発生後早期にプレート境界断層の温度計測や地質試料の採取を実施することは技術的に困難であるとされてきた。

今回の科学掘削も、掘削パイプの総延長は水深約6,900m、海底下約850mという世界最高記録となる掘削で、かつ掘削孔内に複数の温度計を設置・回収するという、技術的に難易度が高いオペレーションであったが、「ちきゅう」の高い運用能力などの活用により実現できたという。

|

|

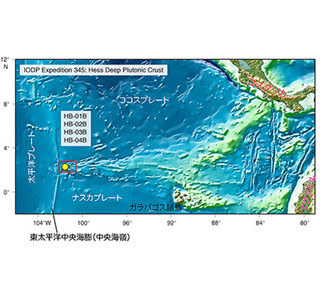

Aは掘削地点(C0019)、震央(赤星印)、そして、断層の滑り量分布を示している。Bは掘削地点の地質構造断面を示したもの。掘削地点は、沈み込む太平洋プレートが変形受けた地塁(horst)の上で、遠洋性堆積物(黄色)は薄くなっている。Cは掘削地点のクローズアップ。プレート境界断層は海溝軸まで続いている (出所:JAMSTEC Webサイト) |

研究グループが、これらの調査で得られたデータを解析した結果と、プレート境界断層物質を用いた地震性滑りの再現実験、断層運動による残留摩擦熱の計測データの解析結果を合わせたところ、非常に狭い(薄い)範囲の断層部で、非常に低い剪断応力(断層を滑らせる力)のもと、海溝軸付近まで大きな滑りが伝播したことが明らかになったという

具体的には、同地震発生時、水深6,900mでの掘削地点では海底下深度820mの所に存在し、日本海溝軸付近まで破壊が伝搬した、強度が低く、かつ透水性が低い遠洋性粘土(スメクタイト)を約78%含んだプレート境界断層は、地震時に断層の摩擦発熱により膨張した間隙水(プレート境界断層物質の隙間にある水)が透水性の低い地層に挟まれて逃げ場を失うことで間隙水圧を上昇させて断層を滑りやすくさせた(剪断応力を低下させた)と考えられる結論を得たとする。また、残留摩擦熱の計測データの解析結果からも、滑りが生じた時の摩擦係数は0.08程度と小さい値が見積もられており、断層が極めて滑りやすい状態であったことが推定されたという。

さらに、同プレート境界断層は5m未満の厚さしかなく、しかもスメクタイトを多量に含み強度が低いため、断層が動きやすいことも、巨大地震/津波を発生させた要因と考えられるとのことで、同地震が大きな変位を伴って巨大な津波を発生させたのは、地質条件に起因したスメクタイトに富む滑りやすい断層であったこと、さらに断層運動時の摩擦発熱による間隙水圧上昇により、低い剪断応力のもと断層が滑ったことが原因と結論づけられたとする。

|

|

プレート境界断層試料を用いた室内摩擦実験の結果。Aは透水条件での実験。Bは不透水条件での実験。Cは透水条件(赤)、不透水条件(青)ごとでの剪断応力の垂直応力依存性 (出所:JAMSTEC Webサイト) |

なお研究グループでは、今回の成果は、地震時の断層における剪断応力が低ければ、海溝軸付近にまで破壊が伝播して地震性滑りを引き起こし、破壊的な巨大津波を引き起しうることを示すものだとしており、東北地方だけでなく、南海トラフや琉球弧、伊豆小笠原弧、日本海沿岸などでも新たな視点での地震/津波発生ポテンシャルに関する調査研究、さらにはモデル化と数値シミュレーションが必要であることが示されたものだと説明しており、津波に関しては、海溝軸付近までの破壊の伝播を考慮に入れて、科学的根拠に基づく最大規模の津波発生を想定するべく、巨大地震・津波発生規模の推定方法を見直す必要があるとしている。

また今回の知見については、環太平洋地域での巨大地震/津波はすべて同一のメカニズムで説明できるわけではなく、各海域での特性を理解するためにさらなる調査研究が必要であることも示していることから、今後は、これまでに得られたコア試料や地層物性データ、検層データなどの詳細解析を進めていく予定としている。