東京大学(東大)は8月1日、理化学研究所と共同で、グラフェンに続く新たな原子膜材料の1つとして注目される二セレン化タングステン(WSe2)に強電場がかけられる特別なトランジスタを作製した。その結果、通常は磁場と結合するスピン自由度の偏極を電場によって制御できることを見いだしたと発表した。

同成果は、同大 大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター 物理工学専攻の岩佐義宏教授、袁洪涛特任助教、有田亮太郎准教授らによるもの。理化学研究所 創発物性科学研究センター 永長直人副センター長、M. S. Bahramy研究員らと共同で行われた。詳細は英国の科学雑誌「Nature Physics」に掲載された。

量子力学的に、物質中の電子は波動的な性質および粒子的な性質を有する。電子の波動的な側面に光をあて、電子が波としてどのような波長をもって振動しているか、どのような振動エネルギーを持っているかを解析すると、物質が金属、もしくは半導体、絶縁体なのか、といった物質の基本物性を理解することができるという。

機能物質においては、しばしば非常に特異的な電子の波が現れると言われている。例えば、グラフェンは、ある波長で振動する電子の質量が有効的にゼロになる。これは、グラフェン結晶が蜂の巣構造を持つという事実に深く関係している。グラフェンは、炭素という周期律表の中でももっとも軽い元素のうちの1つでできており、相対論的効果が弱い。一方、周期律表で下の方に位置する重い元素については、スピン軌道相互作用と呼ばれる相対論効果が強く発現することが知られている。スピン軌道相互作用が強いと、電子の軌道運動の自由度と物質の磁気的性質を決めるスピン自由度が結合し、本来磁場とカップルするスピン自由度が電場で制御できるようになる。このため、グラフェンと同じく蜂の巣構造をもち、相対論効果も大きい層状化合物であるWSe2に注目が集まっている。

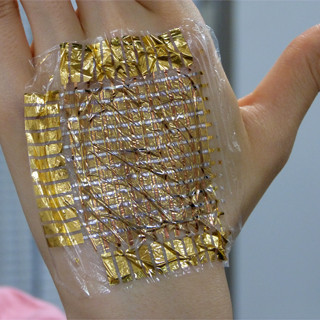

一方、近年、原子膜材料に対し、特別なトランジスタを作ることで系に強電場を発生させて大量の電荷を注入する実験技術が開発されている。今回の研究では、この手法を用いて、WSe2に極めて強い電場をかけ、電場の方向にスピンの偏極がおこることを実験し、理論的に明らかにした。蜂の巣格子構造をもつ代表的半導体であるWSe2に強電場をかけ、ある波長の電子の波にどのような変化が生じるかを調査した。まず実験では、図1のように、WSe2に強力な電場をかけることのできる特別なトランジスタを作成し、電圧をかけることによって、磁気コンダクタンスと呼ばれる量がどのように変化するかを詳細に測定した。

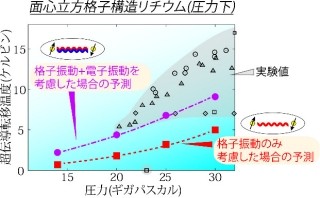

磁場をかけることで、電気伝導に有利になるか不利になるかを確認すると、相対論効果の強さを見積もることができる。強電場をかけることで、この電気伝導の振る舞いが劇的に変化する様子が観測された。一方、理論的には、第一原理電子状態計算により、電場下での電子状態の非経験的シミュレーションを行った。図2は、どの波長の電子の波がどのようなスピンを持つかを表している。注目すべき点として、スピンが電場の方向と同じ方向を向いていることが挙げられる。これは、スピン軌道相互作用と呼ばれる相対論効果によって、電荷の自由度と直接結びつく電場がスピンの自由度にも影響を与えることを反映している。さらに、電場の強弱をコントロールすることでスピンが上を向いている電子の数と下を向いている電子の数が自由に変化させられる。このような電子状態を考慮して実験の磁気コンダクタンスを計算すると、高い精度で実験が再現できることがわかった。

今回の研究により、強電場下の原子層物質WSe2において、電場の方向にスピンが偏極している特異な電子状態が実現され、スピン偏極が電場の大きさによって自由に制御できることが明らかになった。スピン自由度をエレクトロニクスに導入する研究は盛んに行われているが、中でも、電圧によるスピンの制御は低消費電力化に非常に重要な役割を果たすとして注目されている。一方、WSe2のような一群の層状物質は、グラフェンに続く材料として様々な機能探索の対象となっているが、スピンの観点からはまったく注目されていない物質だった。今回の研究は、WSe2に従来にない新たなスピン機能性が隠されていることを示すもので、今後、これら一群の物質を利用した原子膜デバイスが、発展することが期待されるとコメントしている。