東京大学(東大)は7月25日、厚さ2μmで重さ3g/m2、限界折り曲げ半径5μmを実現した有機トランジスタ集積回路を用いたタッチセンサを作製したことを発表した。

同成果は、同大大学院工学系研究科の染谷隆夫 教授、関谷毅 准教授、Martin Kaltenbrunner博士研究員、オーストリアのヨハネス・ケプラー大学のSiegfried Bauer教授らによるもの。詳細は、7月25日付(英国時間)で科学誌「Nature」に掲載された。

従来、半導体はシリコンなどの硬い無機素材が用いられてきたが、人の肌に直接触れる場合での違和感の軽減や、体内に埋め込んで用いる場合の生体適合性などの観点から、折ったり曲げたりできる柔軟性を持つ電子素材の実用が求められるようになっている。

ヘルスケア用センサとしては、電子回路に柔軟性を与える手法として、薄型高分子フィルムにシリコン素子を埋め込む手法が検討されてきたが、それでも硬い製造時や使用時に壊れてしまうため、軽量化や薄型化を進める上での障害となっていた。

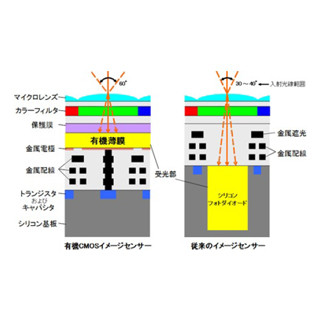

一方、有機分子を用いた有機トランジスタは、印刷法などの液体プロセスを用いて高分子フィルム上に手軽に製造できるため、軽量、大面積、柔軟性、低コストといったメリットを実現できると期待されているが、ガラス基板と同程度の電気的性能を実現できる有機トランジスタの集積回路を実現しようと思うと、厚さ10μmよりも薄くなると、高分子基板の表面粗さが影響し、絶縁膜などを均一に形成することが困難とされていたほか、粗さ低減のためのコーティングをすれば解決できるが、それでは厚さが増してしまうといった課題があった。

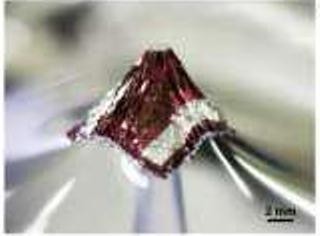

今回、研究グループは10μmを切る薄さのフィルム上に有機トランジスタ集積回路を実現することを目指し、研究を実施。その結果、食品ラップの1/5以下の薄さである1.2μmのポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム上に、重量3g/m2、厚さ2μmの有機トランジスタ集積回路を作製することに成功したという。

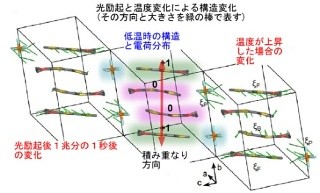

具体的には、フィルムへのダメージを抑えることを目的に、陽極酸化法を用いた独自の室温プロセスを採用することで、高温になるプラズマプロセスの使用を極限まで抑えつつ、基材への密着性の高い19nm厚のアルミニウム酸化膜(無機絶縁膜)を高均質に形成する手法を確立。その上に自己組織化により形成される2nm厚の有機絶縁膜などと併せて100℃以下の低温プロセスで作製することに成功。その後、ソースとドレイン電極を形成することでセンサを実現したという。

|

|

|

ほぼ100℃以下の温度でデバイスを製造できるため、フィルムなどにダメージを与えずに済む。曲げたり折ったりしても大丈夫な理由の1つに、トランジスタの作製方法がある。はじめから、フィルムを引っ張れるだけ引っ張った状態で素子を形成した後、上にもう1枚フィルムを重ねることで、圧縮歪みと引っ張り歪みの相反するところに半導体デバイス層を配置することで、壊れにくい構造を実現したという |

|

今回開発された有機トランジスタはジナフトチエノチオフェン(DNTT)を用いており、厚さは2μm、移動度は3cm2/Vsで、限界折り曲げ半径は5μmとなっており、染谷教授らが2010年に報告した厚み25μm、移動度0.5cm2/Vs、限界折り曲げ半径100μmから大きく性能向上が図られた。

|

|

|

|

|

|

|

今回の技術の核の1つが低温プロセスで酸化アルミ絶縁膜を形成することを可能にした点。これにより、高温プロセスによるダメージを考慮する必要がなくなった。また、144個のセンサの歩留まりは100%で、1個でも破損していると動作しない構成を採用しているという |

||

また、センサとしては、48mm×48mmのエリアに12×12(144)個のセンサがピッチ4mmで配置されるという構成を採用。生体内での使用を鑑み、生理食塩水の中にいれてどの程度性能維持が可能な調べたところ、2週間以上、安定的動作が得られることも確認されたという。

さらに、今回のデバイスの寿命としては、大気雰囲気中で保管するのであれば、1年以上、性能維持が可能とするが、人に貼り付けた状態などのストレスがかかる状態での調査はこれからだという。

研究グループでは、今回の羽のように軽く、かつ髪の毛よりも薄い有機トランジスタの実現により、装着感をあまり感じさせないセンサを皮膚表面などに着けることが可能になるとしており、医療分野での応用が進むことが期待できるようになるとしている。将来的には、筋電、心電、体温、心拍、血圧などの各種データの測定ができるようにすることで、日常生活における健康状態の維持管理やスポーツなどにおける生体情報のモニタリング、入院患者に対するストレスフリーのプローブなどの実現が可能になるとしている。

ただし、実用化に向けては、以下の3つが大きな課題として残されているという。

- 生体に貼り付けた際の快適性の向上

- 生態環境下における信頼性・安定性の向上

- 電源やデータの送受信を行うための無線通信技術などの周辺技術の構築

1つ目は、ずっと装着していたに生じる汗などで蒸れたり、被れたりといった問題をどう解決するかというもの。フィルムをメッシュ状にするなどで解決を図っていきたいとしている。

2つ目は先述もしているが、生体に装着した状態でのデバイス寿命などのデータが不足しており、それらのデータの蓄積と、そこから得られるノウハウによる性能向上を図っていきたいとしている。

そして3つ目がセンサ回路はできても、それを稼働させる電力の供給源や、生じたデータをどうやって処理し外部に送るか、といった問題。現在センサは、3~5V程度で駆動しているが、研究グループでは過去に1~2V程度で動作を可能とする回路構築も行っており、そうした技術を活用することでシリコンデバイス並みの動作電圧にまで引き下げられるものとしている。また、電源については染谷教授は、2つの方法が考えられるとしている。1つ目は無線による給電で、もう1つはフレキシブル性の高いフィルム状バッテリなどを集積して活用する方法だという。近年、生体の熱や振動などで得られるエネルギーを活用する生体発電の研究が進められているが、医療現場に実際に携わる研究者などに研究グループもヒアリングを行い、現場としては、常時給電が行われるかどうか不安定な技術、および発電能力の低いものを適用したくないとの回答をうけ、そうした点は現時点では除外しているという。ただし、ペースメーカーなどに用いられている電源と連動させて、といったことは考えられなくもないとのことであった。

また、通信に関しては、有機半導体で実現しようと思うと、非常に遅い回路しか実現できないことから、無機半導体デバイスを活用していくしか今のところ、方法がない模様で、会見に同席した関谷 准教授によれば、1円玉程度の硬い部分が存在してしまう点をどう許容してもらうかも課題になってくるとしていた。