東京大学生産技術研究所(AORI)は7月22日、観測データを簡単な理論モデルにあてはめることで、2000年以降の温暖化における気温上昇の停滞状態「ハイエタス現象」に伴い、海洋の約700mを超える深い層で熱の取り込み(熱吸収)が強まっていることを解明、さらに最新の全球気候モデル群による気候変化シミュレーションを解析し、ハイエタスが少なくとも部分的には気候の自然変動である可能性を示したと発表した。

成果は、AORI 気候システム研究系の渡部雅浩准教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、7月18日付けで米国地球物理学連合の「Geophysical Research Letters」に掲載された。

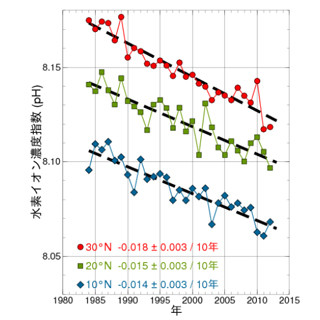

20世紀後半以降、全球平均の地表気温は上昇の傾向を示しており、2001年以降の10年間の平均気温は、1961~1990年の平均に比べ約0.5℃高くなっている。一方で、気温の上昇率は常に一定ではなく、10年程度の期間で見ると異なっている。特に、21世紀に入ってからは、気温上昇率は10年あたり0.03℃とほぼ横ばいの状態を示しており、こうした停滞(横ばい)状態の気候のことをハイエタス現象と呼ぶ。

ハイエタスの要因としては、温室効果気体の増加が鈍っている、太陽活動の11年周期、成層圏の水蒸気変化などさまざまなものが挙げられているが、未だに詳細はわかっていない。一方で、近年充実してきた海洋の水温データセットから、海洋の約700mより深い層が温暖化してきているという報告があり、地球全体としては温暖化が停滞しているわけではないことを示唆している。

2000年以降の気候のハイエタスの原因を解明することは、今後の気候変化予測およびそれを反映する政策決定などにおいて非常に重要だ。特に、ハイエタスが温室気体の増加に抗する何らかの気候変化要因によって強制されたものか、あるいは短期的な気候システムの「ゆらぎ」である自然変動の現れなのか、という点は世界的に議論されている。

ここで、21世紀の温暖化の予測を行っている世界各国の気候モデル(General Circulation Model:GCM)が、ハイエタスを再現しているか否かという点も大きな焦点だ。もし、モデルがまったくハイエタスを再現していない場合、「モデルで予測される将来の温暖化傾向は間違っているのではないか」という疑念が生じるためである。従って、気候モデルによる近年の気温変化の再現性を定量的に調べると共に、地表ではなく海洋深層が温暖化していることの説明を見つけることが今回の研究の狙いとした。

研究チームはまず、英国ハドレーセンターおよび米国NASAゴダード宇宙研究所が作成した地表気温データセットを用いて、観測されるハイエタスの状況を調べることにした。また、2種類の異なる方法で得られた大気上端の放射エネルギー収支(地球全体の熱の出入りを表する)も併せて解析。対応する気候モデルの計算結果として、世界気候研究計画の下で行われているCMIP(Coupled Model Intercomparison Project:結合モデル相互比較プロジェクト)の46の気候モデル群のデータが使用された。

気候モデルのデータは、2000年あるいは2005年までは観測された温室効果気体濃度などのデータが与えられた上で行われた気候再現実験だが、それ以降は排出シナリオに基づいて行われた気候変化予測シミュレーションだ。CMIPの一部のモデルでは、異なる複数の初期条件から開始したアンサンブルシミュレーション(以下、アンサンブル)が行われおり、ハイエタスが自然変動であるか否かが、このようなアンサンブルの結果から推定された。

冒頭で述べたように、観測される全球地表気温は2000年頃から横ばいの状況だが、CMIP3(第3次CMIP)とCMIP5(第5次CMIP)の気候モデル群によるシミュレーションでは、どちらもほぼ一定の割合で上昇を続けている結果となった。モデルによる2001~2010年の気温変化の誤差は、それ以前の10年間に比べて88%も大きくなっており、この約4割は、低緯度の気温上昇が観測値よりも大きいためであることが確認されている。

画像1は、全球平均地表気温の1960年から2030年までの変化。黒線は2012年までの観測値(英国ハドレーセンター作成の地表気温データセットに基づく)、青線と赤線とそれぞれの陰影はCMIP3とCMIP5の気候モデル群による平均値とそのばらつきを表す。2つの気候モデル群は、2000年頃までは観測される気温の長期変化傾向をよく再現していたが、最近の10年ほどは温暖化傾向を過大に再現していることがわかる。

一方で、大気上端の放射エネルギー収支は、モデルと観測の推定値で大きな差がなく、2000年以降も地球が正味で暖められていることを示している。従って、地球全体のエネルギーのやり取りという意味では、気候モデルの計算は適切であるといえるという。

そこで研究チームは、気候モデルが「誤っている」のか否かを、もう少し詳しく検討することにした。10メンバー以上の異なる初期値から行ったアンサンブルが利用可能な5つのモデルで、1991年以降の気温上昇率を観測と比較すると、全体としては確かにやや過大評価であるものの、いくつかのメンバーには、観測と同程度の小さな気温上昇率(すなわちハイエタス)が現れていることがわかった。

画像2は、5つのCMIP5気候モデルアンサンブル(紺色から赤色までの縦棒、小さな×は個々のメンバー)と観測値(黒の大きな×)からそれぞれ求められた、3つの期間(それぞれ10年)における全球地表気温の上昇率。モデルのばらつきは、気候の自然変動の幅を表する。1991年以降、観測される気温上昇率が鈍っており、気候モデルアンサンブルは全体として過大に表現しているが、いくつかのメンバーは観測値に近い結果を示していることがわかる

例えば、全気候モデル「MIROC5」のアンサンブル(画像2の赤)で、自然変動に伴うハイエタスのパターンを調べて見ると、海面水温の偏差がここ10年ほど観測されている負の「太平洋10年規模変動」に似ている(画像3・4)。このことは、観測されたハイエタスが、少なくとも部分的には気候の自然変動であることを意味する。

原因が自然変動であるかどうかによらず、海洋がより多くの熱を吸収すればハイエタスが生じる。このことは、全球のエネルギー収支モデルにいくつかの観測値およびパラメータを与えることで推定可能だ。1961年以降の海洋による熱吸収の効率(1℃の地表気温上昇に対して何W/平方mの熱吸収があるか)を推定した結果(画像5)によると、この10~20年ほどは熱吸収が活発化していることがわかった。

一方、気候モデルでは海洋熱吸収が逆に弱まっており、これが地表気温上昇率の過大評価をもたらしている可能性があるという。ただし、理想的な温暖化感度実験などから、地球温暖化が進むと海洋熱吸収が弱まるという結果がすべての気候モデルで見られており、この結果は気候システムの確かな応答である可能性が高いため、観測から推定される活発な海洋の熱吸収とその結果として観測されているハイエタスは一時的なものであることが示唆されるとした。MIROC5のアンサンブルでも、ハイエタスの再現されているメンバーは海洋熱吸収が大きく、海面水温の偏差分布も画像3のようなパターンを示した。

画像5は、CMIP5気候モデル(青)と観測推定値(赤)からそれぞれ推定された海洋熱吸収係数(κ)の1961年から2030年までの変化。κは、地表気温1℃の上昇に対する熱吸収量(W/平方m)で表される。縦棒は誤差範囲、×は個々のモデルの結果。モデルの熱吸収係数は時間と共に徐々に小さくなるが、観測推定値は逆に熱吸収が活発化していることを示している。

今回の研究の意義は、一見すると止まってしまったかに見える地球温暖化が、実は海洋による熱吸収が活発化した結果であり、現在のハイエタスが一時的なものである可能性を示した点にある。また、気候モデルはハイエタスを十分には再現していないが、アンサンブルデータによれば、観測されるハイエタスが気候の自然変動の範囲内であることも判明した。これらの知見は、近年の気候変化のメカニズム理解に寄与するだけでなく、近未来の気候予測の精度を高める上でも重要だという。

また今回の研究では、観測されたハイエタスの原因を解明するところまでには至っていない。しかし、今後、気候モデルを観測値で初期化した近未来気候予測実験の結果などを詳しく調べることで、自然変動としてのハイエタスのメカニズムが明らかになってゆくと期待される。海洋の熱吸収は、10年規模で起こる自然変動である太平洋10年規模変動と密接に関わっており、熱帯太平洋域の近年の気候状態(暖水が西太平洋に溜まっており、エルニーニョが出現しにくい)を解き明かすカギにもなり得るという。今後10年程度の気候変化予測をより確かなものにするために、継続的な研究が必要であるとしている。