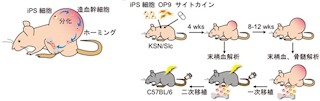

東京大学(東大)は5月15日、遺伝子改変マウスを用いた研究から、すべての血液細胞に分化する能力を持つ「造血幹細胞」と同等の機能を持つ、より成熟した「造血多能性細胞」の増殖を制御する新しい分子メカニズムを明らかにしたと発表した。

成果は、東大大学院 医学系研究科 附属疾患生命工学センター 分子病態医科学部門の中島克彦助教、同・宮崎徹教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、5月14日付けで英国科学誌「Nature Communications」オンライン版に掲載された。

白血球や赤血球など、よく知られた血液細胞たちは、造血幹細胞からさまざまな前駆細胞を経て作られる。その過程では、細胞の分化・増殖を制御する多様な分子メカニズムが関与し、複雑かつ精密に制御されているのは説明するまでもない。よって、ひとたびその制御が破綻すると、白血病などの造血系疾患を引き起こしてしまう。そのため、造血幹細胞や前駆細胞の増殖や分化における分子メカニズムの解明は、こうした疾患の発症機構の研究に有用となるというわけだ。

「クロマチン」は4種類のヒストンタンパク質の複合体であり、DNAを巻き付ける芯で、長大なDNAをコンパクトに細胞核内に収納すると共に、ゲノムを安定に維持するために重要な役割を担っている。そのクロマチン構造の変化を介して遺伝子発現の調節などを担うのが「クロマチン修飾」と呼ばれる仕組みで、アセチル化やメチル化などさまざまなものがあるが、多数の生物学的現象において重要な役割を担う。

クロマチン修飾の1つである「シトルリン化」は、近年、遺伝子発現の制御に関わることが知られているが、その生理機能はほとんどがわかっていない。ただしクロマチンのシトルリン化は、核内にある、ペプチジルアルギニンデイミナーゼ(PAD)ファミリーの1つであってタンパク質修飾酵素である「ペプチジルアルギニンデイミナーゼ4(PAD4)」(タンパク質中の「アルギニン残基」を「シトルリン残基」に変化させ、標的タンパク質の構造や機能を変える)によって引き起こされることは知られている。

PAD4は、成熟好中球や単球、また骨髄造血細胞において高い発現が見られるが、造血における役割はわかっていなかった。そこで研究チームは今回、PAD4欠損マウスを用いてPAD4の造血における生理機能とその分子メカニズムを詳細に調べることにしたのである。

はじめに、PAD4欠損マウスの骨髄における造血細胞に異常が見られるかどうか調べたところ、造血幹細胞や多能性細胞などの造血初期段階の細胞集団「LSK細胞」が、野生型マウスに比べ増加していることが発見された。これは、PAD4がその細胞の増殖制御に関与することを示唆するものである。

次に、造血幹細胞や前駆細胞を、蛍光標識した細胞表面マーカーに対する抗体を用いて個々の細胞を区別し、分取することができる実験機器「FACS(蛍光活性化セルソーター)」で分離し、それぞれの細胞におけるPAD4の発現を詳細に解析した結果、ほかの前駆細胞と比べLSK細胞ではPAD4の発現が高いことがわかった。

続いて研究チームはPAD4を認識する抗体を作製し、「免疫蛍光細胞染色」(細胞内のタンパク質を蛍光標識した抗体で染色し、蛍光顕微鏡によりその局在を観察する手法)を実施。その結果、PAD4はLSK細胞の核内に存在することが示されたのである。

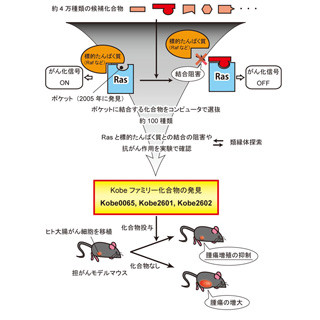

そこで、今度はLSK細胞におけるPAD4の役割を調べるため、野生型マウスとPAD4欠損マウスのLSK細胞を用いて、発現遺伝子の網羅的解析を行ったところ、がん遺伝子「c-myc」の発現がPAD4欠損マウスのLSK細胞で高いことが判明したのである。なお、c-mycはさまざまながんにおいて発現や遺伝子構造に異常が見られる重要な遺伝子だ。正確には転写制御因子であり、細胞周期を調節し細胞増殖を制御している。

さらに、細胞内でのDNAとタンパク質の結合状態を調べることができる手法である「クロマチン免疫沈降法」により、PAD4がc-myc遺伝子の発現調節領域に結合し、クロマチンを修飾することが示唆された。また、ほかの遺伝子発現制御因子「LEF1」や、クロマチン修飾酵素「HDAC1」と複合体を形成することが示されたのである。

これらの結果から、PAD4はLSK細胞においてほかの遺伝子発現制御因子であるLEF1やHDAC1と複合体を形成し、c-myc遺伝子の上流でクロマチンを修飾しその遺伝子発現を制御することが示されたというわけだ。

さらにPAD4欠損マウスにおける造血細胞の増殖を詳細に解析した結果、LSK細胞の中でも特に造血多能性細胞の増加が顕著に見られ、PAD4の発現も高いことがわかった。これらのことから、PAD4は骨髄造血多能性細胞においてc-mycの発現を制御し細胞増殖を調節していると考えられるという。

今のところPAD4欠損マウスでは白血病などの病態は見られていないが、PAD4が造血系疾患の治療や診断の標的となる可能性はあるとのころで、研究チームは今後、造血系疾患におけるPAD4の関与について、モデルマウスや臨床検体などを用いて明らかにしていきたいとしている。