東京大学(東大)は3月14日、日本人と欧米人(フィンランド人)を比較したところ、アイコンタクトをとられるとその相手に対し「近づきがたい」「怒っている」と感じやすいことを示し、アイコンタクト行動が文化的慣習に起因する可能性が示唆されることを発表した。

同成果は東大大学院総合文化研究科広域科学専攻の長谷川寿一 教授、同研究科博士課程の明地洋典氏(現 日本学術振興会 特別研究員PD)、フィンランド・タンペレ大学のJari K. Hietanen教授らによるもの。詳細は「PLOS ONE」に掲載された。

ヒトが行うアイコンタクトは、生後2~5日の赤ちゃんでも見られることから、生まれながらにして備わっているものとされている。しかし、そのとり方には文化差があり、日本人の場合、欧米人に比べ、その頻度が低いことがこれまでの研究から報告されている。こうした報告は、アイコンタクトへの敏感さはヒトが生まれながらにして有するものながら、その使用は環境の影響を受けることを示すものであるが、どのような生理・心理メカニズムにより、そうした文化差が生じているのかについてはこれまで検討されてこなかったという。

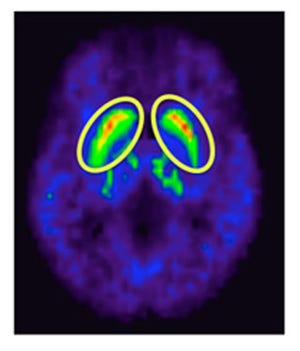

そこで研究グループでは今回、日本人とフィンランド人を対象に実験を行ったという。具体的には、それぞれの国の人の顔を実験刺激として、電動液晶シャッターを通して実際にヒト(モデル)の顔を提示。モデルの視線方向として、正面向き、よそ向き、また、目を閉じている条件を用意し、そのモデルの顔を見ている間の心拍数変化の測定や、さまざまな心理評定を行ったという。

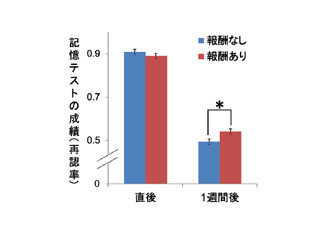

この結果、文化(国)に関係なく、正面向きの顔はよそ向きの顔と比較し、心拍数の減少を引き起こし、心理評定の結果から覚醒度が高まる感じがすることが示されたという。これは、アイコンタクトをとられると、文化に関わらず注意が高まると解釈されると研究グループでは説明しているが、一方で日本人は、フィンランド人と比べて、正面向きの顔をより「怒っている」「近づきがたい」と感じることが示され、アイコンタクトに関する文化差が心理評定において見られたとする。

そのため研究グループでは、今回の結果を念頭に置くことで、コミュニケーション、特に異文化間の交流が、より円滑になることが期待されると説明しており、今後は、この結果が、他の東洋・西洋の国々、また、日常の場面に一般化できるかどうかについて検討していくことで、円滑なコミュニケーションを行うための糸口となることが期待されるとしている。