北海道大学(北大)は、ウィスコンシン大学マディソン校、東京大学医科学研究所(東大医科研)などとの共同研究により、「無毒化組換えエボラウイルス」感染系を用いて、子孫ウイルスが形成される過程における各種ウイルスタンパク質およびウイルス遺伝子(RNA)の細胞内分布パターンを包括的に追跡することに成功し、エボラウイルス粒子が形成されるメカニズムの一端を解明したと発表した。

成果は、北大大学院 薬学研究院の南保明日香 講師、戦略的創造研究推進事業ERATOの渡辺真治氏、ウィスコンシン大のPeter Halfmann氏、東大医科研 ウイルス感染分野の河岡義裕氏らによるもの。詳細な内容は、英国時間2月4日付けで英オンライン学術総合誌「Scientific Reports」に掲載された。

「ネガティブ1本鎖RNAウイルス」に属するエボラウイルスは、高い致死率を伴う重篤なエボラ出血熱を惹起することが知られているが、2013年2月時点では有効な予防・治療法が確立されていない。

また、エボラウイルスの増殖を伴う作業には最高度安全実験施設(バイオセーフティレベル4)が必要となっているため、ウイルスを研究するための大きな障壁となっており、エボラウイルスのライフサイクルに関する基礎的な知見についてもまだ解明されていない点が多く残されている。

細胞がエボラウイルスに感染すると、ウイルス遺伝子(RNA)そして遺伝子がコードしている8種類のタンパク質が細胞内で大量に合成され、感染細胞にて子孫ウイルス粒子が作られる際のパーツとして細胞内で集合し、最終的にウイルス粒子に取り込まれて細胞外へ放出されると考えられているが、それぞれのパーツがどのようなタイミングで、どこに分布するのか、といった細胞内分布パターンの解析はこれまでほとんど行われていなかったこともあり、ウイルス粒子がどのように形成されるのかが不明となっていたという。

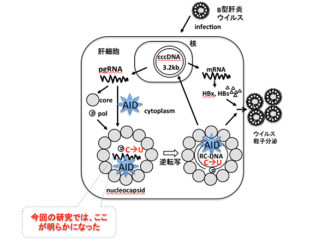

そこで今回研究グループは、無毒化組換えエボラウイルス「EbolaΔVP30」を細胞に感染させ、各時間経過後の細胞を回収し、Lを除く7種類のウイルスタンパク質の細胞内分布を免疫染色法と共焦点レーザー顕微鏡を用いて解析を行った。

|

|

画像3。感染した細胞内におけるエボラウイルスタンパク質(NP)の分布パターン。免疫染色法を用いて、エボラウイルスタンパク質の1つであるNPを染色したもので、緑色に検出されたNPが細胞内に集積し(感染6~24時間後)、微細な破片に解離した(感染36時間後)後、細胞の周縁に分布する(感染48時間後)様子が観察された(細胞の核は青色に染色) |

また、新しく合成されたエボラウイルス遺伝子に核酸誘導体「5-Bromo-UTP」を取り込ませ標識とすることで、細胞のどこで作られているのかを調査したほか、「蛍光 in situハイブリダイゼーション(FISH)法」を用いて、合成されたウイルス遺伝子の細胞内分布の解析が行われた結果、感染細胞における各種ウイルスタンパク質およびウイルス遺伝子の分布パターンを追跡することに成功。これにより、エボラウイルス粒子がどのように形成していくのか、そのメカニズムを理解するための新たな知見を得ることができたとする。

なお研究グループでは、これまでエボラウイルスがウイルス粒子を作る際に、ヒトの細胞が持っているさまざまな仕組みを巧みに利用していることが考えられてきたものの、それに関する情報はほとんど明らかにされていないことから、今後は今回の成果をもとに、そうした謎の解明に向けた解析を行うことで、ウイルス粒子の形成とヒトの細胞が持っている仕組みがどのようにかかわっているのかについての解明を進めたいとコメントしている。