東京大学(東大)は1月16日、大阪大学の協力を得て、脊索動物の「スジキレボヤ」の精子誘引物質に関して、低分子有機化合物としては世界最小の量となる2.6μg(4nmol)という量で構造を解析することに成功したと発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科 附属臨海実験所の吉田学准教授、東京家政学院大学の森澤正昭客員教授(東大大学院 理学系研究科名誉教授兼任)、阪大大学院 理学研究科 化学専攻の松森信明准教授、同・村田道雄教授らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、1月4日付けで専門誌「Organic letters」オンライン版に掲載され、印刷版1月18日号にも掲載の予定だ。

受精の際に見られる精子の卵への走化性は、植物からほ乳類を含む動物まで広く見られる現象だ。特に、クラゲやホヤなど体外受精を行う海産無脊椎生物においてはそれが顕著に見られる。

この精子走化性には多くの動物で種もしくは属レベルの特異性があることが報告されており、同種の動物の精子と卵が出会う確率を上げる仕組みと考えられているところだ。

一方、卵から放出される精子誘引物質はごく微量であるため、その同定は難しく、精子誘引物質が同定されている動物はホヤ、ウニ、サンゴ、アワビ、ヒトデなど、まだ種数としては8種のみだ。

また同定された精子誘引物質はタンパク質性の物質から低分子有機化合物まで多様で、種間比較も困難だ。従って、元々は共通な分子メカニズムがどのようにして種特異性を獲得してきたのか、その仕組みはまったく不明だった。

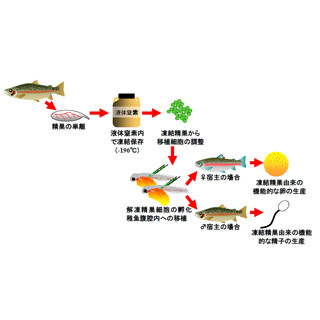

これまで東大の吉田准教授らは、阪大の村田教授らと共同で、カタユウレイボヤ(Ciona intestinalis)の精子誘引物質を同定し(画像1)、その分子構造が新奇なステロイド誘導体であることを報告している。ホヤでは精子走化性に属レベルでの特異性があることが報告されており、実際、Ciona属と近縁のAscidia属の精子は他方の卵に対して走化性を示さない。

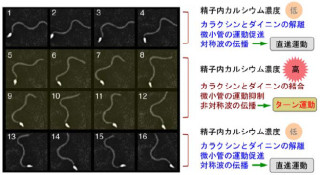

今回、吉田准教授らはAscidia属であるスジキレボヤ(Ascidia sydneiensis)の精子誘引物質を同定した。そして、阪大の村田教授と松森准教授によるNMR解析技術および質量分析法により、スジキレボヤ卵から抽出した2.6μgの精子誘引物質「Ascidia-SAAF」の分子構造解析に成功し、その実体が新奇なステロイド誘導体である「3α,7α,8β,26-tetrahydroxy-5α-cholest-22-ene-3,26-disulfate」であることを突き止めた形だ(画像2)。

このように、近縁な動物種から精子誘引物質が同定されたのは今回が初めてだという。この結果、両種の精子誘引物質は共に極めて類似した構造を持つステロイド誘導体であり、分子量の差は二重結合の有無による「2」だけで、それ以外には水酸基の位置が1カ所異なるだけであることが判明した。

このような分子のわずかな違いで種特異性が生じることは大きな驚きだと、研究グループはコメントしている。ホヤではこのように少しずつ形が違うステロイド誘導体が種特異的な誘引物質として働いていると推察されるとのことで、研究グループでは今後、さらに他種のホヤから精子誘引物質を同定することで、ホヤを研究対象として受精の分子機構がどのように種分化したか、その仕組みを明らかにすることができることが期待できるとしている。

特に原始的な脊索動物であるホヤには、同じ脊索動物門である脊椎動物とは異なり、性ステロイドホルモン受容体が存在しない。従って、ホヤではコレステロールから始まる独自のステロイド代謝経路が進化し、種特異的な精子誘引物質の合成につながっていると推測されるのだ。今後は、この誘引物質の代謝機構や受容機構を解明することで、さらなる精子走化性の種分化のメカニズムの解明を行っていきたいと考えているとしている。