産業技術総合研究所(産総研)と筑波大学は1月10日、同じ事柄を状況に応じて異なる意味を持つ事柄として柔軟に認識するための神経機構が、霊長類の脳の「嗅周囲皮質」に存在することを確認したと発表した。

成果は、産総研 ヒューマンライフテクノロジー研究部門の菅生康子主任研究員、同・松本有央研究員、同・バイオメディカル研究部門の佐藤主税研究グループ長、筑波大大学院 人間総合科学研究科 感性認知脳科学専攻の大山薫氏、同・人間総合科学研究科・医学医療系の設樂宗孝教授らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間2012年11月28日付けで米国科学誌「The Journal of Neuroscience」に掲載された。

ヒトの日常生活において、記憶機能は重要な役割を担っているのはいうまでもない。また長寿化が進むにつれ、記憶の機能が衰える認知症への対応が社会の大きな課題となってきている。

よって、記憶の脳内メカニズムを明らかにすることは、認知症を理解し、認知症患者のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)を向上する技術開発の手掛かりを得ることにつながるといえよう。特に、心の動きなどによって処理の仕方を変える柔軟な認知の仕組みは不明な点が未だに多く、早期解決が待たれているところだ。

日常生活における物事の柔軟な認知は、脳の活動によって支えられているのは説明するまでもない。人間は、同じ出来事であっても、状況が異なる場合には異なった意味合いとして柔軟に認識できる能力を持つ。

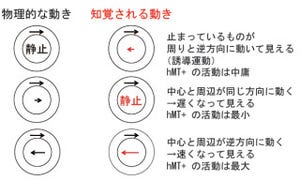

例えば、かき氷を見た時に、暑い気候であれば「嬉しい」と感ずるが、寒い気候であれば「がっかり」と感じる(画像1)。今回、こうした物事を識別する脳のメカニズムを明らかにするため、嗅周囲皮質(画像2)の情報処理の解明に取り組んだ。

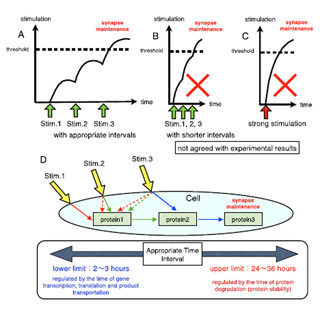

今回の実験では、同じパターン刺激がその前に呈示される色刺激によって、「報酬あり」か「報酬なし」に関係づけられている形だ。実験動物は、色刺激を記憶し、続いて呈示されるパターン刺激を見て報酬の有無を連想する(画像3)。

実験動物のパターン刺激呈示中の嗅周囲皮質の神経細胞活動を電気的に記録したところ、パターン刺激呈示中、つまり、まだ実際の報酬呈示・非呈示が行われていない状況にも関わらずニューロンの約半数が報酬の有無の情報を表現することがわかった(画像3・右)。

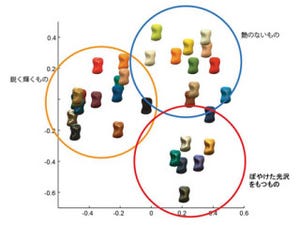

さらに、色刺激・パターン刺激の組み合わせの情報も表現していたことから、嗅周囲皮質で報酬の有無の情報が段階的に処理されることも示唆された。つまり第1段階で、色刺激とパターン刺激の情報を組み合わせることで4種類の色刺激・パターン刺激の組み合わせの情報を認識し、第2段階ではそれらの色刺激・パターン刺激の組み合わせの情報と、報酬の有無の情報を関係づけることで、パターン刺激呈示期に報酬の有無の情報を理解していると考えられる。

状況に応じてある出来事の認識を柔軟に変化させる時の脳内情報処理メカニズムに、嗅周囲皮質内部の神経機構が関与していることが今回の研究によって明らかになったというわけだ。

今回の研究成果から、嗅周囲皮質が状況に応じて行動を変える際に重要な役割を果たすと考えられるため、認知症などへの理解が進むことも期待されるという。例えば、アルツハイマー病は認知症の病因の1つだが、原因となる神経毒の成分で嗅周囲皮質が破壊されている可能性が考えられている。また、嗅周囲皮質が侵される疾患の場合には、状況に応じて現在の出来事を柔軟に認識することが難しくなることが予想されるとしている。

なお研究グループは今後、同じ色パターン刺激実験により、嗅周囲皮質と連絡のある脳部位での情報処理を調べ、物事の柔軟な認知を支える脳のメカニズムの解明に挑む予定としている。