慶應義塾大学(慶応大)は8月9日、ペンシルバニア大学などの協力により、「繊維芽細胞(せんいがさいぼう)」に3つの遺伝子を導入することで、iPS細胞(人工多能性幹細胞)のような多能性細胞を経ずに直接「血小板」を作成することにヒトとマウスの両方において成功したと発表した。

成果は、慶応大 医学部臨床検査医学の松原由美子特任講師、村田満教授、同血液内科博士課程の小野友佳子大学院生、岡本真一郎教授、池田康夫名誉教授らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国科学誌「BLOOD」オンライン速報prepublication版に掲載された。

血小板は止血機能を担う重要な血液細胞であり、出血時や抗がん剤使用時に伴う血小板減少は、重篤な状況によっては死に至ってしまう。よって、血小板減少の予防や治療が重要となるが、現在のところそれを行える唯一の手段が血小板輸血しかない状況だ(画像1)。

しかし、血小板輸血は解決すべき問題点がある。特に、献血に100%依存している点は大きい。保存期間が3日間と極めて短い点、他人の血小板の繰り返し輸血による輸血不応の点に対する対策の必要性が長年指摘されている。特に適合型の少ない血液型の患者への対策は急務となっており、献血に依存せず、輸血用血小板を安定供給できる体制の確立が急がれているところだ。

血小板のみならず血小板を産生する「造血幹細胞」も試験管内で増やすことができない。そこで注目されているのが、iPS細胞やES細胞(胚性幹細胞)だ。この2種類は増殖能が高く、さまざまな細胞に分化できる多能性を併せ持つことから、組織や細胞を試験管内で作成する細胞源として期待されているのはご存じの通り。

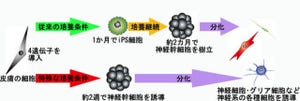

しかし、これら多能性幹細胞を使用するにしても、現在の技術では解決すべき問題点がある。血小板への分化誘導効率が十分でないこと、血小板作成までの日数が長いこと、目的外の細胞や残存している未分化細胞を体内に輸血してしまうとガン化する危険性があり、臨床への応用にはまだ時間がかかると考えられているのだ。

研究グループは今回、「皮膚繊維芽細胞」が比較的採取の負担が少なく、試験管内で短期間に増やすことができるという利点を持つことから、血小板作成の細胞源として使用できないかと考えた。

実現する手法として考えられたのが、iPS細胞を作成する際に「iPS誘導(山中ファクター)遺伝子」を繊維芽細胞に導入するのではなく、「血小板への誘導遺伝子」を導入することにより、「iPS細胞を経ることなく」直接血小板に転換することができれば、上記iPS細胞の問題点を回避し血小板を得ることができるというものだ。

ただしこれにも問題があり、肝心の「血小板への誘導遺伝子」がこれまでに発見されていなかったのである。そこで研究グループは、こうした基礎研究と臨床応用の課題解明に向けて、ヒト皮膚繊維芽細胞から血小板を分化誘導することを目的とした研究を進めたというわけだ。

研究グループは最初に血小板への誘導遺伝子の探索を行った。血小板への誘導遺伝子の候補は数多く存在していたので、そのすべてを繊維芽細胞に導入するという方法は回避することにした。

そして、以前に研究グループが論文報告していた「血小板は、脂肪前駆細胞株(3T3-L1細胞)からは産生されるが、その親細胞株である繊維芽細胞(3T3細胞)からは産生されない」という知見を利用して、これら「脂肪前駆細胞」と繊維芽細胞の持っている遺伝子の比較が行われたのである。

その結果、「p45NF-E2」と「CEBPalpha」の遺伝子の発現が血小板を産生できる脂肪前駆細胞のみに見られることが確認された。この2つの遺伝子にp45NF-E2の結合因子である「Maf」を加えて、これら因子の単独あるいは種々の組み合わせで繊維芽細胞に遺伝子導入を実施。

その結果、p45NF-E2、「MafG」、「MafK」の3つの遺伝子の組み合わせで繊維芽細胞から血小板に転換できることを、血小板に特異的に発現する細胞膜表面のマーカーのみならず、血小板特異的に発現する細胞内因子の解析が行われたことにより判明したのである。さらに、この血小板は止血に必要な血小板の活性化能や凝集能などを持っていることも確認された。

今回の研究において、p45NF-E2とその結合因子であるMafGとMafKの3つの遺伝子の組み合わせで繊維芽細胞から血小板を直接作成できることが判明。また、従来は繊維芽細胞からiPS細胞を作成し、次にそれを血小板に分化させて輸血医療に応用するという煩雑で長い行程が考えられていたが、今回の成果により、もっと単純で短い行程で血小板作成が可能であることもわかった(画像2)。

これらは、生命科学の基礎研究としては、血小板への誘導遺伝子の発見であり、臨床医学の観点としては、安全に輸血用血小板を安定供給できる体制の早期実現化に向たて重要な成果といえる。

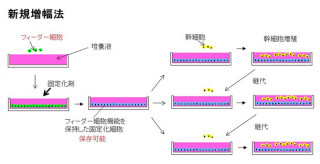

今回の研究の成果は、皮膚細胞は保存に対して安定な性質と優れた増殖能を持つため、自分の皮膚細胞を保存しておき必要に応じて輸血用の血小板を作成する、という一例のように再生医学技術を活かした新しい輸血の在り方が輸血の選択肢となる医療の実現化に向けて大きく期待できると、研究グループは述べている。