東京大学は、分子生物学的な方法を用いて、「減数分裂」期の複雑な生命反応を連係させて「遺伝的組換え」を首尾よく始める「調整役遺伝子(リエゾン)因子)」を発見したことを発表した。

成果は、東大大学院 総合文化研究科の太田邦史教授の研究室に所属する三好知一郎研究員と伊藤将大学院生らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、7月26日付けで「Molecular Cell」オンライン版に掲載された。

両性の出会いにより子孫が生み出される有性生殖は、生物種の生存に重要だ。有性生殖をする生物では、減数分裂という生殖細胞でのみ行われる細胞分裂を経て、精子や卵が作り出される。このステップでは、両親のDNAを切り貼りして、新しいDNAを生み出す遺伝的組換えが行われる。

生命の設計図であるDNAを切断してつなぎ替えることは、一か八かの危険な反応だ。よって、この作業を行うに当たって、生殖細胞では非常に綿密な準備が用意される。

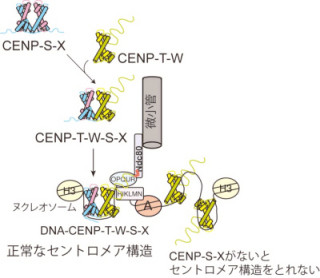

例えば、DNAが複製された後に、折りたたまれて特殊な染色体構造を作り、その染色体の特別な位置(ホットスポット)にさまざまなタンパク質を呼び込んで最終的にDNA切断を行って組換えが開始されるという具合だ。

これらの過程は協調的に進行する。例えばDNA切断はDNAが複製された後でしか生じない。また、ループ上の染色体部位でDNA切断が入るのだが、DNA切断に必要なタンパク質はループ部から離れた「軸」という部分に存在する。このことは、DNA切断の前にループ部分が折りたたまれて、軸の部分にくっつくことにより、DNA切断機構が活性化すると考えられているという。しかし、これらの複雑な過程を協調的に制御する仕組みは謎のままだった。

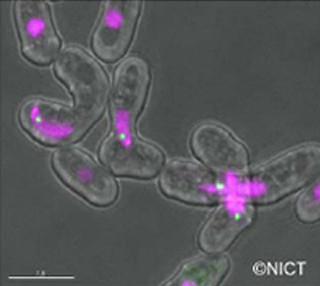

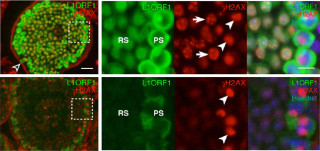

長年にわたって遺伝的組換えの開始メカニズムを調べてきたのが、太田研究室である。特にDNA切断機構がどのように活性化されるのかを調べ、今回いくつかのDNA切断因子がお互いに集合体を作り、染色体上で離れた位置にあるループを軸に近づける働きをすることを突き止めた。

また、その内の1つに関する遺伝子が、ループを軸に接近させる調整役の働きをしていることも解明。このリエゾン因子はDNA複製が終わった時だけ発現する仕組みである。つまり、DNA切断をするタイミングを見て染色体構造を変化させる調整因子だったことがわかり、従来の謎が一気に解けた次第だ。

減数分裂期の遺伝的組換えは生殖細胞の染色体分配に必須の役割を果たす。DNA切断因子の機能が失われて遺伝的組換えができなくなると、無精子症や卵の異常で不妊になる。また、減数分裂の異常はダウン症などの染色体異常にも結びつく。今回得られた知見から、不妊症やダウン症などの病気のメカニズムの解明が進み、治療や診断法の開発につながることが期待されると、研究グループはコメントしている。