山口大学と国立天文台の進める「VERA(VLBI Exploration of Radio Astrometry)プロジェクト」は、星形成領域「G33.64-0.21」において波長6.7GHzの「メタノールメーザー」の爆発的増光が複数回発見されたと発表した。

成果は、山口大 時間学研究所の藤澤健太教授、同大学院 理工学研究科 物理化学分野学術研究員の杉山孝一郎氏らのグループによるもの。詳細な研究内容は、2011年の「日本天文学会 欧文研究報告(PASJ)」に掲載されている。

VERAは、天の川銀河系内の電波天体の距離と運動を高精度で計測し、天の川銀河系の3次元立体地図を作製するというプロジェクトだ。複数の電波望遠鏡(観測アレイ)をネットワークさせることで、最も離れた2つの電波望遠鏡の距離が、その直径の電波望遠鏡と同じ性能を発揮できるという観測技術「VLBI(Very Long Baseline Interferometry:電波干渉計(超長基線干渉計)」を用いたプロジェクトである。

現在なら、チリのアタカマ高地で稼働を開始した、日本も参加している国際的なビッグプロジェクトの「ALMA望遠鏡」が有名だろう。

VERAは、水沢(岩手県)、入来(鹿児島県)、小笠原(小笠原諸島の父島)、石垣島(沖縄県)の4局をネットワークさせている(画像1)。最も離れている水沢局と石垣島局の直線距離は約2300kmあり、つまり日本は天文観測用の直径2300kmの電波望遠鏡を有しているというわけだ(直径だけ見れば、ALMA望遠鏡でも最大18.5kmなので、かなり大型)。

さらに日本には、このVERAに全国の7大学が連携し、そこに宇宙航空研究開発機構や情報通信研究機構や国土地理院なども協力して全13局による「日本VLBI観測網(JVN)」が稼働中だ(画像2)。

|

|

|

画像1。VERAのネットワーク(VERAプロジェクト公式サイトより抜粋) |

画像2。JVNの13基のアンテナたち。なお茨城は2基あり、細かくは日立と高萩に分かれる(JVN公式サイトとVERA公式サイトより抜粋した画像を合成して作成) |

苫小牧の北海道大学からVERA石垣島局まで、2560km強あり、JVNはヒトの視力の1万倍以上を達成しているという。この性能は、世界でもトップクラスである(日本の南北に長い国土がうまく利用されている形)。

さらに、東アジアの各国と連携する東アジアVLBI観測網「East Asian VLBI Network」などもある(現在は中国科学院上海天文台と韓国天文研究院KVNと連携しており、最終的には最大約6000kmを目指すという計画)。

また、メーザー(MASER)とは、Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiationの略で、「誘導放射によるマイクロ波増幅」という意味である。中でもメタノールメーザーは、高分解能のVLBI観測によって星が生まれていく様子を観測することができるため、世界的にも注目され出した観測手段だ(これまで、星の誕生の研究に使える可能性が示唆されていたが、具体的な使い方がわかっていなかった)。なお、大質量星が形成される際に、星の周囲のガスに含まれるメタノール分子が放射するのが、メタノールメーザーである。

余談だが、マイクロ波の代わりに光(Light)に置き換えると、レーザー(LASER)だ。つまり、メーザーも位相が揃っているということ。位相のそろったマイクロ波による天然の爆発現象が起きる仕組みは、分子雲(星間ガス)の中にある。分子ガスが高密度の状態になって、分子同士がぶつかったり、星などから強い放射を受けたりすると、いくつかの種類の分子が電波を出しやすい「逆励起状態」になることがあるのだ。

そこへ外から電波が入ると、刺激を受けた分子が電波を放出する。放出された電波はまた次の分子に刺激を与えて電波を放出させ、次から次へと電波が増えていき、そのガス雲を出る時には、入ってきた電波の強さは高い倍率で増幅されるというわけだ。こうして、電波の眼で見て「明るい」天体ができあがるのである。そして、このようにして増幅された電波は波がそろった強力な電波、つまりメーザーになっているのだ。

今回の発見は、当初はVERAの4局とは別個に、山口大学の藤澤教授らが、国内では4番目のサイズの同大学の32m電波望遠鏡(画像3)を使って108日間のモニタ観測にてなされた。

その観測中に、大きな増光現象が2回とらえられたのである。光度は1.2×104太陽光度で、地球からの距離は4000パーセク(1パーセク=約3.26光年、4000パーセク=1万3040光年)。スペクトルの強さが発生前日と比較して一挙に約7倍にまで急上昇しており(画像4)、その後はおよそ5日で収まった。

ほかにも小さな爆発が1回観測されており、これらの現象はすべて同じスペクトル成分で繰り返し生じており、ほかの成分においては変化が見られなかったのが特徴である(画像5)。

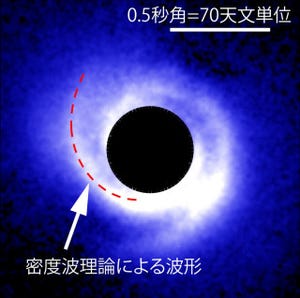

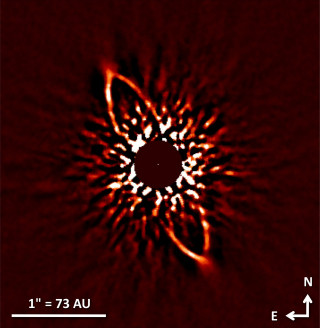

その後、山口大学32m鏡とVERAの共同観測により、その発生位置が大質量星形成領域G33.64-0.21の南西の端であり、その領域の大きさが70AU(1AU(天文単位)=太陽~地球館の平均距離=約1億5000万km)よりずっと小さいことが明らかになった(画像6)。ちなみに70AUがどのぐらいの距離かというと、冥王星の軌道長半径が40AU弱あるので、空間的な大きさとしては太陽系よりも小さいというわけだ。

|

|

画像6。星形成領域G33.64-0.21。右下の点線の円で囲まれたIIの部分が、メーザーの観測された南西端の領域。70AUよりは小さいのが確認されている(藤澤教授の発表資料「山口大学電波グループ ブレーザー電波データの紹介」より抜粋) |

原始星では、このような爆発的増光が時々観測されており、星の周囲での磁気エネルギー放出によるものと考えられている。今回の爆発的増光もこのような原始星の活動に関連している可能性があり、6.7GHzのメタノールメーザーの観測が、星形成領域や原始星の活動性を調査するために有用である可能性を示唆した結果となった。