筑波大学 数理物質系の守友浩 教授と物質・材料研究機構(NIMS) 太陽発電材料ユニットの安田剛 主任研究員の研究グループは、近赤外領域で発電する新しい有機太陽電池材料において、従来知られていなかった新たな電荷生成プロセスを発見したことを発表した。これは高効率有機太陽電池を設計するための有力な指針になる発見だとのことで、応用物理学会が発行する雑誌「Applied Physis Express」オンライン版に公開された。

有機太陽電池は次世代太陽電池として期待されるものの、変換効率が低いという課題がある。しかし近年の研究により、バルクヘテロジャンクション型有機太陽電池では、変換効率が10%を超すものも報告されるようになり、次世代太陽電池として有望視されるようになってきた。

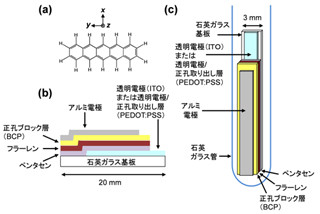

同太陽電池では、高分子(ドナー)からフラーレン誘導体(アクセプター)がナノレベルで接合することで効果を発揮し、ポリヘキシルリオフェン(P3HT:ドナー/[6,6]フェニルC61ブチル酸メチルエスター(PC60BM:アクセプター)やP3HT/[6,6]フェニルC71ブチル酸メチルエスター(PC70BM)の組み合わせのバルクヘテロジャンクションが高い発電効率を示すため、盛んに研究開発が進められてきた。

近年、新しいドナー高分子としてポリ[4,8-ビス[(2-エチルヘキシル)オキシ]ベンゾ[1,2-b:4-5-b']ジチオフェン-2,6-ジル][3-フルオロ-2-[(2-エチルヘキシル)カルボニル]チエノ[3,4-b]チオフェンジルが開発された。このPTB7/PC70BMの組み合わせによるバルクヘテロジャンクション型太陽電池の発電効率は7.4%や8.4%と報告されている。PTB7の特長は、光吸収のピーク(700nm)とP3THの吸収ピーク(500nm)に比べて、長波長側にあることで、これにより近赤外領域の太陽光を効率よく吸収したため、発電効率が高まったと考えれらてきた。

500nm以下の光はPTB7に吸収されず、PC70BM分子に吸収される。この吸収された光がどのように電荷に寄与しているのかを解明することが、求められており、今回、研究グループではこの新しい有機太陽電池材料の電荷生成プロセスをフェムト秒時間分解分光を用いて解明を試みた。

具体的には、PTB7膜、PC70BM膜、PTB7/PC70BMバルクヘテロジャンクション膜の3枚を用意。それぞれの膜に対し、紫外領域から近赤外領域にわたるフェムト秒時間分解分光を実施したところ、PTB7膜では、光励起すると差分吸収スペクトルには光励起された状態による信号が観測されたほか、PC70BM膜を光励起すると、差分吸収スペクトルには光励起された状態による信号が観測された。一方、PTB7/PC70BMの光励起1ps後の差分吸収スペクトルには、光励起された状態による信号が観測されず、PTB7の電荷に対応する信号が観測された。

|

|

PTB7膜、PC70BM、PTB7/PC70BMバルクヘテロジャンクション膜における、光励起1ps後の差分吸収スペクトル。PTB7膜のスペクトルには光励起された状態による信号、PC70BM膜のスペクトルには光励起された状態による信号。PTB7/PC70BMのスペクトルはPTB7の電荷に対応する信号 |

PTB7/PC70BMの差分吸収スペクトルを詳細に調べたところ、アクセプター分子の光励起された状態による信号が電荷に対応する信号に移り変わる様子をとらえることに成功したほか、電荷生成に要する時間が0.45psであることも判明した。

|

|

〇はPTB7/PC70BM膜における、光励起0.3ps後の差分吸収スペクトル。下方のスペクトルは、PTB7の電荷に対応する信号(赤)とPC70BM膜の光励起された状態による信号(青)。2つのスペクトルを足し合わせる(黒い実線)と実験データ(〇)を再現できることがわかる |

今回の結果は、バルクヘテロジャンクション型有機太陽電池では、ドナー高分子だけでなくアクセプター分子でも高効率に電荷を生成できることが明らかとなった。これにより、アクセプター分子には紫外領域から近赤外領域で光電変換をさせるといった、新奇なタイプの太陽電池の設計が可能になることから、今後、研究グループでは、電荷生成プロセスの観点から有機太陽電池の効率・劣化機構を解明することで、高効率有機太陽電池の開発を目指していきたいとしている。