ICTを活用した新たなビジネス創出に向けた研究開発を推進

富士通研究所は4月5日、同社が2011年度に行ってきた研究開発の成果披露と2012年度にどういった研究開発などに取り組んでいくのかの方針説明会を開催した。

|

|

富士通研究所 代表取締役社長の富田達夫氏 |

登壇した同社代表取締役社長の富田達夫氏は冒頭、「ICTの発展により、世界はつながりやすくなり、物事が複雑に絡み合うようになってきた。例えば、新型インフルエンザやリーマンショック、タイの洪水、欧州の財政問題などの事象のように、一地域で生じた問題が全世界に波及していったことは記憶に新しい。しかし、それらは当時、想定外と呼ばれてきたが、すでにそういうことが何度も起きており、それは日本の東日本大震災も同様で、これからの社会は、そうした起こりえなかったことが起こるという社会に変革を果たしていかないと、立ちいかなくなる時代になってきた」と現代社会の在り方がICTの進化に伴い変わってきたことを言及。

また、所得に関しても、全世界で見た場合、さまざまな地域で高所得者層(2万ドル超)、中所得者層(3000~2万ドル)、低所得者層(BOP:Base of the Pyramid)(3000ドル以下)にその構成を変えることができ、その各層ごとにさまざまなニーズが存在しており、世界でビジネスを行っていくためには、どの地域のどういった層のどのようなニーズを満たすためのビジネスを目指すのかを考えなければ、間違ったビジネスを行うこととなり、失敗をすることとなると指摘。

そうした中、これまでのICTは効率化を最優先としてきたが、「効率化も限界が来ている。コスト削減を目指して雑巾を絞るといった表現があるが、もはや絞り切った雑巾をさらに絞るような状況であり、そうした状況に至って、これまでの効率という部分よりも、新しい価値をICTにより生み出し、自らを変えて行こうという動きが出てきている」(同)と、ICTの役割が変わってきていることに触れ、ビックデータやスーパーコンピュータなどを基盤にそうした新しいビジネスを生み出す努力が求められており、そうしたニーズの中で富士通はヒューマンセントリック・インテリジェントソサエティを標ぼうし、さまざまな分野における異業種連携や全体最適化のサポートを推し進めていくことを強調した。

従来のICTはシンプルに1つのデータに対し、それを処理するだけであった。しかし実際の社会では、例えば人口増加という問題1つをとっても、そこにはエネルギーや食糧、環境、交通などさまざまな事象と結びつくこととなり、その1つの答えとして、良い良いものを出すためにこれらすべてのデータが必要とされるようになってきた。「こうした要求は新しいビジネスを生み出す可能性となる。富士通はそうしたフロントエンドにいる人や企業のニーズに応えるICTを提供していく」(同)として、そうした新しいビジネスを生み出していく役割を担うための技術戦略タスクフォースなども組織して、技術や市場のトレンドを取り入れていく動きを見せている。

同研究所が掲げる戦略的研究開発テーマは、従来のとおり

- 事業戦略テーマ

- 全社骨太テーマ

- シーズ指向テーマ

の3つの区分けであることに変わりはなく、リソースの比率も40%、40%、20%で変更はない。

このような中、2012年度の基本方針としては4つの基本方針が示された。

- 研究所が新しいものを生み出す。

- 全社骨太をしっかりと行い、次のビジネスを支える技術開発を推進する。場合によっては1年ごとに見直して、研究を行っていく。

- 世界に誇れる、未知、未踏領域に対して、全体20%のリソースをかけてユニークな尖った技術を生み出していく。

- ビッグデータなどへの対応によるグローバルな新規ビジネスの創出。

この基本方針の中でも触れられた全社骨太のテーマとしては、

- ヒューマンセントリックコンピューティング

- インテリジェントソサイエティ

- クラウドフュージョン

- グリーンデータセンター

の4分野に加え、それらお技術を支える「ものづくり革新」の5つが掲げられている。

なお、富田氏は「研究開発ロードマップは毎年出しているが、毎年見直しを行い、その都度、少し先の未来、どういうことができていくのかを検討し、それで良いのか議論を進めて足りないものを付け足している。骨太のテーマも基盤技術も近々の技術から5年後、10年後の技術をアップデートしている」としているが、限られたリソースではできることも限られているとのことから、11カ国の大学と120のプロジェクトも進めるなど、オープンイノベーションとグローバル連携の強化も進めており、今後もそうした連携を含め、実社会とのインタフェースから、データをつなぐためのネットワーク技術、そしてそのデータを解析する技術などを総合的に融合させ、研究開発を継続していくとした。

2011年度の研究成果

また、同説明会では、十数種の2011年度の研究成果も披露された。以下で、その中で、実物が展示されていたものをいくつか紹介する。

|

|

|

サーバ内接続の帯域向上を目指した光インタコネクト技術。デモでは96心のマルチファイバを使っていたが、ポイントはそこではなく、古河電気工業との共同開発による高屈曲光ファイバの採用と、コネクタ部分の改良による低コスト化。これにより、コストを従来よりも大きく下げつつ、配線数2000本の高密度光ミッドプレーンによる50Tbpsの帯域を実現できるようになるという |

|

|

|

|

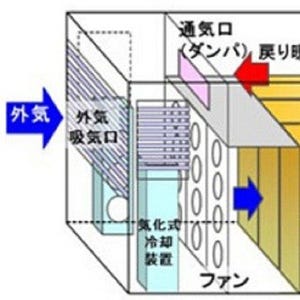

研究用の小型コンテナデータセンター。フロントに気化式冷却装置を搭載して外気を吸入(氷点下時などの場合は逆に戻り暖気などで一定の温度まで加熱)。それをファンでラックに送風し、後ろの排気口から吐き出させる |

|