京都大学と科学技術振興機構(JST)は、島津製作所と共同開発した光脳機能イメージング装置用「新生児全頭型プローブ」を用いて新生児の脳活動を計測し、この時期の脳機能局在性を確認したと発表した。

成果は、京大教育学研究科の明和政子准教授と同医学研究科の河井昌彦准教授、JST戦略的創造研究推進事業ERATO型研究「岡ノ谷情動情報プロジェクト」の柴田実研究員らの共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、ロンドン時間3月15日付けで英科学誌「NeuroReport」オンライン速報版に掲載された。

周産期において、胎児の触覚は、視覚など他の感覚に比べて早く発達する。胎児は、妊娠早期(妊娠8~9週)から、手指を口に入れたり、顔や身体、子宮壁に触れたりしていることから、自己身体や外界についての学習は、胎児期からすでに始まっていると考えられる形だ。

胎内での触覚経験の蓄積が重要であるとの見方から、早産児の発達においては、適度な触覚経験(タッチング・カンガルーケア)が体重増加を促進したり、入院期間を短縮させたりするという報告もある。しかし、この時期に、触覚刺激が脳内でどのように処理されているのかを調べた研究は、これまでほとんどなかった次第だ。

周産期における触覚の神経基盤の解明が進まなかった原因の1つは、新生児期の脳機能を測定する手法が十分に開発されていなかったことにある。「近赤外分光法(NIRS)」という、脳機能を非侵襲的に測定することができる手法もあるが、従来の専用プローブでは、新生児(生後1ヵ月まで)の脳のごく一部分しか測ることができず、頭部全体の脳活動、特に頭頂部の活動を測定することは困難だった。

なお、NIRSとはどんな装置かというと、物質によって赤外線の吸収・散乱度合いが違うことを利用し、物質の特性や成分などを調べる方法である。

ヒトの脳内にはニューロンが約1000億個存在し、ヒトは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの情報を目、耳などの感覚器から取り込み、それらを電気信号に換え、脳に伝達。そして、脳内にあるニューロンが相互にそれらの情報を伝達・処理することによって、次の行動を決定するという仕組みである。

その時、「酸素化ヘモグロビン(oxyHb)」は毛細血管を経由して酸素供給を行うのだが、NIRSはその反応を近赤外光によりリアルタイムに計測して脳の機能局在を解析することができるというわけだ。

また、NIRSは測定機器の装着がほかの測定法に比べて容易で、通常の部屋で取り扱える点でも有効である。ただし、周産期の胎児の脳は、成人の脳と比べて発達途上であり、各感覚刺激に対して限定された部位の計測では不十分であり、頭部全体を包括的に同時計測することが求められていた。

そこで問題となっていたのが、既存のNIRS用プローブには、脳の一部をカバーするタイプのものしかなかったことである。側頭部や後頭部などに限定した計測にとどまっていたのだ。

触覚の発達過程の解明には、触覚刺激の情報処理を司る体性感覚野を含む頭頂領域を広範囲に計測することが必要となる。しかしそうすると、新生児の頭骨には形態およびサイズの個人差が大きいといった問題があり、全頭プローブの作成は困難だとされていた。

そこで研究グループは、島津製作所と共同で、島津製作所が成人用頭部ホルダーで用いている「FLASHシステム」を応用し、頭部形態やサイズの相違にも対応可能な新生児用全頭型ホルダーを考案し、新生児の全頭を測定することに挑戦した。

また、新生児期の全頭脳活動を計測する第1歩として、今回の研究では、未解明な点の多い触覚情報処理に焦点が当てられた次第である。

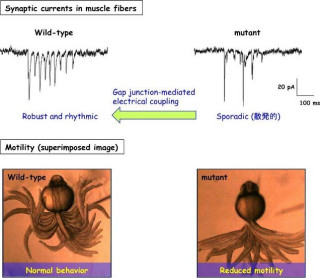

測定では、新たに作成した全頭型ホルダーを生後数日の新生児に装着し、島津製作所の近赤外光脳機能イメージング装置機器「FOIRE-3000/16」と接続した。この際、送光ファイバ16本、受光ファイバ15本の16組、31本のファイバを側頭部・頭頂部・後頭部をカバーするよう配置した(画像1)。

画像1は、新生児用全頭ホルダーを人形にかぶせた様子だ。黒丸のソケット部分が82カ所あり、ここに送受光ファイバを装着する。送光ファイバーと受光ファイバは1セットで、その間の部位がデータを取る1チャネルとなる。

触覚刺激は、左右の手のひらに振動モーターを握らせ、振動刺激を与えた。聴覚刺激は、ピアノ音楽・ノイズの音・女性が乳児に話しかける声をスピーカーから順に聞かせた形だ。視覚刺激は、光のフラッシュ刺激を与えている。

その結果、聴覚刺激では「側頭部の局所領域」、視覚刺激では「後頭部および側頭部の一部」、触覚刺激では「側頭部から頭頂部にかけての広い領域」で、酸素化ヘモグロビンの上昇が確認された(画像2~8)。

なお、画像2~4は酸素化ヘモグロビンの変化(t-検定の結果)。ヘモグロビン値が向上しているのがわかる。の43のチャネルの内、明るい表示の(赤みの強い)チャネルは酸素化ヘモグロビンの上昇が強い(統計的有意差の強い)ことを示している。

|

|

|

画像2。触覚課題。左右側頭部から頭頂部にかけての広い領域で活動が見られる |

画像3。聴覚課題。左側頭部に強い反応が見られる |

|

|

|

画像4。視覚課題。右後頭部に強い反応が見られる |

画像5。活動チャネル数について感覚間で数の差を見ると、触覚が有意に多い |

画像6~8は、各チャネルでのヘモグロビン値の変化を表したもの。赤線が酸素化ヘモグロビン、青線が脱酸素化ヘモグロビンの刺激呈示に伴う経時的変化を示している。

これらの領域は、末梢の感覚受容器から、それぞれ直接的に投射を受ける一次感覚野に相当する部位を含むと推定されることから、成人で確認されている脳の機能局在が、新生児期にもすでにある程度見られることが判明した。

一方、触覚と視覚では、一次感覚野と推定される部位を中心としつつも、それ以外の広い領域でも活動が見られている。この結果は、触覚で最も顕著だった(画像5)。

これまでも、視覚あるいは聴覚に関する新生児の脳活動は調べられており、それぞれ、成人の一次感覚野に相当する部位が活動したとの報告はある。しかし、これまでの研究では、計測する部位と感覚刺激とを事前に絞り込み、限られた部位だけを計測してきた。

今回の研究の結果は、これまでの知見を確認するとともに、さまざまな感覚刺激について、成人の一次感覚野に相当する部位「以外」の領域も含んで「同時計測」したことによって、各一次感覚野以外の領域では活動が低い(活動が局在している)事実を初めて示した形だ。

そして今回の研究の成果として、もう1つ注目すべき点がある。触覚では、機能局在的な反応だけではなく、その部位を中心とした周辺領域の活動が、ほかの感覚に比べて顕著に見られたということである。

成人では、触覚刺激に対する脳の活動領域は、刺激と反対側の体性感覚野が中心だが、新生児期には、反対側の体性感覚野のみならず、同側の体性感覚野でも同様に反応することが、fMRIや脳磁図を使った研究で報告されていた。

今回のNIRSによる計測はこの知見を裏付けるものであり、NIRS計測の有効性を示したといえる。新生児期の触覚情報処理の特徴は、触覚が一次感覚野に限局された処理でなく、ほかの領域も関与して処理されていることだ。触覚経験は、胎児期から新生児期の脳発達を牽引する、重要な役割を果たすと考えられると、研究グループはコメントしている。

今回の研究は、周産期の脳発達と感覚刺激経験との関係を解明するための第1歩だ。今回作成された全頭型NIRSプローブは、頭部にかぶせるだけ、短時間で装着を終えられるという、簡便にかつ安全に新生児の頭部全体の脳活動を評価できることが確認された。この成果によって、周産期の脳発達に関する研究は、今後、加速度的に進展することが期待されると、研究グループは述べている。

周産期での脳発達と触覚刺激の関係を明らかにすることは、周産期における適切な養育環境についての理解や具体的支援の方法について、エビデンスに基づく議論を可能とするだろう。

特に、早産児や低出生体重児の養育環境の改善、整備に向けた基本的指針を提供することに大きく寄与するはずだ。日本は先進国で唯一、早産児の出生割合が増加の一途をたどっている現状にある。科学的根拠に基づく新生児集中治療室(NICU)での発育支援、環境の整備が喫緊に必要とされる中、臨床現場でその成果が強く求められている状況だ。

NIRSは、これまで臨床評価のツールとしてよりも、研究目的のツールとして主に使用されてきた。しかし、NIRSは設置場所の自由度が高く、非侵襲的に脳機能が測定できることから、今後は、臨床現場で周産期の脳機能を評価するツールとしての使用、普及が期待されているとした。すでに、てんかん診療では、NIRSが臨床検査の1つとして取り入れられ始めており、その非侵襲性は十分確認されている。

また、研究グループは、今回開発された全頭型NIRSホルダーは、新生児の脳活動研究、発達評価と支援に大きく貢献することが考えられるともコメントした。