慶應義塾大学(慶応大)の研究チームは、新生児の言語脳機能について、新生児の抑揚、音韻に特化した脳機能とその側性化を明らかにしたことを発表した。

同成果は、同大大学院社会学研究科・人文グローバルCOEの皆川(河合)泰代特任准教授、渡辺茂教授、慶應義塾大学医学部小児科学教室の有光威志助教、池田一成専任講師、高橋孝雄教授によるもので、「Frontiers in Psychology」(電子版)に掲載された。

実験方法は、慶應義塾大学病院で生まれた新生児17名(正期産児、平均5日齢)の日本語の抑揚の変化と音韻の変化(ここでは母音変化)に対する前頭部、側頭部の脳反応を近赤外分光法(光トポグラフィ、NIRS)にて計測するというもの。

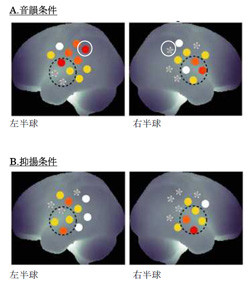

具体的には基本の音声刺激として「/itta/(行った)」を繰り返し呈示し、聞き慣れたところで、最終母音の異なる音韻変化条件「/itte/(行って)」、もしくは語末の音調が異なる抑揚変化条件「/itta?/(行った?)」を呈示。一般の成人では、聴覚野近傍および言語野を中心にこの音の変化を検出する脳反応が得られるが、新生児でも音変化検出の脳反応が得られたことが確認され、新生児は抑揚変化に対して聴覚野近傍で右半球優位な脳反応を示した。

また、音韻条件の母音変化に対しては聴覚野近傍の反応の左右差は見られなかったが、言語野の一部である縁上回で左優位な強い反応が見られたという。

一般的に右利きの成人では、音楽や言語の抑揚、アクセントなどメロディを右半球の聴覚野優位に処理し、母音や子音の音韻の違いを左聴覚野優位に処理する。これは左右半球の「機能側性化」と呼ばれ、これまでに1歳までにこの左右半球の機能が側性化することが報告されていたが、7カ月以下の乳児については何も検討されていなかった。

今回の研究の結果、初めて新生児でも抑揚処理機能がすでに右聴覚野近傍に側性化しており、抑揚処理に特化した脳内回路が右聴覚野を中心に構築されていることが示唆されたこととなり、これは胎内でも、ある程度音調変化は聞えることにも関係しているかもしれないと研究チームでは説明している。

一方、母音の変化に対しては未だ左聴覚野への側性化が完全ではなく、今後の言語体験により母国語の音韻特性に特化した脳内回路が1歳までに左半球を中心として構築されることが考えられるという。

これらの成果は、これまで成人のfMRI(機能的磁気共鳴画像)を用いた研究で言語野の縁上回と呼ばれる部位が言語の音韻記憶に関与していることが示されてきたが、実験で音韻条件でのみこの部位が強い反応を示したことは、新生児でも音韻の記憶に関連する機能をこの部位が担っていることを意味しており、これは、新生児における言語聴覚処理の脳機能がこれまで考えられてきたよりも比較的成熟していることを示すものとなる。そのため、研究チームでは、この成果は言語機能の神経学的基盤とその発達過程を明らかにすることにつながると説明している。