高エネルギー加速器研究機構(KEK)物質構造科学研究所は、東北大学と大阪大学(阪大)との共同研究で、新しい電子素子の材料として注目されている「トポロジカル絶縁体」の性質のカギを握る「ディラック電子」のキャリアを自在に制御することに成功したと発表した。

成果は、東北大大学院理学研究科の佐藤宇史准教授、同原子分子材料科学高等研究機構の高橋隆教授、および阪大産業科学研究所の瀬川耕司准教授と安藤陽一教授らの研究グループによるもので、詳細な研究内容は英科学雑誌「Nature Communications」オンライン版に掲載された。

トポロジカル絶縁体は、物質内部(バルク)では電気を通さない絶縁体でありながら、表面には電気が流れる特殊な金属状態が現れる物質だ。この表面状態を実現しているのが、質量ゼロの性質を持つ「ディラック電子」で、動きやすく不純物に動きを邪魔されにくいという、普通の金属電子とは大きく異なる性質を持つ。

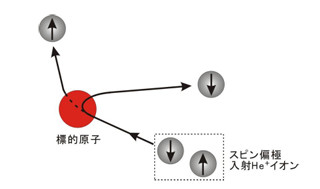

さらに、電子のスピン(磁石の性質)を、磁場を使わずに電場によって制御できるため、スピンの性質を素子に利用する「スピントロニクス」のデバイスとしても有力視されている。

ただし、トポロジカル絶縁体をスピントロニクスデバイスへ応用するには、バルクの絶縁性を十分に保ちながら、表面のディラック電子の基本的性質(電荷移動の担い手である「キャリア」の符号や量など)を制御する必要がある。

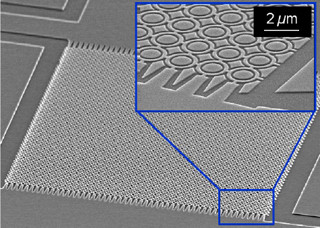

今回、研究グループは「ビスマステルル(Bi2Te3)」のビスマス(Bi)をアンチモン(Sb)に、テルル(Te)をセレン(Se)に部分置換した物質「Bi2-xSbxTe3-ySey(BSTS)」(画像1)の大型単結晶育成に成功し、フォトンファクトリーのビームライン「BL-28A」において、「外部光電効果」を利用した手法「角度分解光電子分光」を用いて、BSTSから直接引き出した電子のエネルギー状態を高精度で調べた(画像2)。

なお、外部光電効果とは、物質に紫外線やX線が入射した際に電子が物質の表面から放出される現象のことで、物質外に放出された電子は光電子とも呼ばれる。

そして角度分解光電子分光とは、結晶表面に高輝度紫外線を照射して、結晶外に放出される電子のエネルギーと運動量を同時に測定する実験手法のことだ。この方法により、固体中の電子のエネルギーと運動量の関係(バンド分散)を決定でき、バンド分散から物質の示す超伝導や光学的性質などの様々な性質を説明できる。

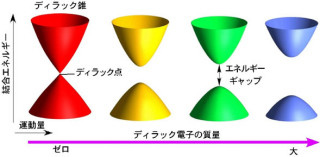

結果は、SbとSeの組成を同時に調整することにより、バルクの高い絶縁性を常に保ったまま、表面ディラック電子のキャリア符号(p型/n型)とキャリア量を自在に制御できることが明らかになった(画像3)。

|

|

画像3。ディラック錐状態における電子のエネルギー関係の模式図。バンド分散が直線的なため、電子の有効質量がゼロのディラック電子となる。(a)と(b)は、ディラック電子キャリアがp型(正孔注入)とn型(電子注入)の場合の比較。(a)の赤と青の矢印はスピンの向きを示す |

半導体デバイスでは、デバイスを構成するのにp型とn型の両方の半導体が不可欠であり、シリコン素子ではキャリア制御に成功したことが、爆発的な発展と産業化へつながった。

今回、トポロジカル絶縁体における表面ディラック電子のキャリア制御を実現したことは、次世代トポロジカル絶縁体デバイスの産業応用に向けての大きな突破口になるという。

今回の成果を新物質設計の指針とすることで、新しいトポロジカル絶縁体物質の開発が進み、次世代の省エネ技術である革新的なスピントロニクスデバイスや、超高速処理を行う量子コンピュータの実現の可能性がさらに一歩進むと期待されると、研究グループではコメントしている。