物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、新型イオンビームを用いて最表面(表面第一原子層)のスピン・元素組成・原子位置の複合分析に成功したことを明らかにした。同成果は、NIMSの光・電子材料ユニット セラミックス化学グループ鈴木拓主幹研究員、菱田俊一グループリーダー、極限計測ユニットスピン計測グループ山内泰グループリーダーらによるもので、米国物理学会の論文誌「Physical Review Letters」(オンライン版)にて公開されたほか、10月21日(米国時間)発行予定の雑誌版にも掲載されるという。

次世代技術としてスピントロニクスの研究が各所で進められているが、その基本動作原理としては、例えば巨大磁気抵抗効果やトンネル磁気抵抗効果があげられる。これらはいずれも、磁性層/非磁性層の界面で発現するので、スピントロニクスの開発では、表面・界面のスピン分析が不可欠となっている。特に、最表面に相当する表面第一原子層のスピンの特性は、スピントロニクスに向けた材料開発の指標として、その分析が強く求められてきたが、現在の先端分析技術であっても、最表面のスピンを分析することは極めて困難であり、これがスピントロニクスの開発を妨げる課題の1つとなっていた。

これに対し、「スピン偏極4He+イオンビーム」と呼ばれる新しいイオンビームは最表面とスピンの双方に極めて敏感というユニークな特徴を有していることから、これを利用することで最表面の「スピン」と原子位置などに関する「構造」の複合分析が実現する可能性があるとされてきた。具体的には、He+イオンは最表面で電子を受け取りHe原子となる性質(イオン中性化)があるが、これが起こるのはHe+イオンのスピンと最表面の電子のスピンが逆向きの場合に限られる。

一方、それらが同じ向きの場合には、イオン中性化は起きないため、He原子とはならずに散乱されたHe+イオンを観測することで、最表面スピンの特性を構成元素ごとに分析することができるというのだ。

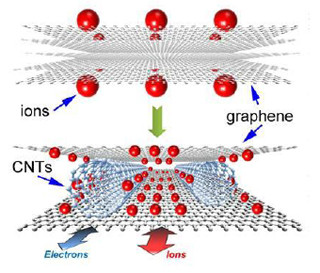

ただし、He+イオンが最表面の原子で散乱される際、He+イオンの持つスピンによって散乱されやすい方向が異なる性質(スピン軌道相互作用)があり、この効果はこうしたイオン中性化にしばしば重畳するため、散乱イオン強度のスピン依存性(スピン非対称性)がイオン中性化とスピン軌道相互作用のどちらによるものか判別ができず、データの解析に問題が生じていた。

|

|

図2 He+イオン散乱におけるスピン軌道相互作用の概念図。He+イオンが最表面の原子で散乱される際、He+イオンの持つスピンによって散乱される方向が異なる性質がある。図では、上向きのスピンを持つHe+イオンが標的原子の前方に散乱される一方で、下向きのスピンを持つHe+イオンが標的原子の後方に散乱される場合を模式的に示している |

これはスピン非対称性の起源として、最表面スピンを反映するイオン中性化以外に、最表面スピンとは無関係のスピン軌道相互作用があるため、スピン非対称性から最表面スピンに関する情報を抽出するには、イオン中性化とスピン軌道相互作用からの寄与をそれぞれ明らかにする必要があることを示す課題であったわけだが、スピン軌道相互作用は未解明であったため、最表面スピンの分析がしばしば困難を伴うものとなっており、この問題の解決のために、He+イオン散乱におけるスピン軌道相互作用の解明が求められていた。

研究チームは、長年スピン偏極4He+イオンビームの開発を進めてきており、2004年には世界で2番目にスピン偏極4He+イオンビームの発生に成功しており、以降、開発を継続し、2007年にビームの性能指標(ビーム偏極率)が世界最高クラスのビームを開発するなどの成果を挙げてきた。

今回の研究では、この新しいイオンビームを用いて偏極He+イオン-原子衝突実験を行った。具体的には、標的元素で構成される基板を超高真空中に設置し、これに偏極He+イオンの運動エネルギー(入射エネルギー)を揃えて入射し、特定の方向に散乱されるHe+イオン強度のスピン依存度(スピン非対称率)を観測したというもの。

このスピン非対称率と散乱角および入射エネルギーとの関係を、さまざまな標的元素について系統的に調べ、その結果をもとに、スピン軌道相互作用の理論モデルを構築、この理論モデルから計算されるスピン非対称率と実験値との比較を詳細に解析することで、スピン軌道相互作用の解明に成功した。

スピン非対称率の散乱角に対する依存性と入射イオン速度に対する依存性の実験結果は、今回構築した理論モデルによって良く説明される。

この解明により、スピン非対称率におけるスピン軌道相互作用の寄与分が決定できるようになるため、スピン偏極4He+イオンビームによる最表面のスピン分析が可能となる。

最表面のスピンと構造に関する複合分析が可能な手法は、現在のところ、今回の研究で確立されたスピン偏極4He+イオンビームによる手法しかない。また同手法は、大きさが約1m程度と比較的小さいことから、手軽に実験を行うことができることから、今後、同手法を活用したスピントロニクス開発への展開が期待できると研究チームでは説明している。