産業技術総合研究所(産総研)などの研究グループは、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)を樹脂中に分散させる独自手法を開発し、母材としてゴムを用いた場合、0.01重量%の添加量で10-3S/cmの体積導電率を達成したことを発表した。同成果は同ナノチューブ応用研究センター 畠賢治 上席研究員 兼 スーパーグロースCNTチーム 研究チーム長、同チーム 小橋和文 研究員、単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC) 阿多誠介 研究員らによるもので、帯電防止や静電気除去のほか導電性を必要とするさまざまな樹脂材料への応用が期待されるという。

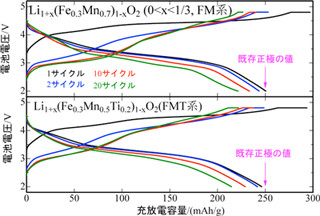

近年、導電性樹脂・導電性ゴムは、帯電防止や静電気除去、さらにプリンタの帯電ロールなどさまざまな分野に応用されているが、こうした導電性複合材料は、樹脂・ゴムや熱可塑性エラストマに導電性材料であるカーボンブラックやカーボンファイバなどを複合化して作製される。しかし、10-3S/cm程度の導電性を得るためにはカーボンブラックの場合、40~50重量%と多量に添加する必要があった。しかし、導電性材料のほとんどは樹脂・ゴムに比べて硬く、不透明なために、添加量が増加すると樹脂・ゴムの持つ本来の透明性や柔軟性は失われてしまうため、導電性材料の添加量をできる限り抑えて導電性を得ることが求められていた。

今回の研究では、複合材料の母材としてフッ素ゴムを用いて実験が行われた。具体的には、まずスーパーグロース法により合成したSWCNTを有機溶媒中、あるいは界面活性剤を含む水中で分散。この際、SWCNTは数10本束になったバンドルと呼ばれる構造から、綿状に広がったSWCNT同士が絡み合った100μmm程度の塊状の構造に変化するため、この綿状のSWCNTに、有機溶媒で溶かしたゴムもしくはゴムラテックスを加え、適切な条件下で乾燥させるという手順をとった。

元来、SWCNT同士は凝集しようとする性質があるが、アスペクト比が高いSWCNTが絡み合い広がった構造では、多方向から互いに引き合う力がつり合い、凝集を防ぎつつ、綿状のCNTを含む導電領域がつながりあってネットワークを形成する。そのため、この複合材料は、導電領域のネットワークが材料全体に広がることで、高い導電性を示す一方、ネットワークの隙間にはSWCNTを含まずゴムだけからなる非導電領域が存在し、ゴム本来の柔軟性と透明性がほぼ保たれる結果となった。

これまでもSWCNTを用いて、少ない添加量で高い導電性を実現させようという試みは各所で行われてきたが、これまではSWCNTが1本1本でばらばらに存在するような分散が理想的とされていたため、SWCNTをばらばらにする工程でSWCNTが短く切断されてしまい、SWCNTによって導電経路が形成されるぎりぎりの濃度(パーコレーションしきい値)での導電率は10-5S/cm前後にとどまっていた。

今回の研究では発想を転換し、ばらばらのSWCNTが均一に分散した構造ではなく、絡み合った長いSWCNTを含む導電領域とSWCNTを含まない非導電領域を混在させた構造とすることで、母材本来の物性を保持しつつ、パーコレーションしきい値での導電率を10-3S/cm、すなわちこれまでの100倍にまで向上させることを実現したという。

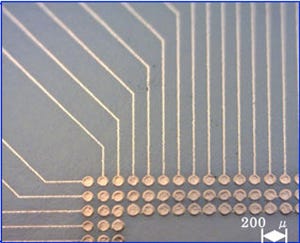

|

|

樹脂中の単層CNTの構造模式図。 |

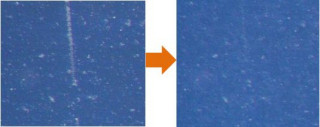

なお、同分散法は、ゴムだけでなくABS樹脂およびポリカーボネートにも適用でき、透明性が保たれることも研究グループでは確認しており、今後はSWCNTの長さや直径などを制御することで、より少ない添加量で導電性を示す材料を開発することを目指すほか、多様な樹脂への分散法および塗布膜からバルク体までさまざまな成形方法を確立し、実用化への道筋を探っていくとしている。