京都大学(京大)は9月27日、脳内で神経回路が混線してしまわない仕組みを発見したと発表した。非典型的カドヘリン7回膜貫通型ガドヘリン「Flamingo」(Fmi)と細胞内足場タンパク質「Espinas(Esn)」による協働作用で、樹状突起同士が伸長する際に絡み合わないようにしているのである。同大生命科学研究科の上村匡教授、同碓井理夫助教、松原大佑大学院生らの研究で、成果は2011年発行の学術雑誌「Genes&Development」第25巻に掲載された。

ヒトの脳の中では、個々のニューロンが周囲にある数10ものニューロンとシナプス結合を介して連結し、複雑な神経回路を形成している。神経回路の混線を避け、正しいシナプス結合を形成するためには、個々の神経突起(樹状突起と軸索)が体内の適切な領域に伸びていかないとならない。

この伸長過程には、ニューロンと周囲の細胞との間でやり取りされている、さまざまなガイド機能が重要であることがわかってきた。同時に、それぞれのニューロンが周囲の細胞からの助けとは別に、自分自身で樹状突起を適切に配置させる仕組みも、近年になって明らかになってきている。

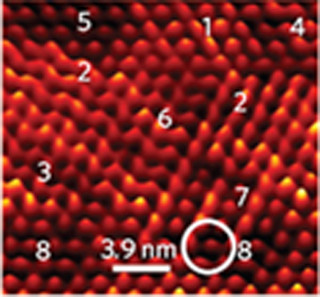

そうした仕組みの1つが、「樹状突起同士の反発」だ。1つのニューロンの細胞体から伸びる多数の樹状突起が、伸長しつつ互いに反発し合うことで絡み合うことなく、特定の領域内に均一な樹状突起網を形成できるのである。

研究グループでは、ショウジョウバエ感覚ニューロンの樹状突起モデル系として研究を重ね、樹状突起同士の反発に中核的な役割を果たす複数のタンパク質をこれまでに報告してきたが、それらの分子機能には不明な点が多いままだった。

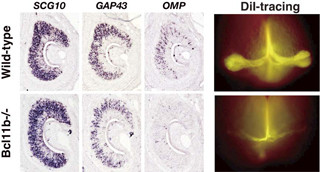

これらの樹状突起反発制御因子にはFmiのほか、リン酸化酵素である「Hippo」や「Tricornered」なども含まれる。今回は、Fmiに結合する新規のタンパク質のEsnを同定し、Fmiとともにその役割が解析された。

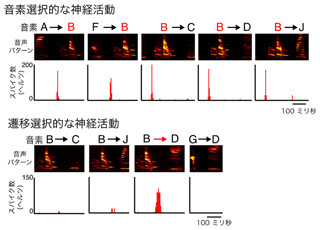

分子遺伝学と生体内イメージングの手法を組み合わせた画像データ(画像1)を定量的に解析した結果、FmiとEsnとが協働的に樹状突起の反発を制御していることが判明。伸長中の樹状突起の先端部にFmi-Esn複合体が集積していることから、「先端部にあるFmi分子自身が周囲の樹状突起に対するセンサとして働き、樹状突起の回避運動を誘発するする」というモデルが提唱された。

樹状突起同士の絡み合いのような異常の有無は、1つのニューロンの突起を高解像度で観察できるモデル系を用いてこそ判別可能だ。FmiやEsnを含む樹状突起反発の制御分子は動物種を超えて保存されており、研究グループがモデル系で明らかにしたメカニズムは、ヒトを含むほ乳類の脳内でもほぼ当てはまることが期待されるとした。

Esnはそのタンパク質の構造からFmiだけでなく、さらにほかのタンパク質と結合する「足場タンパク質」としての機能を有することも予想されている。実際に今回の研究の過程では、従来上皮細胞の平面極性に働く一群のタンパク質が樹状突起同士の反発も制御していることが突き止められた。

さらに研究グループではEsnに結合するタンパク質を探しており、Fmi-Esn複合体が働くことができなくなった場合に神経回路が混線を起こしてしまったら、動物の行動にどのような影響が出るのかも研究しているとした。