日立製作所と東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授らは、超小型頭部近赤外光計測装置の試作機を開発したと発表した。

脳活動に伴う前頭葉部分の血液(ヘモグロビン)量の変化を計測するもので、複数の人が共存する中で、脳がどのような相互作用を行っているかを解明する社会脳科学などの最先端研究分野への応用が期待できるという。

東北大学が脳機能イメージングの知見をもとに研究に必要な要素を提示。日立製作所は試作機の基本原理とシステム構成を開発した。

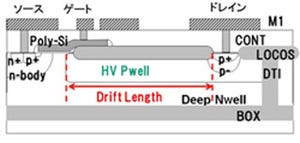

試作機は、頭部に装着するワイヤレスのヘッドセットと計測結果を表示するコンピュータ用アプリケーションソフトウェアの2点で構成。ヘッドセットにより、前頭葉部分の血液量の変化を計測し、測定した信号をヘッドセット内に搭載した専用LSIで直接処理することができるほか、ワイヤレス通信により、コンピュータにデータを送信することができる。

独自開発のLSIの採用により、信号処理基板の面積を50mm×50mmと、従来の10分の1にまで縮小することで、軽量化と小型化を実現。これによりヘッドセットに処理機能を内蔵することができたほか、ヘッドセット全体でも約90gという軽量化を達成。デザインの改良によって、高い装着性も実現している。

同LSIは、約100万ゲートとなり、0.18μmプロセスを採用。チップ面積は約13mm×13mmとなっている。

|

|

日立製作所トータルソリューション事業部新事業開発本部人間指向ビジネスユニットの荻野武氏 |

「近赤外光を頭皮から照射し、その反射光から脳血液量の変化を測定する。また、これまでは信号処理ボックスやコンピュータで行っていた高感度フィルタリング処理や生体ノイズ除去などをすべてLSIで処理することができる」(日立製作所トータルソリューション事業部新事業開発本部人間指向ビジネスユニットの荻野武氏)という。

これにより、日常の生活に近い状態で前頭葉の血液量の変化を簡単に計測できるようになり、脳科学のほか、認知学、心理学、教育学などの幅広い分野での応用が期待できるとしている。

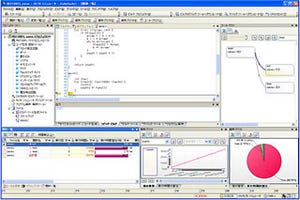

また、乾電池(CR123A)を利用することで、6時間の連続駆動が可能だという。一方、アプリケーションソフトウェアは、同時に計測した20人の脳の血液変化量データを表示し、データベース化するもので、測定しながらリアルタイムで計測結果を表示できる。

|

|

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授 |

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授は、「これまでは個人の脳を対象とした研究であった。さらに、脳波計(EEG)、脳磁計(MEG)といったこれまでの装置による測定は、体が固定された人工的な空間での測定であり、基礎研究をもとに仮説を立てるといった範囲のものでしかなかった。だが、今回開発した超小型頭部近赤外光計測装置を使用することで、人々が一般に会話しているような状況でも測定が可能になる。また改良を加えれば、スポーツをしているような状況でも測定することが可能になるだろう。日常での脳の変化、心の変化を測定することができ、社会の中における人間の本来のあり方といったところに進めることができ、さらに脳と脳のインタラクションという集団のなかでの脳の反応を図ることもできる。この研究成果を有効な情報として活用することもできるようになるだろう」とする。

また、日立製作所トータルソリューション事業部新事業開発本部人間指向ビジネスユニットの長谷川清ユニット長は、「日立製作所では、脳の見える化技術に取り組んでおり、人々のクオリティ・オブ・ライフ(QOL)を実現する上でも、今回の日常の生活のなかで簡単に計測できるというのは極めて重要なポイント」だとする。

|

|

日立製作所トータルソリューション事業部新事業開発本部人間指向ビジネスユニットの長谷川清ユニット長 |

川島教授は、具体的な研究として、人が集中している時に脳の状況や、物事を理解したときの脳の状況を測定していることを示しながら、「会議のなかで、ディスカッションを通じて急にいいアイデアが浮かぶことがある。この時の集団の脳の状態はどうなっているのかということが測定できる。また、女子サッカーのなでしこジャパンのように個人の能力とは別に、集団の能力が発揮される場合に、どんな脳の状況かといったことも測ることができるだろう。この状況がわかれば、会議の前にあることをすれば、よりパフォーマンスが高い会議が行えたり、最高の状態でチームをフィールドに送り出すといったことも可能になる」と語る。

続けて、「他の国には教えたくないが、オリンピックの集団競技などでは、ぜひ活用させたいというのが夢」とも語る。

教育現場でも、生徒や児童が理解したということがデータから測定できれば、「ベテラン教師が、この生徒は理解したなと勘でわかっていたものが、新人教師でも生徒の脳のデータをもとに、同様のノウハウを持つことができる」とする。

なお、今回の開発成果は、独立行政法人科学技術振興機構(JST)による研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)機器開発タイプの一環として開発されたもので、2009年10月からプロジェクトを開始。2011年度までの3カ年を開発期間として、川島隆太教授をチームリーダーとして取り組んできた。

川島教授は、この試作機を用いて、社会脳科学などの最先端研究分野での研究における有用性を検証していくとしており、「今年度中までに、この試作機をどう応用できるかといったところまで到達させたい」(川島教授)という。実用化の時期などは未定だが、研究用途のほか、将来的にはゲームへの応用など、コンシューマ用途での利用も想定しているという。